体圧が分散されることや、低反発で安らぐ姿勢が保たれるため、深い眠りにつけるなど、最近の寝具業界では、性能を謳った寝具が目立つ。今でこそ、実験のデータをパンフレットで紹介し、これを売りにするメーカーも珍しくないが、こうしたエビデンスに基づいた寝具の研究がはじまったのはどうやら、最近のことのようだ。今回は、日本の寝具業界で、いち早く睡眠科学と寝具の結びつきに目をつけた京都の老舗寝具メーカーIWATA社長の岩田有史(いわた ありちか)氏と編集長・杉原行里(すぎはら あんり)が対談した。

杉原:IWATAさんの人類進化ベッドを拝見しました。発想が面白いなと。鳥が飛んでいるのを見て飛行機を作ろうと思ったのに近いというか、ぜひお話を伺いたいと思いまして、対談を申し出ました。この人類進化ベッドのお話は、前回の取材(http://hero-x.jp/article/4919/)でかなり詳しく伺ったわけですが、こうした新しい製品の発想は、どのようにして生まれているのですか?

岩田:ありがとうございます。たとえば、羽毛のソックスを作る時にも睡眠科学がベースになっています。人間は、眠る前に末梢から体が温かくなり、体内から熱を放出することで眠りやすくなるというメカニズムがあるのですが、この知識はありつつも、それが製品にはまだ結びついていない状態の時がありました。そんな折、お客様の方から「足が冷たくて寝られない」というお話を伺い、足を温めることで体温が上がれば、放熱を促すことに繋がり、ひいては寝つきがよくなるのではと思いついたのがきっかけでした。

杉原:今出てきた“睡眠科学”という言葉は最近、耳にするようになりましたが、知ってそうで知らないことです。それは世界的に有名なものなのでしょうか。

岩田:言葉が世に出はじめたのは最近のことだと思います。私が20代の頃、今から30年ほど前になりますが、寝具と睡眠科学は全くリンクしていませんでした。寝具業界で新作発表会をシーズンごとにやるわけですが、当時、新作というのは寝具の柄が変わると「新商品」だったのです。

杉原:加飾的なことだったということですか。

岩田:そうです。縫製の仕方が変わるとか、紡績メーカーが新しい綿を作ったので、それを入れてみましたなど、去年と比べて新しいデザインが出ましたということくらいで、睡眠に対する付加価値を謳うところはひとつもありませんでした。ある時、入社数カ月の新入社員を展示会の受付に座らせてみたのですが、展示会の当日に「今回、新作はひとつもないですね」と言われ、どういうことか尋ねると「去年と柄が変わっただけですよね」と(笑)。

杉原:本質をついてきたのですね(笑)。

岩田:すごいところを突くなと、そして、「例えば眠りやすいとか、新しいとはそういうものではないですか」と聞かれ、これが消費者の声だと感じたのです。消費者にとってはそうした付加価値がついたものを“新商品”として求めているのだと。展示会は問屋が対象のもので、「柄が変わりましたよ」とふれ込んで話すのも問屋に向けてですから、エンドユーザーの声が聞こえる場ではなく、「柄が変わった」ことで満足していたのです。その上、「これは去年の柄ですから」と、見切りで売らなければならない。それでは全く意味がないなと。

杉原:ファッション業界ともどこか似ていますね。

岩田:これをきっかけに、独学で睡眠について学びはじめました。当時、睡眠を研究する寝具業界者はおらず、先輩がいないという状態でした。

なぜ、睡眠と寝具のリンクは遅かったの?

杉原:睡眠と寝具はとてもリンクしているように思うのですが、それまで、全くリンクされてこなかったのはなぜなのでしょうか。

岩田:布団業界は元々綿屋が多い。日本では、昔は婚礼布団として一式そろえる慣習がありました。布団は数年ごとに打ち直しが必要なので、一度揃えるとその後もずっとお付き合いが続くことになり、商いが成り立っていたのです。婚礼布団は皆さんに見ていただくということもありましたから、柄や見栄えが求められていたのです。

杉原:よき伝統が続いていたけれども、それとは別に睡眠科学とのリンクが必要になってくることを岩田社長は先に目をつけられた。

岩田:そうですね、まだ入り口だったと思います。このリンクをされている方は見かけませんでしたから。それから、もうちょっと科学的に眠りの構造を考えなければと、なぜ人は眠るのかという原点から考えてみようと思うようになっていきました。

当時、ある新聞社主催の異業種交流会に参加したところ、編集プロダクションの社長と知り合いまして、眠りを勉強したいんだと話したら、「うちの旦那、睡眠の研究者よ」と言われ、「会ってみる?」と声をかけていただき、それがきっかけで、今お世話になっている先生方と出会えたのです。

杉原:すごいですね。いつ何があるか分からないですね。

睡眠はまだ不眠治療を研究する段かいだった !

岩田:睡眠を研究しているというと、不眠治療を専門に研究を進めている方か、睡眠を脳の構造から研究されている方がほとんどでした。

杉原:それはどちらかというと、普段の睡眠の研究というよりも、問題を抱えている人に手を差し伸べるという研究ですよね。

岩田:そうなります。だから、わたしが考えていたものとは少し異なる。生活科学から眠りにアプローチする方はほぼ、いなかったのです。

杉原:生活科学から見た眠りというのは、睡眠の質を上げるということの方が大きいということでしょうか?

岩田:そうですね。不眠治療というのは、睡眠薬の研究ですとか、治療に対する研究です。生活科学から見た眠りというのは、病気でない方が普段の生活の中でいかにして睡眠の質を高めるかがポイントですから、違いがある。

杉原:なるほど。となると、一般の人の睡眠の質を上げる方法はどんなところにあるのでしょうか。

岩田:2つポイントがあって、1つは生活習慣、もう1つは環境です。

杉原:僕は、環境はいいと思うんですよね、悪いといったらきっと妻に叱られますから(笑)。だけども、眠りの質が悪い気がするのです。眠りが浅い。ずっと起きている感覚に近いのです。前回、岩田社長へのインタビューで「枕だけでは意味がない」と言われていましたが、これ、もっと早くに知りたかったです。原稿に目を通した時は、眠りが浅いのは枕のせいなのかなと、枕を買い替えたところだったので(笑)

岩田:枕だけで全てを改善するのは難しいでしょうね。

杉原:岩田社長が睡眠科学と寝具のリンクについて考えはじめられて30年近くになられますが、変わってきたことはあるのでしょうか。

岩田:睡眠については時間をかけて研究され、寝室環境でいきますと、音や光といった研究が進みましたよね。

杉原:今思い出したのですが、学生時代に太陽と目覚めの関係性について書かれた記事を読み、起きる30分前にカーテンが自動で開いて、朝の陽ざしに近い光を自動で放つライトが点くというものを開発しようとしたことがありました。当時はまだ、光の部分の開発が進んでいなくて、プロダクトにはできなかったのですが(笑)。そう考えると、昔から自分は睡眠に対して貪欲だったのかもしれません。

岩田:布団、寝具の領域でいうなら、質の高い睡眠には、寝床内環境が大切だという基本的なベースが科学的に立証されていきました。熱すぎず、寒すぎず、蒸れない、乾燥しすぎないという、布団の中の温度と湿度を保つこと、睡眠の質を高めるにはこれに尽きるということが分かってきたことでしょうかね。

杉原:感覚的なものだけでなく、科学的な見解が得られたのは面白いことですね。質の高い睡眠について、基礎知識が得られてよかったです。ありがとうございました。後編では、睡眠科学から生まれた実際の商品について、詳しく伺えればと思います。

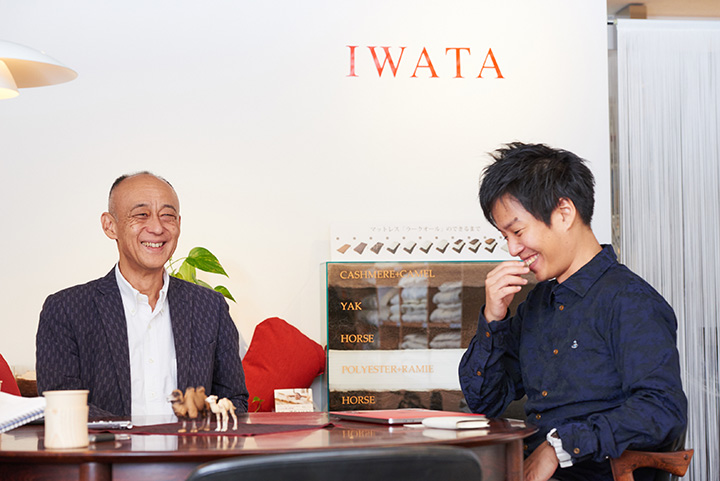

岩田 有史 (いわた ありちか)

株式会社イワタ 代表取締役社長。睡眠環境、睡眠習慣のコンサルティング、眠りに関する教育研修、睡眠関連商品の開発、寝具の開発、睡眠環境アドバイザーの育成などを行っている。睡眠研究機関と産業を繋ぐ橋渡し役として活躍する。著書に「なぜ一流のひとはみな『眠り』にこだわるのか?(すばる舎)、「疲れないカラダを手に入れる快眠のコツ」(日本文芸社)、「眠れてますか?」(幻冬舎)など。

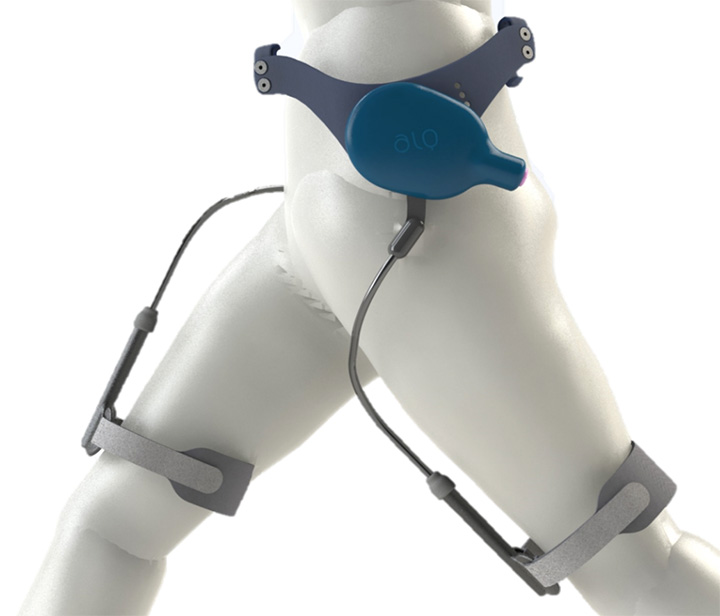

佐野:ご高齢の方がaLQ(アルク)を使うと、「10年くらい前に戻った気がする」とおっしゃるケースもあります。その頃の歩き方を明確に覚えているわけではありませんが、「機械に作られた動きではなく、自然な感じで歩きやすくなった」という声を多くいただきます。

佐野:ご高齢の方がaLQ(アルク)を使うと、「10年くらい前に戻った気がする」とおっしゃるケースもあります。その頃の歩き方を明確に覚えているわけではありませんが、「機械に作られた動きではなく、自然な感じで歩きやすくなった」という声を多くいただきます。