2000年シドニーパラリンピック男子車いすバスケットボール日本代表チームのキャプテンを務めるなど、トップアスリートとして活躍したのち、パラスポーツを主軸とするスポーツの面白さや楽しさを伝播するために、全国各地の小・中・高や、イギリス、ブラジルの学校など、計2,600校にも及ぶ学校を訪れ、のべ80万人の子どもたちに向けて、講演活動や体験会を行ってきた根木慎志氏。現在、プロジェクトディレクターとして携わる日本財団パラリンピックサポートセンター推進戦略部「あすチャレ!」での活動をはじめ、四半世紀以上に渡り、力を注いできたパラスポーツの普及活動の先にどんな未来を見つめているのか。根木氏と出会ったその日から、“あ・うんの呼吸”で意気投合し、親交を深めてきたHERO X編集長の杉原行里(あんり)が話を伺った。

スポーツは、勝ちに行くから面白い

杉原行里(以下、杉原):前回は、X-Challenge(http://hero-x.jp/movie/1335/)にご登場いただき、ありがとうございました。学生時代の部活に戻ったみたいで、めちゃくちゃ楽しかったです。特に、車いすバスケ用の車いすでコートをひたすら走り続けた“恐怖の20分間走”は、思い出深いです(笑)。僕たちのチームのペナルティだったにも関わらず、根木さんも一緒に走ってくださって。コーチやキャプテンに愛情をもってしごかれている部員の気持ちでした。

根木慎志氏(以下、根木):僕も、あんなにガッツリ走ったの、どれぐらいぶりやろ(笑)。現役の時のスピードでは走れてないけど、今の自分が持ってる最大限の力で、最高に楽しんで走れたから、ある意味、全力で走れたんとちゃうかな。

杉原:あの後、プライベートでも、体育館を貸し切って、車いすバスケ大会をやりましたよね。バスケットボールの経験者は、数名いましたが、車いすバスケに関しては、根木さん以外、全員素人。企業の社長さん、元プロ野球選手や芸人さん、RDSのスタッフなど、総勢30人が集まり、6チームに分かれて競い合いました。

根木:あれは、面白かったよね。バスケの経験がある人たちは、基本的なことを分かっているし、スクリーンプレーで、ちょっとレクチャーしただけで、ルールもすぐに飲み込めていたし、実際、プレーも上手いし、さすがやなぁという感じでした。賞品がかかってたから、芸人チームは、ちょっと違うテンションで頑張ってたみたいやけど(笑)。

杉原:あのレクチャーのおかげで、僕ら、初戦敗退ですよ(笑)。

根木:いきなりゲームやったから、余計に面白かったよね。勝負やから、みんな真剣になるし、“勝ちに行く”というスポーツの楽しさがあった。でも、実際、あの大会に集まった人たちの大半は、“車いすバスケ? よう分からんけど、なんかオモロそうやし、行ってみよか?”という感じで、多分、分からないながらも、とにかく来てみたっていう感じやったんやと思う。

杉原:でも、いざ始めると、みんなが熱くなった。キャラクターも特技も戦略も、みんなが違っていて、面白かったですよね。

根木:“トランプ大会しようぜ!”では、あの盛り上がりはなかったよね、きっと。車いすバスケを知らなくても、バスケと言うと、イメージが湧きやすいと思うし、見たことも触ったこともないものに対して、人間は、おのずと興味を持つ生き物やし。だからこそ、あれほど熱くなれたんとちがうかな。

杉原:言うまでもないことですが、当然ながら、根木さんは、他の人たちとは全く動きが違う。根木さんが、あるチームのメンバーに入ることが決まった時、“超ズルいよ~。何なんだよ~”って声が上がりましたけど、僕は、あの感覚こそが、今後、車いすバスケというスポーツを普及させていく上で、ひとつのブレークスルーになるんじゃないかなって思いました。20代~40代の大人たちが真剣に勝ち負けを競う中、車いすは、補助的なツールとしてではなく、このスポーツにエントリーするためのギアとしてあるわけで。

根木:“ズルい”とかいう発想、いいよね。面白いよね(笑)。

子どもも熱くなる。

想像を超えた車いすバスケの面白さ

杉原:今後、この大会というか、ストリートバスケ的な動きをもっと広げていこうと、根木さんとアイデアを企てているわけですが、第2回、第3回と進めていく時、一般ユーザーが欲しいと思えるような車いす(競技用マシン)を作っていきたいなと思っていて。繰り返しますが、身体能力を補助するツールとしてではなく、拡張するためのカッコいいモビリティとしての車いす。それを作っていきたいなと。

根木:クルクル回ったり、明らかに普通とは違う動きができるのは、補助的な道具として使われてきた競技用車いすがあるから。それは間違いないことやけど、これから僕らがやろうとしていることって、どちらかと言うと、「人間ってこんなこともできるんだ」っていう、おそらく想像を超えたところにある車いすバスケの面白さをプレイヤーには体感してもらい、見る人に感じてもらうことやったりするよね。それをみんなで楽しむという。だから、何かこう、競技用車いすも、突き抜けてる感じのものができたらいいよね。

今日も、豊島区の小学校で体験会をやってきたんやけど、ミニバスケットボールで、大活躍している子がいました。でも、初体験の車いすバスケでは、なかなか、思うように動けなかったみたいで、「カッ!」と声を上げたりしながら、奮闘してて。終わった後に感想を聞くと、「すごく難しかったけど、ミニバスにはない面白さがあった。したことのない動きができるのが、面白くて仕方がなかった」と。

杉原:「あすチャレ!School」をはじめ、根木さんが取り組まれていることって、障がい者を支援するということではなく、子どもたちを含む参加者の人に、車いすバスケを体験してもらうことで、結果として、このスポーツを普及させていくということであり、その大きなきっかけのひとつになろうとしているのが、おそらく東京2020ですよね。「開催が決まったことで、出会う人が格段に増えて、自分が表に出ていく機会も増えた。このチャンスをしっかり活かしていきたい」とおっしゃっていたことが、僕の中で印象に残っています。ブレることなく、邁進されていて、すごいなと思いました。

子どもたちに伝えたいのは、

「友だちになろう」

根木:東京2020がひとつの大きなきっかけになって、パラスポーツやパラリンピックが知られるようになってから、驚くほどのスピードで、日に日に、ステージが変わってます。最初は、それらの言葉を知ってもらうことからのスタートやったのが、今ではほとんどの人が知るようになった。車いすバスケも、飛躍的に知ってもらえるようになった。じゃあ、次に何をするべきかというと、僕ができることのひとつは、これまで以上に、自分が伝えられるメッセージをしっかりと伝えていくこと。それをひと言に集約するなら、「友だちになろう」です。

この30年近く、全国各地の小・中・高の学校で講演や体験会をして、たくさんの子どもたちと触れ合って、「友だちづくり」をしてきたけど、言ってることは、今も昔も、一貫して変わってません。

今日の体験会は、300人くらいの子どもたちがいたんかな。隣同士、みんな友だちやんなぁって。でも、友達やからといって、顔形や髪型や着てる服が同じかといったら、みんなそれぞれ違うわけじゃないですか。考え方も、まったく一緒なんて、絶対ないから。でも、相手のことを自分ごととして考える、相手の気持ちを分かろうとすることで、その人と自分が違うということも理解できるようになる。それが、人を認めるっていうことやと思うので。そして、相手を認めることによって、どんどん違いが分かってくるから、逆に、自分のことをより深く知れるようになる。

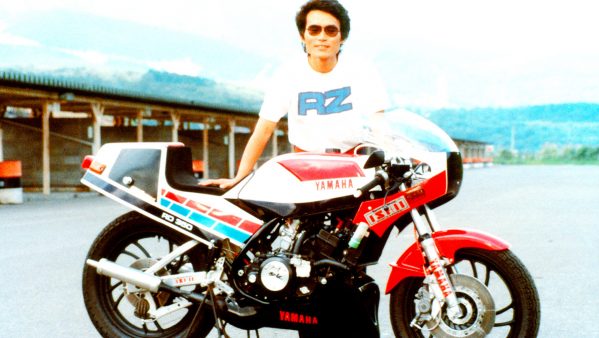

僕は、事故に遭って、車いすになって、もう大好きなスポーツが出来へんわっていう時に、車いすバスケに出会ったんやけど、実際にやってみた時に、「コレ、ヤバイな、すげぇな!」って思って。今まで経験したことのないようなスピード感もそうやし、さっき話した、「人間って、こんなことも出来るんや!」という、上手い選手のプレーを見た時に垣間見た、人間の可能性。そういったことを子どもたちに実演して見せたり、話したりすることによって、僕自身も、自分のことを一番知れたんとちゃうかなって思いますよね。

根木慎志(Shinji Negi)

1964年9月28日、岡山県生まれ。シドニーパラリンピック車いすバスケットボール元日本代表チームキャプテン。現在は、アスリートネットワーク副理事長、日本パラリンピック委員会運営委員、日本パラリンピアンズ協会副理事長、Adapted Sports.com 代表を務める。2015年5月、2020年東京パラリンピック大会の成功とパラスポーツの振興を目的として設立された日本財団パラリンピックサポートセンターで、推進戦略部「あすチャレ!」プロジェクトディレクターに就任。小・中・高等学校などに向けて講演活動を行うなど、現役時代から四半世紀にわたり、パラスポーツの普及や理解促進に取り組んでいる。