目次

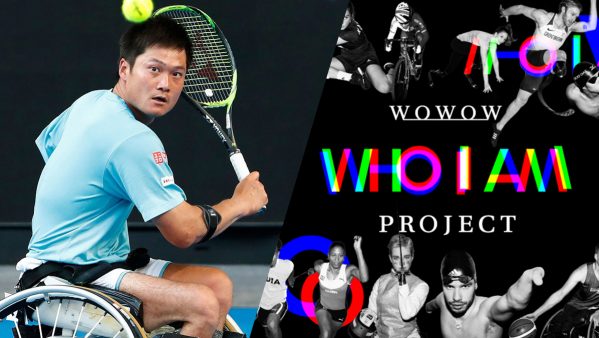

北京パラリンピックで金メダル、ロンドンパラリンピックで銀メダルを獲得。800m T52では、世界記録を樹立するなど、輝かしい功績を上げてきた車椅子陸上アスリートの伊藤智也さん。悔しくも、ロンドンパラリンピック閉幕と共に、選手生活を引退し、約4年間の沈黙を守っていましたが、54歳の誕生日を迎える今夏、新たな決意を固めたのだそうです。新境地を探るべく、埼玉県東松山市にある東松山陸上競技場で練習中の伊藤選手に、お話を伺ってきました。

メディア初披露。「伊藤智也、57歳。東京2020で復帰します!」

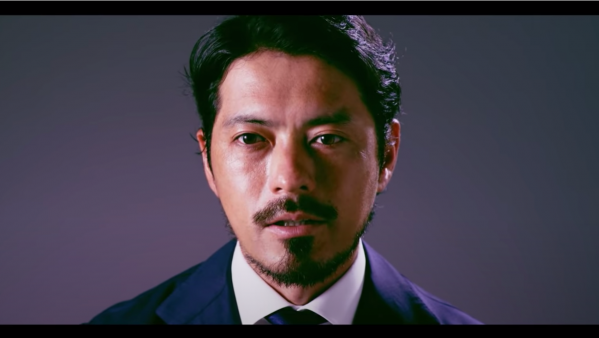

伊藤智也選手とHERO X編集長の杉原行里(あんり)の出会いは、2016年10月8日。スイスのチューリッヒで初めて開催された障がい者アスリートのための国際競技大会『サイバスロン大会』。旧知の友だったかのように、打ち解けた二人は、今日に渡って交流を深めてきました。

杉原行里(以下、杉原):4年毎にやってくるオリパラ。毎回、ワクワクしながら楽しく拝見していますが、元アスリートとしては、どうなんでしょう?2016年のリオパラリンピックの開催中、さまざまなメディアに出られていましたが、どんな気持ちでご覧になられていましたか?

伊藤智也選手(以下、伊藤):選手の気持ちや競技内容を伝える側に回るということは、それなりに違う角度からの勉強も必要で、今までと違う立場に立つという意味では新鮮であったけれど、やっぱり心のどこかに寂しさはありましたね。

杉原:もし、自分が出場していればと?

伊藤:そうですね。ロンドンパラリンピックが終わると同時に引退したので、ほぼ4年間、競技という意味では、車椅子陸上から遠ざかっていました。でも、ここ半年間トレーニングしてみたら、少し光が見えてきたんです。ロンドンパラリンピックが終わった後も、もしトレーニングを続けていたら、リオにも出場できただろうなと思いました。他の選手がどうかは分からないけど、正直に言うと、僕の場合は“妥協からの引退”でした。年齢なのか、病気の進行なのか、色んな複雑な要素はありますが、何か終わらせなければいけないような気がしていました。だから、「もうこれくらいで良いんじゃないの?」と自分の中で折り合いを付けて、引退した。言ってしまえば、とことん突き詰められていなかったんですよね。

伊藤:そうですね。ロンドンパラリンピックが終わると同時に引退したので、ほぼ4年間、競技という意味では、車椅子陸上から遠ざかっていました。でも、ここ半年間トレーニングしてみたら、少し光が見えてきたんです。ロンドンパラリンピックが終わった後も、もしトレーニングを続けていたら、リオにも出場できただろうなと思いました。他の選手がどうかは分からないけど、正直に言うと、僕の場合は“妥協からの引退”でした。年齢なのか、病気の進行なのか、色んな複雑な要素はありますが、何か終わらせなければいけないような気がしていました。だから、「もうこれくらいで良いんじゃないの?」と自分の中で折り合いを付けて、引退した。言ってしまえば、とことん突き詰められていなかったんですよね。

杉原:今、トレーニングしているのは、健康のためですか?

伊藤:いえいえ、レース用のマシンに乗れる体を作るためです。

杉原:え?でも、現役は引退されましたよね?なぜ、レースのために?

伊藤:今日が、メディア初披露になりますが、僕、東京2020で復帰します。もう仕事も全部辞めました。

杉原:するかもしれないとは聞いていましたが、本当に復帰されるんですね!

伊藤:はい。正式に決めたのは、先週です。東京2020の年には57歳だし、若干、恥ずかしさもあったけれど、こっそり半年間からだを作ってみたら、なんとかなるかもしれないという光が見え始めたから。今の段階では、“出場できたらいいな”という感じですが、本気は本気です(笑)。

「もう一切、引退しない覚悟ができたんですよ」

「もう一切、引退しない覚悟ができたんですよ」

杉原:伊藤さんは北京で金メダル、ロンドンで銀メダルを獲られていますけれども、現役選手として復帰するうえで置いてきたものというか、獲りに帰りたいみたいなものってあるんですか?

伊藤:ありますね。走る以上、もちろん目指すところは頂点ですが、自分のために頂点を目指してきたこれまでとは違って、本当の意味で自分に力を貸してくれている人たちに、“感謝の証”を獲りにいきたい。北京の時もロンドンの時も覚悟は当然あったけれど、今と大きく違うのは、“終わりのある覚悟”だったこと。いつか引退するんだろうなと思ってやってきましたが、今回は本当に腹をくくったというか、もう引退は一切しない覚悟ができたので。

杉原:生涯現役みたいなスタンスに変わってきた?

伊藤:そうですね。

東京2020に向けて、RDS社が「伊藤モデル」を開発することに

東京2020に向けて、RDS社が「伊藤モデル」を開発することに

杉原:最初の出会いは、昨年スイスで行われたサイバスロン大会でしたよね。あの時は、衝撃的でした。

伊藤:僕にとって杉原さんとの出会いは、衝撃を通り越してショックでしたよ。「伊藤さん、走りましょうよ。俺、あなたのマシンを作りますから!」って、あまりにも爽やかに言われて、面食らってしまって。僕たちの世界で、“マシンを作っていただく”なんて、もうとんでもない話ですから。杉原さんから手渡された名刺に、思わずメモしましたもん。「カーボン素材で、車いすを作ってくれる人」って。こんなことをしたのは、後にも先にもあの時だけです。

なぜ、伊藤選手のマシンを開発できるのか?―不思議に思われた方もいると思います。実は、杉原編集長は、工業デザイン全般を手掛けるRDS社のクリエイティブ・ディレクターとしても活躍中で、2013年度のグッドデザイン金賞を受賞した世界最軽量の「ドライカーボン松葉杖」のプロデュースを皮切りに、チェアスキーヤーの森井大輝選手や夏目堅司選手、村岡桃佳選手のチェアスキーシートの開発など、近年は、福祉やスポーツの分野で、さまざまなプロジェクトに携わっているのです。

杉原:ところで伊藤さんは、どんなマシンをご希望されていますか?

杉原:ところで伊藤さんは、どんなマシンをご希望されていますか?

伊藤:このトラックもそうですが、全体としてトラック自体が足の保護を目的に、どんどん柔らかくなる傾向にあるんです。僕たちのレースは、トラックが柔らかければ柔らかいほど、重たくなります。じゃあ、それを何でもって軽くしていくかというと、マシンしかない。だから、いかに軽くて強くて、自分の体にフィットして、なおかつ理想とするフォームにフィットしてくるかという色んな要素をすべて包括してくれるようなマシンじゃないと、もう今からは勝っていけないのかなと思います。

杉原:楽しみですけれど…それは、僕が作るんですよね?(苦笑)ここで断ったら、選手復帰はなくなる!?

伊藤:そうですね。ぜひとも、よろしくお願いします!アスリートって、やっぱり何か担いでないとダメなんですよ。カッコよく、人生とか、夢とかじゃなくて、一番重たい担ぎものって、“銭”だと思うんですよ、僕は。ありがたいことに、マシンを作っていただくことになりましたが、とんでもない額のお金が動くわけでしょう?それを背負っていく覚悟ができたから、今日ここで、一番に杉原さんに復帰することを伝えたかったんです。

杉原:今回は、完全に伊藤さんのために作るマシンなので、シュミレーターを入れて、全部測定して…伊藤さんと足並みを揃えながら、完全なるマシンを目指して作っていきたいと思います。逆に言うと、同じセッティングで同じ環境で走ったのに、いつもと同じ速度が出なければ、「あれ?伊藤さん、ちょっと調子が悪いんじゃないですか?」となるようなマシンに仕上げていくということになりますね。

伊藤:マシンはぶれないので、ごまかしは通用しませんね。ああ、怖い(笑)。あえてこの歳ですけれど、プロフェッショナルな世界で走れることが、本当に嬉しいです。完成を心待ちにしています。

ありのままの自分を通して、僕と同世代の人たちに刺激を発信できたら最高

ありのままの自分を通して、僕と同世代の人たちに刺激を発信できたら最高

杉原:東京2020で復帰するにあたって、活動資金はどのように捻出しているのですか?

伊藤:スポンサーがつけば、それに越したことはないのですが、最近は個人選手にスポンサーがつくというケースが格段に減った代わりに、大手企業がアスリートを社員として雇用し、活動費をサポートするというケースが増えていますよね。それもひとつの選択肢ではありますが、もう少し自分なりにもがいてみたいと思っています。

杉原:「ひと口いくらで応援します」というような個人スポンサーも、受け付けていますか?

伊藤:はい。あと2~3ヶ月ほど待ってみて、望むような結果が得られなかったら、その時は、大手の傘下に入るということも視野に入れています。

杉原:スポンサーを集めるために、どんな手法を取っているんですか?やっぱり、お人柄?

伊藤:人柄なら日本中の企業様が、すでに僕のスポンサーになってくださっているはずなのですが!(笑)。冗談はさておき、車椅子陸上は、メジャースポーツではないので、難しいところは正直あります。話は少し反れますが、復帰を決めたのを機に、白髪を染めるのも止めました。「ジジィは、ジジィでいいや!」という覚悟ができたこともありますが、ありのままの姿で走ることで、若者だけでなく、僕と同世代の方たちにも、何らかの刺激を発信できたら、すごく楽しいなと思ったんです。やがてくる超高齢化社会を支えているのは、若者だと言われます。確かにそれは一理あるけれど、根幹を支えているのは、中高年世代だと思うんですよね、僕は。藪から棒ですが、スポンサーになってくださる企業様がありましたら、北海道から沖縄まで1日置きに受付をさせていただきますので、どうぞよろしくお願い致します。

杉原:1日置きって…追い込まれているわりには、わがままですね(笑)。これからの活躍に期待しています。ぜひ尖って、攻めていただきたいです。

今、伊藤選手の復帰に向けて、各分野の面白い人たちが集った“チーム伊藤”が密かに動き出しているのだそう。自分たちの持つ技術やアイディアをチームに投入しながら、伊藤智也という一人のプレイヤーを通して、東京2020に向けて取り組んでいると言っても過言ではないほど、その熱は熱く、高まる一方だとか。

座右の銘は?と聞くと、「勝って奢らず、負けて僻まず(ひがまず)」と即答してくださった伊藤選手。骨太で爽快なアスリート精神と、ユーモアあふれる天真爛漫なお人柄とのギャップが、魅力的な方でした。今後も、HERO Xは、東京2020復帰に向けて、伊藤選手の活動を追いかけていきます。乞うご期待ください。

伊藤智也(Tomoya ITO)

1963年、三重県鈴鹿市生まれ。若干19歳で、人材派遣会社を設立。従業員200名を抱える経営者として活躍していたが、1998年に多発性硬化症を発症。翌年より、車いす陸上競技をはじめ、2005年プロの車いすランナーに転向。北京パラリンピックで金メダル、ロンドンパラリンピックで銀メダルを獲得し、車いす陸上選手として、不動の地位を確立。ロンドンパラリンピックで引退を表明するも、2017年8月、スポーツメディア「HERO X」上で、東京2020で復帰することを初めて発表した。