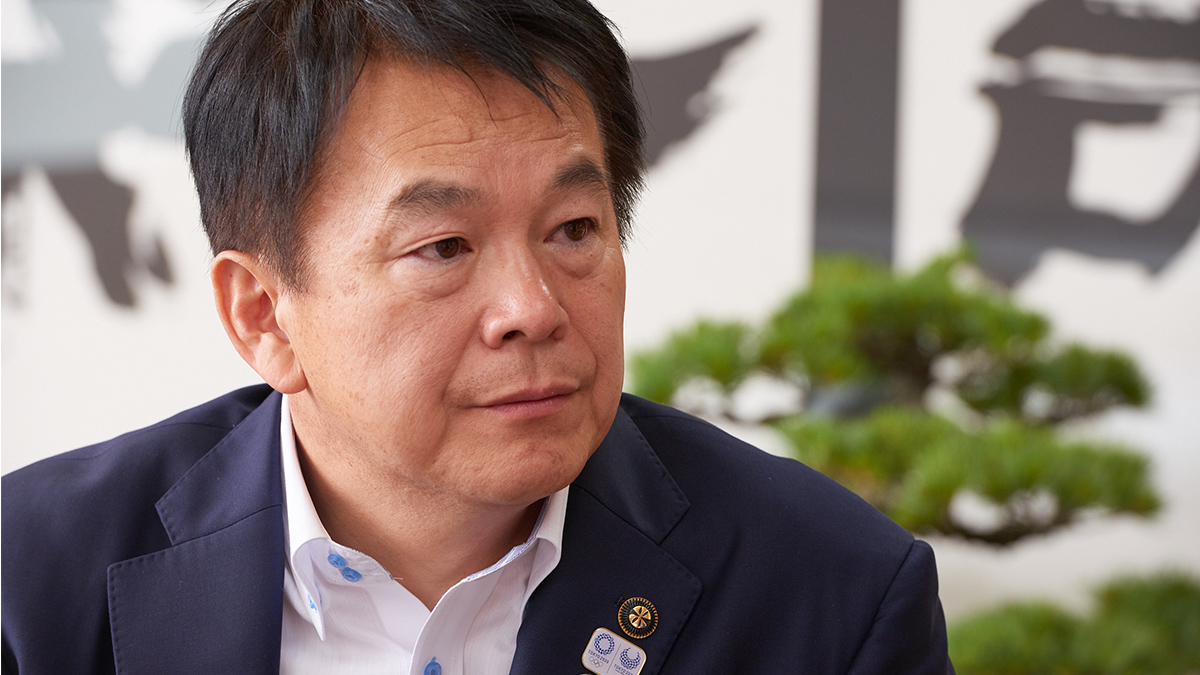

さいたま市が進める「スポーツコミッション」は、人々の健康だけでなくさまざまな経済効果が期待できるとされている。首長としてこのプロジェクトを進める清水市長はどのような思いで進めているのか。スポーツでのまちおこしを謳う市長と「HERO X」編集長・杉原行里との対談後編は、さいたま市が取り組む具体的な動きについてうかがっている。

全国初の「スポーツコミッション」とは

杉原:清水市長がおっしゃっている「スポーツコミッション」にも大変興味があります。街づくりをしていきながらスポーツを通じてどのように経済効果を作り出していこうとお考えでしょうか。

清水:スポーツコミッションはいろんなスポーツの大会やスポーツ関連イベントを誘致して、スポーツの振興と経済の活性化に繋げていこうという役割を果たすものです。さいたま市はスポーツコミッションを全国で最初に立ち上げたので、多くの自治体が視察に来られましたが、スポーツと地域がどのように繋がって産業化されていくのか、地域の人々や街が豊かになっていくのかということは、それぞれの地域の特性や資源の中で特徴を出していくものなのかなと思っています。

さいたまスポーツコミッションのHPでは、スポーツの主催者に対して利用できる会場の情報提供を行い、スポーツの観戦希望の人には、どのようなスポーツが観られるかが簡単に検索できるようになっている。http://saitamasc.jp/

さいたま市が描くスポーツの産業化

清水: 現在、構想を進めているのが「さいたまスポーツシューレ」で、市民の日常的な健康づくりだけでなく、さいたま市にあるスポーツ施設などを拠点に、国際的な競技大会の誘致を積極的に行なっていこうと思っています。トップアスリートたちの練習拠点となるよう、宿泊施設も併せ持てるように構想を進めていまして、スポーツ科学に基づくトレーニングや、ケガをした時のリカバリー支援サービスなども提供していく予定です。

杉原:そこまでくるとまさにスポーツを通した新たな産業となると思えます。話が前に戻りますが、先ほど話に出ていた「ビッグデータ」(前編参照)、実はいま私たちもそこに注目しています。例えばサッカーを観戦するときに、仮に観客席のシートにセンサーが付いていたら、ものすごい量のデータを測定できますよね。さいたま市もビッグデータをキーワードに、次世代のおもしろい仕組み作りができそうですね。

清水:そうですね。実は総務省のプロジェクトで、“健康” の分野でウォーキングと自転車に関しての調査を既に始めているんです。いくつかの企業と連携して、買い物も連動させて、どんなものを購入しているのかというようなことも含めたビッグデータを集めて情報バンクのようなものを作り、そのデータを提供しようとしているところです。

杉原:今後は、さいたま市が率先して測定技術や解析技術を開発しながら、日本全国を網羅していくこともできそうですよね。

清水:そういう展開はあるかもしれませんね。経済効果という点では、市が独自にスポーツ施設を作ると、どうしても一般市民のスポーツ利用がベースになるので、経済効果を生むのは難しい。そこで私たちがいま考えているのは、民間企業を誘致して、稼げるスポーツ施設を作っていくということです。それがスポーツの振興や地域の活性化に繋がるモデルになるのではないかと。今までの行政のスポーツ施設は、都市部ではなくて、やや郊外の公園事業とセットになっていることが多かったですよね。でもこれから経済効果という点で考えると、駅から近いとか、交通の利便性の高い立地でスポーツ施設と商業施設を組み合わせたり、スポーツ施設を使っていないときにでも集客できるような場所の方が、当然ビジネスユースには適しているのです。さいたま市の強みというのは、やはり都市部からの交通の利便性がいいので、広域的に集客ができるエリアだということですね。

杉原:なるほど。構想も固まり、具体的に動き始めるフェーズですね。われわれ『HERO X』も今いろいろと動き始めているところです。創刊時から言っているボーダレス化について、もっと具体的なアクションを起こしていこうとしいるところです。車イスについて言えば、高齢化が進めば今後、利用者は増えると思われるのですが、身体的な衰えや病気、事故での損傷で使うものというイメージが強くある。だから、車イス利用者=ハンディのある人という構図になりやすい。そこを覆し、誰もが乗れるモビリティーとしての車イスができないかと思っているところです。それを楽しく一般に浸透させるためのゲームとして、車イスを使った鬼ごっこをスポーツとしてできないかと。ハンディのあるなしにかかわらず、全ての人をインクルージョンできる、それが、未来のわたしたちが暮らす社会の姿になっていけばと思っています。こうしたボーダレスなスポーツから、ハンディのあるなしのボーダーを超えた新たなヒーローが生まれるのではと。また、子どもから大人まで、VR 上で車いすに乗って勝負ができる “e-sports” も開発しています。こんなふうに、どんどん新しいスポーツを作っていきたいと思っているんです。東京2020で、私はただパラリンピックを応援したいというわけではなく、身体とギア、要はテクノロジーとの融合がみられて、且つ、福祉の分野でお金を生むという今まではどうしても触れにくかった部分が、パラリンピックではできるんじゃないかなと思っているんです。

清水:さいたま市でも、アーバンスポーツやe-sportsも含めて、同じスポーツだととらえていくことが、ビジネス化する上で重要なポイントだと思っています。もともとオリパラを意識してこの施策を始めたわけではありませんが、オリパラはスポーツの素晴らしさを知ってもらう大きなきっかけとなって、スポーツの振興を加速させてくれると期待しています。そして今後、経済、健康の増進、福祉、教育と、いろんな分野に広がっていくことが私たちの目指すところです。特にスポーツの産業化については、これから日本が成長していく上で大変重要な部分だと思っているので、観るだけのスポーツではなくて、するスポーツ、学ぶスポーツ、支えるスポーツが、テクノロジーと融合することによって、人々の生活がより豊かになっていくだろうと思っています。