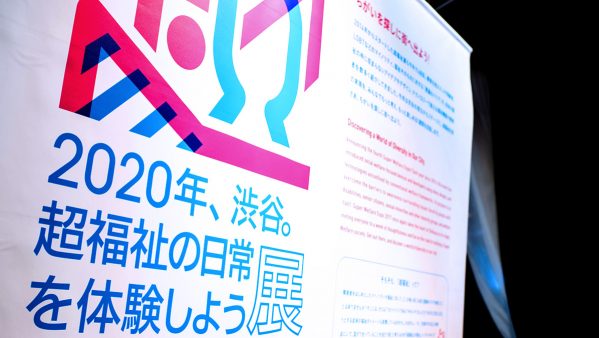

従来の枠に収まらない新たな発想から生まれた“カッコいい、カワイイ”プロダクトや“ヤバい”テクノロジーを備えた福祉機器を数多く紹介し、国内外から注目を浴びている渋谷発の「超福祉展」。仕掛け人であるNPO法人ピープルデザイン研究所代表理事・須藤シンジ氏の活動は、同展をはじめとする“コトづくり”のみならず、モノづくり、仕事づくり、人づくりなど、領域には多岐に及ぶ。その根底に流れるのは、人々の意識をデザインするという形なき思想、「ピープルデザイン」。この生みの親も、また須藤氏である。ピープルデザインが目指す世界とは? 今後、超福祉展はどのように発展していくのか? 須藤氏に、HERO X編集長の杉原行里(あんり)が話を伺った。

ピープルデザインが目指すのは、

違いのある人たちが混ざり合い、

当たり前に共生できること

杉原行里(以下、杉原):TED×Kids@Chiyodaのスピーチを動画で拝見し、須藤さんの考え方にとても共感しました。特に、ユニバーサルデザインについて、おっしゃっていたことが強く印象に残っています。従来のユニバーサルデザインのあり方については、僕も違和感を感じています。ユニバーサルデザインの本質は、マイナスをゼロに近づけることではないと思っていて。

須藤シンジ氏(以下、須藤):ユニバーサルデザインは、1980年代に米ノースカロライナ州大学デザイン学部・デザイン研究科のロナルド・メイス博士が、それまでのバリアフリーの概念に代わるものとして、製品、建築、空間などを「できるだけ多くの人が利用可能であるようなデザインにすること」と提唱したものですが、残念ながら、今の日本では、その言葉を使うこと自体が目的化している傾向にあるのが現状だと思います。ユニバーサルデザインにしても、バリアフリーにしても、日本では、1970年代に使われ始めて、1981年の国際障がい者年の前後から一般に知られるようになったノーマライゼーションにしても、根底にあるのはマイナスをゼロにするという理論であり、ハンディキャップをいかにゼロに近づけるかという発想ですよね。

一方、ピープルデザインは、違いのある人たちが混ざり合い、当たり前に共生できるカルチャーを作っていくこと、ひいては、障がい者や認知症を含む高齢者、外国人、LGBT、子育て中の母親など、マイノリティとされる人々との共生を促すダイバーシティの実現を目標に、「超福祉展」などのコトづくりや、モノづくりといったクリエイティブを行っています。

日本では、小学校くらいから、健常者とハンディを持つ人たちを分けた教育サービスを施していますが、先進国の中でも、これほど明確に分けている国は、非常に稀です。教育の現場もしかり、社会を見渡せば、マイノリティの人たちは、さまざまな場面において分けられることがありますが、時として、ハンディを持つ人が、健常者を超えて、憧れの存在に昇華していくような可能性を見せていくことで、人々の心のバリアを溶かし、意識のイノベーションを起こせたら、当たり前に混ざり合えるようになるのではないかという考えのもと、活動させていただいています。

カッコいい、ヤバい、カワイイから欲しくなる。

ファッションを通して伝わるダイバーシティ

杉原:拡張していくということですよね。須藤さんがスピーチでご紹介になった、アシックスさんとコラボして作ったハイカットのスニーカー「プロコート・ネクスタイド・AR」の開発秘話、すごく興味深かったです。僕も、一足欲しいと思いました。従来とは全く違うアプローチで、カッコいいプロダクトであることが入り口というあの発想は、どこから生まれたのですか?

須藤:あのスニーカーのテーマは、僕の息子でした。重度の脳性まひで生まれた次男坊です。その事柄に直面するまでは、大手流通系企業のいち社員として、販売から、宣伝、バイヤー、副店長など、さまざまな職務に携わっていました。その中で、モノづくりの現場や売場はもちろんのこと、プロモーションイベントやテレビのコマーシャルに至るまで、ファッションというひとつの産業において、多角的な経験を積み、ひと通り勉強させていただきました。

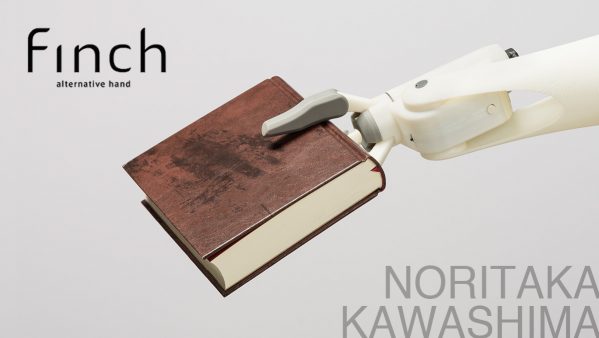

予期せずして、障がい者の父となり、家族が福祉の行政サービスを受ける立場に身を置くことになってみて、感じた印象をはばかることなく言わせていただくと、それは、非常に地味で暗いものでした。一般の僕たちが、当たり前だと思って生きている世界とは、分かれて存在している別の世界という印象を当時は持ちました。そして、障がい者に向けて作られていた靴は、マジックテープと面ファスナーで構成された画一的なもので、ひと言で言うなれば、ダサかった。

須藤:本来、四肢にまひがある人や片手が欠損している、あるいは動かせない人たちにとって、着脱する時に、紐を結んだりほどいたりする必要のあるスニーカーは適さないものとされていましたが、この紐は、バッシュ(バスケットボールシューズ)にとって、いわば不可欠な要素です。そこで、紐を残したまま、ラクに脱ぎ履きできるように、ハンディキャップを補う機能をさりげなく付加するなどして、趣向を凝らしました。

でも、福祉的なアピールは一切していないんですね。渋谷やニューヨークのセレクトショップで、あくまでもファッション商品のひとつとして販売しました。即日完売が続出したショップもあれば、2週間で5000足を販売したショップもあり、嬉しいことに、それは僕たちが意図した通り、ファッショニスタの間で“ヤバくて、カッコいいスニーカー”として認知され、話題に上る人気商品となったのです。

杉原:「カッコいい」、「ヤバい」、あるいは「カワイイ」ものに反応したり、興味が湧くのは、人間の最も本質的な感情ですよね。

須藤:そうです。その感情にリーチする媒体として、ファッション商品を選びました。「カッコいいな」と思って、スニーカーを購入してくださった人に、ハンディキャップを補う機能が盛り込まれていたことが事後的に伝わっていくという。つまり、僕たちのモノづくりは、限りなく経済的なロジックとビジネスの基本である「誰に何をどう伝えるのか」、「どう売るのか」というターゲット論から始まっています。当時でいうところのF1層やM1層といったターゲットに対して、ダイバーシティの考え方を、ファッション商品を通して伝えてきました。

セレクトショップが流行っていた時代でもあったので、セレクトショップも媒体と捉えて、商品を供給していきたいと考えました。人々の手に取ってもらうためには、まず、バイヤーが仕入れたいと思う商品でなくてはならない。そのためには、バイヤーが仕入れたいと思うデザイナーやクリエイターと一緒に作る必要があるという逆算の中で、「この人だ!」と思う方に、一人ずつアプローチしていき、100人を超える世界的クリエイターとのコラボが実現し、さまざまなアイテムを世に送り出してきました。

杉原:素晴らしいですね。先ほど、障がい者に向けて作られた靴が、画一的だったとおっしゃっていましたが、福祉用具についても同じことが言えるのではないかと思います。製造コストなど、さまざまな理由があるのかもしれませんが、あれだけ選択肢が限られている中で、「どうぞ選んでください」と言われても、ユーザーの立場からすれば、似たような機能と外装を持つレンタカーを乗り換えているのと同じ感覚じゃないかと思うんです。僕も開発に関わるひとりとして、“人がモノに合わせる”よりも“モノが人に合わせる”──そんな、パーソナライズされたプロダクト開発ができるようになったらいいな、と思います。

須藤:ユーザーの平均身長も変わっていますしね。さて、今日の対談では、初っぱなから、ユニバーサルデザインしかり、福祉のあり方しかり、従来のさまざまな物事に対して、率直に、時として辛辣に、僕なりの意見を言わせていただきましたが、現在の都市の暮らしの利便性も、やはり先人たちのおかげだと思います。これからは、そこに対してきちんと恩返ししていきながら、本気で次世代を育てることにも尽力していきたいと考えています。

須藤シンジ(Shinji Sudo)

1963年、東京都生まれ。有限会社フジヤマストア/ネクスタイド・エヴォリューション代表、NPO法人ピープルデザイン研究所代表理事。デルフト工科大学/Design United/リサーチフェロー。大学卒業後、大手流通系企業に入社。販売、債権回収、バイヤー、宣伝、副店長など、さまざまな職務を経験する。次男が脳性まひで出生したことにより、37歳の時、14年間勤務した同社を退職し、自身が能動的に起こせる活動の切り口を模索し始める。2000年に独立し、マーケティングのコンサルティングを主な業務とする有限会社フジヤマストアを設立。2002年、ファッションを通して、障がい者と健常者が自然と混ざり合う社会の実現を目指し、ソーシャル・プロジェクト「NEXTIDEVOLUTION(ネクスタイド ・エヴォリューション)」を開始し、現在に渡り、「意識のバリアフリー」をメッセージする活動を展開中。その後、「ピープルデザイン」という新たな概念を立ち上げ、障がいの有無を問わずハイセンスに着こなせるアイテムや、各種イベントをプロデュース。2012年には、ダイバーシティの実現を目指すNPOピープルデザイン研究所を創設し、代表理事に就任。2015年より、従来の枠に収まらないアイデアから生まれたクールな福祉機器やテクノロジーを紹介する「超福祉展」を主催している。2016年下期より、デルフト工科大学/Design United/リサーチフェローに就任。

NPO 法人ピープルデザイン研究所

http://www.peopledesign.or.jp/