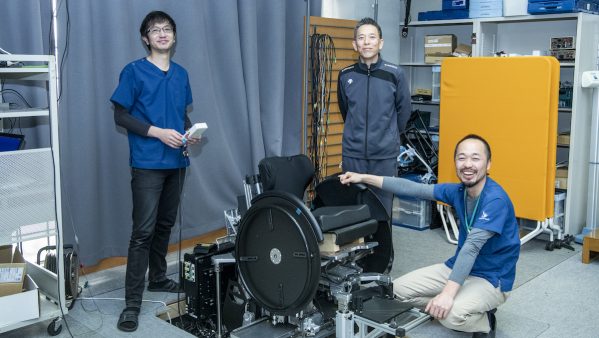

シニアがヘッドホンマイクを付けて楽しむ様子が斬新なトントンボイス相撲など、柔軟な発想から生まれる誰もが楽しめるスポーツの創造を続けている「ゆるスポーツ」という取り組みをご存じだろうか。スポーツの新たなジャンルを切り拓く仕掛け人となっているのが一般社団法人 世界ゆるスポーツ協会の代表理事 澤田智洋氏だ。スポーツクリエーター・福祉クリエーターの肩書を持つ澤田氏が考えるスポーツとはどのようなものなのか。『HERO X』編集長 杉原行里が鋭く迫る。

誰もが楽しめる「ゆるスポーツ」

杉原 :澤田さんが手がけられている「ゆるスポーツ」にすごく興味があって、お話を伺いたいなと思いました。トントンボイス相撲とか、いろいろな競技がありますよね。

澤田:はい。表に出しているだけでも70競技くらいあって、でも、アイデアとしては何千とあるんです。「ゆるスポーツ」は2015年に立ち上げて、もうすぐ4年になりますけれど、例えばトントンボイス相撲はマイクを使ってトントンと声を発することでステージが振動し、紙相撲力士を動かすことができるものです。

杉原:僕はこのキービジュアルが好きです。おばあちゃんがヘッドホンマイクをつけている違和感がなんとも言えないですよね。

年齢とともに機能が低下すると言われる喉を鍛えるリハビリ的要素もあるトントンボイス相撲。

澤田:ありがとうございます。僕は、マイノリティっていろいろなものがあると思っていて、例えば、スポーツができない、苦手というのもひとつのマイノリティじゃないかなと。つまり、特別な人だけがマイノリティなのではなくて、全ての人の中になにかしらのマイノリティ性があるのではないかと。僕自身も運動が本当に苦手でして…。

杉原:そうなんですか? 見た目では全然そんなふうに見えないですが。

澤田:いや〜、本当に苦手なんです。いわゆる運動音痴。改善はされない。そこであえて、スポーツ弱者という言葉を作ったのですが、スポーツができない人は結構いる。統計的には日本人の48.5%がスポーツをしてないと言われていています。スポーツって、ひとつのコミュニティなので、スポーツ弱者というのはスポーツをする人と比べて人との接点がそれだけ少ないわけです。そして、健常者はもちろんですが、障がい者の場合、成人している人の5人に1人くらいしか運動をしていないというデータもあります。つまり、運動不足って、新しい人間関係を作るチャンスが1個減っているみたいなことがある。その部分に僕は着目していて、2020オリパラに向けて、日本は大胆でポジティブな提案を世界に示すべきではないかと思っているわけです。

障がいをも攻略できる 新しいスポーツの姿

杉原:大胆でポジティブな提案、なるほど。そのための取り組みのひとつが「ゆるスポーツ」ということですか?

澤田:そうですね。「障害攻略課」というのをやっていて。

杉原:それも立ち上げられたのですか。

澤田:そうなんです。スポーツ弱者はもともとスポーツとの接点がないわけです。高齢者や障がい者の方もスポーツ弱者の方が多い。そうしたスポーツ弱者とスポーツとの接点を作るためにどうしようかと考えて、既存スポーツを無理やりやるとかよりも新しいスポーツを作るほかないであろうと。バリアフリーとかダイバーシティとかインクルージョンとか言葉はいっぱいあるけど、全部外来語なのが気になっていて。障がい者と高齢者ってバリアフリーだとか言っても分からない。もっと分かりやすくしたいと思って、「障害攻略課」という言葉をつくり、それを会社にしたのです。

杉原:ちょっとネーミングがロボットチックですよね。

澤田:そうですね。社会にある障害、差別意識をゲームをクリアする感覚で皆でワイワイ言いながら攻略して行こうぜみたいな。

杉原:なるほど。アプローチの仕方は違うのですが、僕らが考えていることはすごく近いと思います。僕は、社会にある障害というのはデザインで超えられることだと思っていて、超える方法、アプローチの仕方はいろいろあるなと。

澤田:すごくいいと思う。僕も福祉機器を美しくカッコよくはメインストリームだと思うので。あと、みんなが「カントリーデザイン」をしていくべきだと思っていて、これも勝手に僕が作った言葉なのですけどね。

杉原:「カントリーデザイン」。面白い言葉ですね。

澤田:ありがとうございます。つまり、この国をどうデザインしていくか一人ひとりが考える必要があると思っていて、民間だからこそできる国作り。特に先進的なことをやっている人にはこのことをよく考えてほしいなと思っています。

杉原:その文脈でいくと、僕が思うに2020東京オリパラは好機ではないかと思うのですが。

澤田:そうだと思います。マイナーチェンジだけで終わらずに何か日本だから発信できることができたら面白くなると思っています

澤田智洋

1981年生まれ。幼少期をパリ、シカゴ、ロンドンで過ごした後17歳の時に帰国。2004年広告代理店入社。映画「ダークナイト・ライジング」の『伝説が、壮絶に、終わる。』等のコピーを手掛けながら、多岐に渡るビジネスをプロデュースしている。誰もが楽しめる新しいスポーツを開発する「世界ゆるスポーツ」協会代表理事。一人を起点にプロダクトを開発する「041」プロデューサー。視覚障がい者アテンドロボット「NIN_NIN」プロデューサー。義足女性のファッションショー「切断ヴィーナスショー」プロデューサー。高知県の「高知家」コンセプター。