HERO X編集長・杉原行里(あんり)がデザイナーとして製作に携わり、2013年にGOOD DESIGNベスト100の中から、特に優れた20作品に贈られる最高位の賞 “GOOD DESIGN AWARD金賞”に輝いた、重さ約310gという世界最軽量の“ドライカーボン松葉杖”。レンタルベースの松葉杖がほとんどの市場に一石を投じた、この革新的な松葉杖が開発されるまでにはある物語があった。今回は、その物語のきっかけとなる一通のメールを送った、日本身体障がい者水泳選手権大会金メダリストでもある寺崎晃人氏と杉原の対談が実現。二人しか知らない製作秘話を存分に語っていただいた。

杉原行里(以下、杉原):寺崎さんとの出会いはいつ頃だったでしょうか?

寺崎晃人(以下、寺崎):初めてRDS(http://www.rds-design.jp/)にメールを送ったのが35歳の時、6年ほど前ですね。

杉原:そのメールの内容ってまだ覚えていますか?

寺崎:完璧に覚えてはいないですが、まず「カーボンで松葉杖って作れますか?」という点と、さらに「僕が払える金額くらいで作ってもらえますか?」とメールしたことは記憶にあります(笑)。それで直接、RDSの社長から「作りますよ」と電話をいただいたのがすべての始まりですね。

杉原:そこから電話でのやり取りをし、図面を送ったりしたんですよね。

寺崎:そうそう、それから1年後くらいに完成したのかな。改めて思い返すと懐かしいですね。

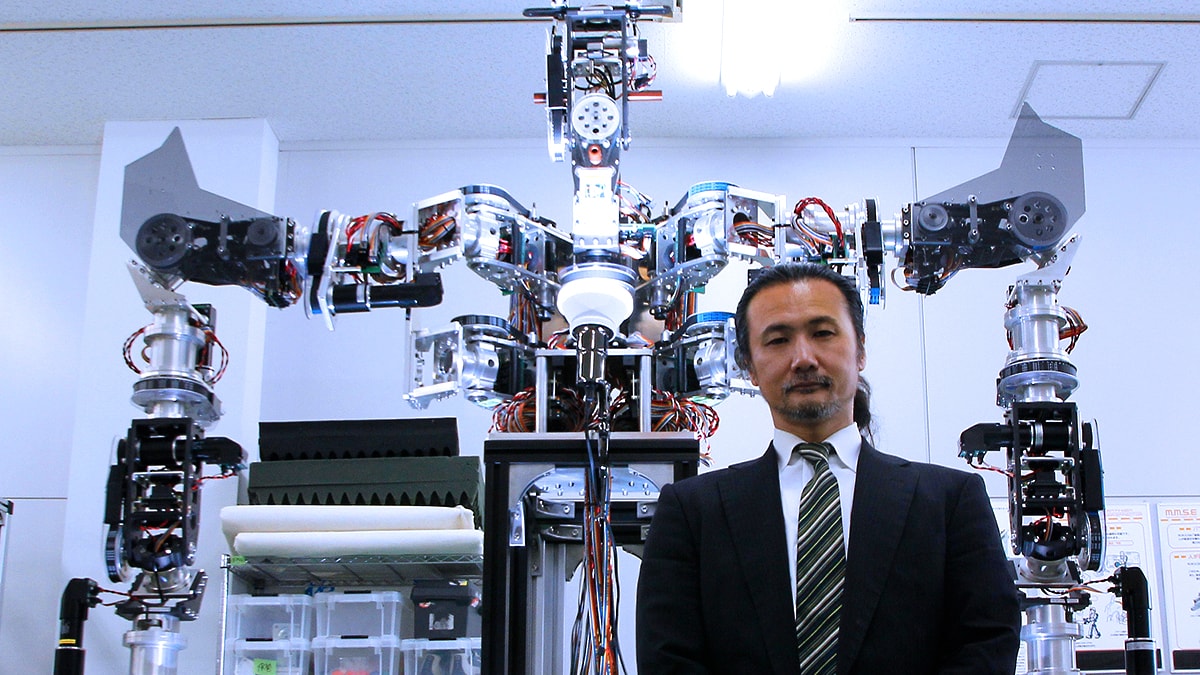

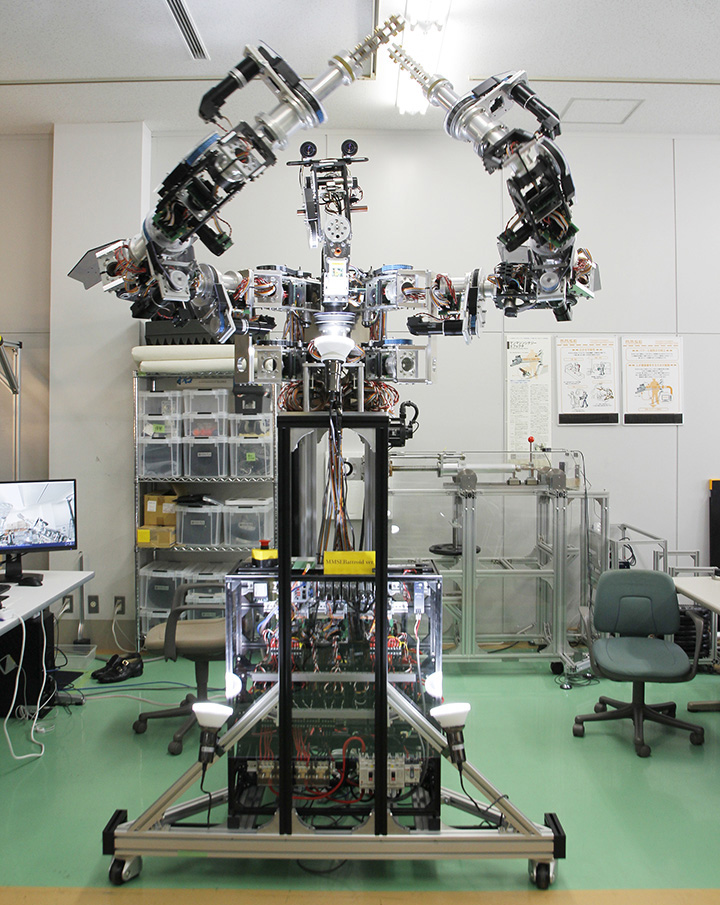

出会った当時の写真を見つめる二人。

人生に光を与えてくれた

“ドライカーボン松葉杖”との出会い

杉原:寺崎さん、出会った頃はこんなに明るくなかったですよね(笑)。

寺崎:そういうこと言いますか!(笑)。でも確かにそうだったかもしれないですね、その頃は。離婚した直後というのもあり、気持ちがすごく沈んでいる時期でした。それで、いつまでもこのままではいかんと勇気を振り絞り、行動に出たんです。

そもそも足を切断して義足にしてくれと言うほど、子供の頃から松葉杖が嫌だったんですね。けれどもその手術は、命に関わるほど危険ということで、はっきりと先生から無理だと伝えられたんです。それからしょうがなく松葉杖を受け入れて生活をしてきました。

そして18歳の頃からデザインの専門学校で学んでいるうちに、松葉杖をデザインしてみたいなという気持ちが生まれてきました。その頃から自分でも、素材や形を探り始めていましたね。

杉原:でも就職は眼鏡会社でしたよね。そこでは、松葉杖の会社に入社して、松葉杖のデザインを変えてやろうとは思わなかったんですか?

寺崎:思わなかったことはないです。自分でも国際福祉機器展などに足を運び、調べたりしていました。ですが当時は、現状でもシェアの大半を占めている、アルミ製や木製の松葉杖しかなくて。はじめは、他にどんな素材が使えるか思いつかなかったので、形状を変えてみたり色々と試行錯誤を繰り返していました。そんなことをしているうちに、普通の形でもいいから“軽い”ものがいいという結論に達したんです。

そこから月日が流れ、35歳くらいになった時に、ふと思ったんです。もう一度チャレンジしてみようと。それが、メールを送ったタイミングです。

杉原:今だから聞きますけど、その時に何社くらいへメールを送ったんですか?

寺崎:送ったのはRDSだけですよ。

杉原:えっ!?100%でRDSに当たったってこと?

寺崎:そうですよ(笑)。

杉原:すごいな!10社くらいあってくれた方が、物語としては面白いのに(笑)。

寺崎:いいじゃないですか!まさに運命ですよ(笑)。その時のRDSのホームページに「あなたもデザイナーになりませんか?」って書いてあったんです。それを見て、この会社ならゼロから物作りをしてくれそうだなと感じ、ダメ元で送ってみたのです。

杉原:あのメールが届いた時のことをはっきりと覚えています。僕も大学の時から、医療機器やユニバーサルデザインにずっと取り組んでいたのですが、リーマンショックで会社の経営危機があり、それをきっかけに、いつの間にやらデザインから離れてしまっていたんです。もちろん気持ちの中では、いつかまたやりたいと常に思っていたので、自分の中できっかけ待ちの時期でした。そのタイミングでいただいた、寺崎さんのメール。胸が熱くなりました。

でもその時にメールを読んで「この人何か勘違いしていないだろうか」と心配になりました(笑)。なぜなら、とんでもない費用がかかることを自分ひとりでやろうとしていたのですから。そこで社長に掛け合い、モニターなら制作可能かどうか、確認を取るところからスタートしました。

そんな経緯があって、僕が福祉関係の仕事に携わるようになったのは、決して大げさではなく寺崎さんがきっかけなんですよ。もちろん今のRDSやHERO Xがあるのもね。

後編へつづく