「超人」と聞くと、子供の頃に胸を熱くして見入っていたあの漫画を思いだす。人間とは違う次元の能力を持った正義超人とを悪魔超人が戦うあれ。その「超人」は、現実味を帯びない架空の存在であった。しかし、現代の超人はそのイメージとは少し異なったアプローチ「超人スポーツ」という形で現実化してきている。今回はそんな夢物語を叶えるべく、東京大学・先端科学技術研究センター身体情報学教授という肩書を持ちながら、「超人スポーツ協会」の代表をつとめる稲見昌彦博士に、HERO X編集長・杉原行里(あんり)が、テクノロジーを通したスポーツの目指す未来像について話を伺った。

テクノロジーで引っ張る、

新しいスポーツの形とは?

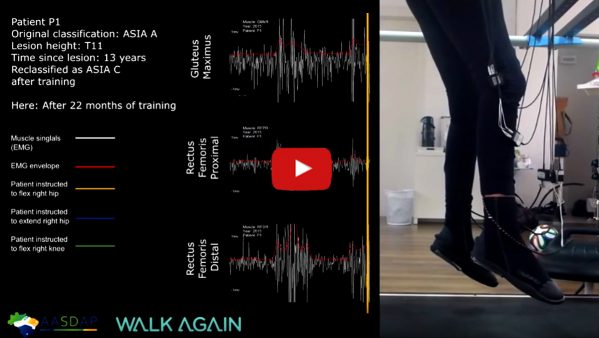

人間の身体能力を補綴・拡張する人間拡張工学に基づき、本来持つ身体能力を超える力を身につけ「人を超える」、あるいは年齢や障がいなどの身体差により生じる「人と人のバリアを超える」。このような超人 (Superhuman) 同士がテクノロジーを自在に操り、競い合う「人機一体」の新たなスポーツを「超人スポーツ」という。

そして、誰でも等しくスポーツを楽しめる権利をさらに一歩推し進め、得意不得意、年齢、障碍、資格を問わず、誰もが楽しくスポーツをする未来を創造するのが「超人スポーツ協会」。稲見博士はそこで、超人スポーツの研究開発、コミュニティの育成、時代に対応したスポーツをデザインするなど、その分野の普及を目指す活動を行っている。

杉原行里(以下、杉原):同時進行で、たくさんのプロジェクトを抱えていると思うのですが、その中の1つである「超人スポーツ」について聞かせてください。そもそも、なぜ「超人スポーツ」なんですか?

稲見昌彦博士(以下、稲見):最初は、超人スポーツというコンセプトだけで集まったのですが、徐々に仲間が増えていくうちに、ちゃんと開発もしていこうということになりました。そこで、「標準的な人」というモデルがいたと仮定します。今の社会では標準人というのがなかなか定義しづらいのならば、むしろ身体性にダイバーシティー(多様性)がある状態をそのまま技術で拡張していくことによって、いろいろな事が得意な人が、新しい競技を競うという形が、我々の考える「超人スポーツ」かなと。

杉原:補完ではなく拡張ということですね。

稲見:そうですね。それと身体にダイバーシティーがあるということは、ある意味「分散」とも言えます。ですがそこで、分散を無くすのではなく、ダイバーシティーを大きくするためにテクノロジーを使っていこうと。私の研究のコンセプト自体が「人間拡張工学」というのがひとつあるので、超人スポーツという段階に至る前には、拡張スポーツという考え方でも取り組んでいました。VR(バーチャルリアリティー)も昔からやってはいるんですが、私の中ではただの道具なのでそれだけでは成り立ちません。なぜなら人間の身体なり感覚機能を増強するため、もしくは実験環境として便利な道具だからです。

杉原:僕にとってのデザインと一緒ですね。

器具で人体を拡張した選手同士が激しくぶつかり合い、相手を先に倒すかエリアから出した方が勝ちとなる“バブルジャンパー”。

稲見:杉原さんは絵筆、私は検証する場所と置き換えればそうかもしれませんね。ただ正直なところを言うと、これぞThe超人というのは、まだ競技にはなっていません。なぜなら多くの人が簡単にイメージできる、空を飛びながらや、水の上で戦うというくらい分かりやすく超人的な競技が、本来あるべく超人像のひとつだと思うからです。

しかし現実的にはまだ厳しいかなということで、まずは東京2020を1つの目標とし、出来ることからやっていこうと。また、一方でエキシビション的な形で、超人というべく技術にはどういうものがあるかなどを、競技まではいかなかったとしても、みんなが体験できるような状況で可視化していくのが大切かなと思っています。

スポーツ競技としての課題とは?

杉原: いまお話しいただいたようなことは、今後リーグやプロフェッショナル化させることを考えているのか、それともレクリエーション的な要素で触れ合いのツールとしてなのか、それとも両方掛け合わせたようなスポーツという定義でいくのか、どのようにお考えですか?

稲見:やはりまずは、超人スポーツ内で競技の競い合いをしていき、その中で公式競技の入れ替え戦を行うなど、その輪が広がっていく働きかけをしないとプレイヤーは増えていかないと思っています。また時間が掛かるという意味で、ちょっと悩みでもあるのですが、超人化という技術を開発しようとすればできるかもしれない、でもスポーツを広めるとなると、道具が高額すぎないという条件が増えてくるんですね。すなわち、テクノロジーが入ると価格で普及しない、というのが難しいところなんです。ですから、スポーツ競技としての確立というよりかは、今あるテクノロジーをどう落とし込むかということが大きな課題となっています。

杉原:例えばサッカーならば、道具すべてにではなく、ボールかスパイクかウェアに何か1つテクノロジーを入れ込むといったことでしょうか。

稲見:そうなんです。まずボールにだけでもいいので何かを始めないと、結局広まっていかないんです。いくら理念が高くても、誰も関わることができなければ意味がなくなってしまう。そういう意味ではまだ、“ゆるスポーツ”の方が、価格面を含めやりやすい条件が揃っているかもしれませんね。

後編では、超人スポーツが目指す、今後のあるべき姿についてお話しいただいています。