パリオリンピックに続き間もなく始まるパリパラリンピック。前回の東京パラリンピックのクラス分け判定でまさかのクラス替えを余儀なくされた伊藤智也選手(バイエル薬品所属)が、本来のクラスであるT52に戻ることが決まった。還暦を迎えた伊藤選手が本来の土俵で目指すのはもちろん金メダル。開幕直前の伊藤選手に編集長杉原行里が話しを聞いた。

覆ったクラス分け判定

杉原:まずは、出場決定おめでとうございます。

伊藤:ありがとうございます。

杉原:調子は順調ですか?

伊藤:かなりいいです。先日の練習では風が結構強かったのですが、それでもいいタイムが出せました。

杉原:東京パラリンピックの時、試合前に行なわれたクラス分け判定で障害度の一つ軽いT53だと判定された時は我々はあまり心境を語らずにきたのですが、まさか、パリパラリンピックで再び元のT52に戻れるなんて、本当にビックリしました。

伊藤:僕も驚きました。まずこのクラス分け判定が分からない読者さんもいると思うので少し説明させてもらうと、パラリンピックは障がいの度合いによってクラスが分けられています。これはさまざまな障がいのある選手が競い合うパラリンピック独自のルールで、公平に戦うために設けられている制度です。僕が東京パラリンピックまで出場してきたのはT52というクラスでした。陸上競技の場合、Tはトラック、50番台は車いす競技を示しています。クラスは番号が小さいほど障がい度合いが重くなりますが、東京パラのクラス分け判定で、ずっと競技してきたT52ではなく、一つ障がい度の軽いT53と言われたんです。

杉原:連絡をもらった時は「えっ」て思いましたよ。よく分からなくて、涙もでなかったけど、言葉が出てこなくて、なんかやけにお互いに冷静だったよね。一つクラスが変わるだけで、高校生と小学生くらいの差があるのに、そこで戦わなければならなくなった。クラスが変わって、走ることもできないかもという中で、いろいろと交渉してくれて、なんとかT53で走るチャンスをもらったおっちゃん(伊藤選手)は本番、スタートからびっくりするくらいスピード出して走ってくれましたよね。

伊藤:チームのみんなが作ってくれたマシンをなんとか1秒でも長くテレビに映して欲しいとおもって、画角に残ろうと頑張った。後半はもちろんもう力が残っていませんでしたけど(笑)

杉原:一度クラス分け判定でクラス変更になると元のクラスに戻るのはまず無いとその時も聞いていたので、T53ではタイム的に難しく、パリパラリンピックは選考の時点で落ちるなと思っていました。ところがなんと今回、元のT52クラスに戻ることができ、出場を手にした。連絡を受けた時は「どういうこと!?」と思いましたよ。

東京パラリンピックの時には判定翌日に日本パラ陸上競技連盟が抗議文も出して、再検査もしてくれて、それでも判定はそのままT53だったから、T52に戻るなんて全く考えていなかった。

伊藤:僕も驚きましたよ。今回クラス分け判定に行き、判定してもらったところ、T52ということになり、元々のクラスで出場できることになりました。

杉原:しかし、なぜ戻れたんでしょうか?

伊藤:正しいジャッジをしてもらえたということじゃないでしょうかね。パリパラリンピックの出場権を獲得するためにはスイスで開催される大会に出ないといけない。でも、T53クラスだと、僕のタイムではそもそも出場する資格がないんです。クラス判定をもう一度してもらうため、身体状況を合わせた診断書や、それを証明する書類、MRIの画像診断などもつけて陸上競技連盟に提出しました。これを見て、クラス分けが必要かどうかを各委員会の方で審査になります。その時点で書類上ではどう考えても再判定が必要だろうということになり、IPC(国際パラリンピック委員会)に書類が送られました。

通常はここではねられることが多いんですが、IPCの方でもこれはクラス分けの再検討が必要だということになり、スイスの大会にクラス分けをメインに来てくださいということになったんです。ここで、T53のR(再度クラス分けをする必要があるもの)ということになり、クラス分けに参加することができた。

杉原:われわれRDSプロジェクトチーム伊藤は東京パラリンピックの後もクラス分けがどうあれ、伊藤さんを支えることは変わりなくずっと一緒に進んできた。チーム伊藤が結成したのがもう8年前になります。つい最近も伊藤さんを囲んでパラリンピックに向けての決起集会をやったんですが、誰一人欠けていない。変わっていなくて、変わったのはみんながジジイになったくらい(笑)。これだけ浮き沈みの激しい状況の中で、チームのメンバーが誰も離脱しなかったのは誇りといえば誇りですよね。

決起集会に集まったRDSプロジェクト チーム伊藤のメンバー。結成から8年、満面の笑みで伊藤選手を激励した。

金メダルは通過点

目標は培った技術の社会還元

伊藤:行里が代表を務めるRDSが束ねてくれているチーム伊藤のプロジェクトはパラリンピックのメダル獲得は一つの目標ではあるけれども、それが全てではないという方針で集まったメンバーです。僕がエンジンとして頑張ることで全ての車いすユーザーのためになることや、新たなモビリティ開発が起こることを当初から考えていた。東京パラリンピックでクラス変更を余儀なくされた一件があってもチームが離散しなかったのは、この指針があってみんなが全くここからブレなかったからだと思います。

だから僕も頑張って続けてこられたという面もあります。クラスがT53に変わって、毎回ビリを走ろうがチーム伊藤から任されている仕事に対するプライドは変わらなかった。どんなクラスであろうとそうしたプライドを持たせてもらえるだけのプロジェクトであり、そういうメンバーと一緒にやってこれたということがめちゃめちゃ大きかったと思います。

杉原:他のパラリンピック選手の間ではあまり見られないチームワークだと思っています。今伊藤さんが言ってくれたように、我々は金メダルだけを目標にするんじゃなくて、ここで培ったテクノロジーを一般社会に落とし込んでいこうねということをチーム発足当時から掲げていました。だからクラス分け判定で不利な状況になっても、僕たちは立ち止まることがなかったと思うんです。

伊藤:本当にチームのメンバー一人ひとりにちゃんと役割や責任が決まっていて、僕なんかは社会に落とし込んでいくための一番最後の役割なわけですよ。みんながそれぞれの技術、頭脳を持ち寄って作ってくれたマシンにのるわけです。社会に落とし込んでいくという目標で考えた時、レースでビリという結果で社会に落とし込んでいくのと、パラリンピック金メダルの技術だということで世の中に出るのとでは与えるインパクトが全然違うわけです。

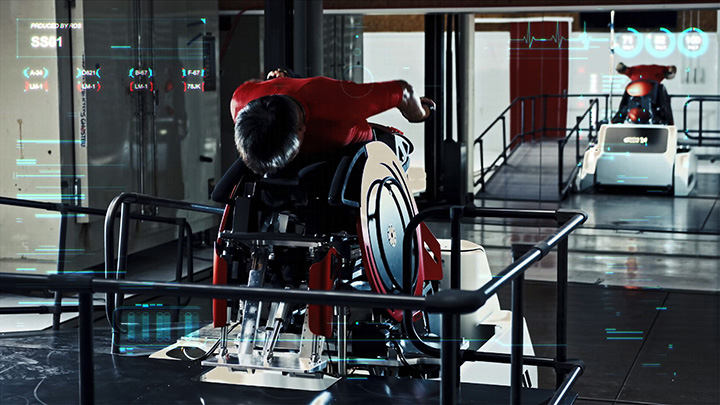

チーム伊藤は最新テクノロジーを駆使して伊藤選手の最適なシートポジションを探った。

テクノロジーをもってしても、61才はビリなんや、ビリだけれどもパラリンピックは目指せるんやという発信になるのか、61才でもパラリンピックに出て金メダル取れるのか、スゲーなテクノロジーってという発信になるのかでは大きく違うと思うんです。僕が背負っている看板というのはやっぱりそこにプライドを持たなきゃいけないし、そこで頑張っているみんなの一つの結果を僕自身も求めたい。そこがチームワークの根源にあるからめげずにやれるんですよね。

杉原:今回、伊藤さんも年齢を重ね、前回の東京パラリンピックと比べても筋力や体力に変化も見られた。今の伊藤さんの力を最大限に出せるように計測をしていくと、シートポジションも変わってきましたよね。最高のマシンで走ってもらえるように技術チームも頑張っています。伊藤さんが頑張ってくれたおかげで我々の技術を世界にお披露目する舞台としてパリパラリンピックが用意されました。僕も現地に応援に行くので一緒に頑張りましょう!今日はありがとうございました。

関連記事

独占取材!車いすレーサー伊藤智也 東京パラで生んだレガシー

http://hero-x.jp/article/11620/

57歳のスプリンター、ドバイ2019大会直前インタビュー【伊藤智也 ROAD TO TOKYO 2020】

http://hero-x.jp/article/8083/

フィーリングとデータは、分かり合えるのか?伊藤智也×RDS社【究極のレースマシン開発】Vol.4