フリースタイルスキー・ハーフパイプにおいて、世界ジュニア選手権で優勝するなど、トリノオリンピック日本代表の兄・成田童夢さん、姉・今井メロさんというアスリート血筋に倣い、冬季競技で活躍してきた成田緑夢さん。左足の怪我をきっかけに障がい者スポーツに取り組み、スノーボードクロス、陸上競技でも好成績をあげ、冬季・夏季どちらの大会でもその勇姿を拝むことができるかもしれない。そんな世界のパラスポーツ界でも稀少な存在である緑夢さんに、今後の意気込みを聞いた。

「3回滑って、3回転んだ。」左足が動かないために次はどうする?

「3回滑って、3回転んだ。」左足が動かないために次はどうする?

日本のパラアスリートチームと共に遠征に励み、年中日本と海外を往来する緑夢さん。この日も、南半球カップとワールドカップに出場するために3週間滞在したニュージーランドから帰国したばかりということで、会話をしていても、日本語より英単語が先に出る様子がグローバルな印象を受けた。南半球カップでは見事3位で表彰台に立ったが、翌日のワールドカップでは8位という結果に。敗因は、左に大きくターンしなければならないコースがあり、曲がりきらず転倒してしまったこと。「3回滑って、3回とも転んでしまいました。この部分はもう少し研究が必要ですね。」

義足を使わない緑夢さんは、左足の下にブロックの木を挟んだり、ブーツの背面部分を支えるハイバックを倒したり、ブーツ自体を硬いものに変えてホールド感を上げるなど、日々プラスαで変化を加え調整している。「通常、ターンは足首を動かすことによって雪に圧がかかり、その反動で体が回るという動作になりますが、僕の場合、左足首に力を入れることができず、ボードに圧をかけ、雪に圧がかかって左に曲がるというのが着地点になる。だから足が動かないということにフォーカスせず、ブロックを置いたり、色々な方法でボードに圧をかけられるよう工夫しているんです。」今はそうやって研究して蓄積されたデータを元に、ベストな状態へ向かっている途中のようだ。

誰かが一歩を踏み出すきっかけになれたら。それが僕の夢なんです。

「メダルを獲ることにはこだわってません」と断言する緑夢さん。怪我をする前とした後で、アスリートとしての意識に大きな変化があった。

「障がいを持っている人、怪我をして引退を迫られている人、一般の人に夢や感動、希望、勇気を与えたい、というのが僕の最終ゴールで、それを叶えるためにできることは、いくつもあると思うんです。例えばビジネス、音楽、映画、スポーツ…。その中で、僕が一番アドバンテージを持っていると思ったのがスポーツだった。ではスポーツの中で何が一番影響力があるかといえば、オリンピックですよね。でもオリンピックに出場しただけでは、障がいを持っている人、怪我をして引退を迫られている人にアプローチできない。そこで、パラリンピックに出場すれば、僕が障がいを持っているということでまず認識されて、その後にオリンピックに出場すれば、ゼロから100まで誰にでも可能性がある、ということを証明できると思うんです。」

パラリンピックの冬季と夏季を股にかけると噂されるスポーツ界の英雄は、パラリンピックとオリンピック両方に出場する、とごく自然に言いのける。

「最終ゴールまでの第一歩が、僕にとってはパラリンピックなんです。そして目先にあるのがピョンチャンなのでまずはそこを目指しますが、必ずしもメダルを獲ることが目標ではありません。」

緑夢さんは、最終ゴールがより多くの人たちに届くように、あくまで結果よりも影響力にこだわっている。

「僕を見て、僕のストーリーを知ったことによって、たくさんの人に『自分も頑張ってみようかな』と思ってほしい。誰かが一歩を踏み出すきっかけになれたら最高にうれしい。その一歩こそが、僕の夢なんです。」

無重力状態のトランポリンでトレーニングすることで、体が180度変わる

冬季種目のイメージが強い緑夢さんだが、陸上競技、とりわけ走り高跳び・走り幅跳びでも好成績を叩き出したことで注目されている。驚くことに、もともとそれらの競技が得意だったわけではないという。「一ヶ月間本気でトレーニングをしたら、パラ標準記録が跳べたんです。全ての競技は共通点があると思っています。自分の中で、色々な引き出しを開けながらトレーニングをしたら、良い結果が出せたという感じです。」怪我をする前は外注していたが、今はスケジュール管理からトレーニングのメニュー、マネージメント業務の一切を全て緑夢さん自ら行っている。その中でも、自身で教室を経営するほど注力するトランポリンに、成果の秘訣がありそうだ。

「僕が色々な競技で良い結果が出せるのは、トランポリンでベースの体づくりができているから。日本では指導者も含め、トランポリンを普及しようと考える人はまだ圧倒的に少ないですが、あと10年もしたら、みんなの意識も、トランポリンの立場も変わると思います。」緑夢さんが監修する「Super トランポリン」は、下は5歳の子供から上は年配の方まで、幅広い年齢の生徒が集まる。具体的に、トランポリンを習うことで得られる利点は何なのだろうか。

「戦闘ゲームに例えると、ボタンが2つしかなくてパンチとキックしか出せない戦士と、ボタンが6つあってあらゆる体の組み合わせで必殺技が出せる戦士くらい、体の動き方は変わりますね。」陸に着地した状態でトレーニングするのと、無重力状態でトレーニングするのとでは、体のバネやバランス感覚の磨かれ方に歴然とした差が生じるという。「もっと具体的な例を挙げると、ゴルフをする小4の女の子が、トランポリンを半年間習ったら、ドライバーの飛距離が1.5倍伸びたんです。僕はトランポリンの技術だけではなくて、スポーツとはどういうものか、を教えています。トランポリンをしながら、『このエネルギーが飛ぶ力』『このエネルギーが回る力』という表現を常にしているので、その子もきっとその感覚をゴルフに応用できたのだと思います。」

「緑夢さんはもしかしたら、いっそ義足をつけた方が速く走れるかもしれませんね」という編集部の質問に、「冬季競技については、義足の良し悪しは5分5分ですね。高跳びについては、僕は義足をつけない方がいい。100mについては、圧倒的にバネがあった方が速いです。後半の50mであっという間に抜かれますから」と苦笑する緑夢さんも、現在義足の研究中だという。夏季・冬季・オリンピック・パラリンピック全制覇を目指すスーパーヒーローにピッタリな義足が見つかったなら、最強戦士に匹敵するパワーで最終ゴールまでひとっ飛びだ。

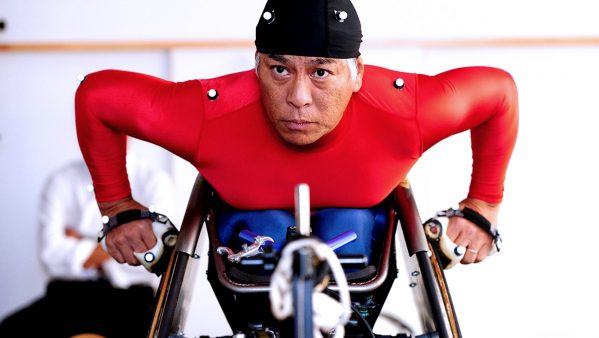

成田 緑夢(なりた ぐりむ)

1994年生まれ。平昌2018と東京2020、夏冬ともにパラリンピック出場を目指すスポーツ選手。競技は、陸上、スノーボードクロス、バンクドスラローム、ウェイクボードなど多岐にわたる。幼少期よりスノーボードを始め、スノーボードやフリースタイルスキーといった冬季競技で数々の国際大会に出場した他、トランポリン競技等でも才能を発揮していたが、2013年4月、トランポリン練習中の事故により左足の腓骨神経麻痺の重傷を負う(障がい等級6)。そのわずか1年後に健常者のウェイクボード大会で優勝、ハープパイプ競技でも復帰を果たし、現在平昌2018と東京2020出場を目指している。

近年の成績

・2017年 ピョンチャン2017ワールドパラスノーボード・ワールドカップ(韓国)バンクドスラローム優勝/スノーボードクロス3位

・2017年 全国障がい者スノーボード選手権大会&サポーターズカップ スノーボードクロス優勝

・2017年 ワールドパラスノーボード・ワールドカップ(アメリカ) スノーボードクロス1戦目優勝/スノーボードクロス2戦目優勝

・2017年 北米選手権(アメリカ) スノーボードクロス優勝

・2017年 世界選手権(カナダ)バンクドスラローム3位

・2017年 日本パラ陸上選手権 走り高跳び(T44 下肢障がい)2位、走り幅跳び(T44 下肢障がい)2位