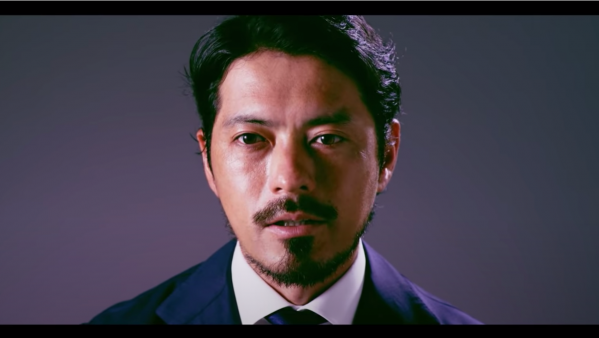

埼玉県のとあるオフィスに、ランドクルーザーで颯爽と現れたチェアスキーヤーの森井大輝さん。車のドアをさっと開け、銅色に輝くスタイリッシュな車椅子に乗ると、笑顔で談笑しながら室内に入って行く。自信に満ちた表情と鍛えられた身体、その姿は身障者ということを忘れてしまいそうな明るく強いエネルギーに満ち溢れていました。事故から今までの道のり、選手としての生活やプライベートな趣味まで、ヒーローの秘密を聞いてみました。

秋田出身のお祖父さんの影響で小さいころから雪に親しんでいたという森井選手。小学5年から中学3年までモーグル、私立高校のスキー部に所属し、アルペンでインターハイを目指していた矢先にバイク事故で下半身不随に。

秋田出身のお祖父さんの影響で小さいころから雪に親しんでいたという森井選手。小学5年から中学3年までモーグル、私立高校のスキー部に所属し、アルペンでインターハイを目指していた矢先にバイク事故で下半身不随に。

チェアスキーの存在はリハビリの先生に聞いて知っていたものの、はじめは全く乗り気がしなかったそうです。「ソリの延長線上のような気がして興味が湧かなかったんです。事故直後は失意のどん底だったので、リハビリすらやる気が起こらず、やりなさいと言われても言う事を聞かなかった」。そんな時、入院中の病室で見た長野パラリンピックのある映像を見てチェアスキーをやることを決心したそうです。

「スキーの滑りもそうですが、何よりゴールした時の選手の笑顔に衝撃を受けました。選手たちが国境を越えてみんなで抱き合い、大きな口を開けて馬鹿笑いしている。反対に、テレビを見ている僕は障害を持ったことでどん底で、人がいないところで泣いてしまおうと思う日々。友達がお見舞いに来ても作り笑いしか出来なかった。僕もいつかテレビで見た選手たちのように心から笑えるようになりたい!とチェアスキーをやることを決意しました」。

やるぞ、と決めてからの森井選手の行動の早さには驚かされます。病院に車椅子の営業に来ていた人がチェアスキー協会の副会長だったことを知って「ソルトレークのパラリンピックに出たいので早くチェアを買いたい」と直談判。まずはフレームを購入、シートは当時SMLサイズ展開の既製品しかなかったため、オーダーメードしてくれると聞いて神奈川リハビリテーション病院へ。

「きっと僕はすぐにパラリンピックに出れると思うので」と担当者を説得しオーダーメードのシートを特別に作ってもらえることに。

「はじめから自分の体に合ったものを使っていたので、初日から滑れるようになったんです」。

チェアスキーの乗り心地は「バイクとスキーを足して2で割ったような感じ。操作性はスキーで、乗り心地はバイクみたいな。すごく楽しくて、その日のうちに滑れないコースはないくらいになり、上級コースまで滑れるようになりました」。幼い頃からのスキーの経験と、バイク好きなことが偶然活かされるスポーツだったのでしょう。初めて乗ってから7日後に国内のチャンピオンシップに出場したところ入賞し、翌年にはジャパンパラリンピック出場権を取得。そこからナショナルチームの合宿に参加するようになりました。まさにトントン拍子でチェアスキーヤーとしての道のりを歩むことになりました。

ソチの時には時速110キロ!も出ていたというチェスキー。何度もシート調整をして本番にのぞむ

世界大会で出鼻をくじかれ、肉体改造スタート

初めての世界大会の時、度肝を抜かれたのが外国人選手の体格の良さだったとか。「海外ではチェアスキーの環境も良いと思うけれど、努力の力がすごいと思いました。筋肉量が全然違うんです。スキーしかやってこなかった自分は当然成績も良くなかった。パラリンピックに出て出鼻をくじかれ、自分の甘さを思い知りました」。当時の森井選手は身長171cmで47キロ。とにかく細くて髪も長かったため、先輩が女の子と間違えるくらいだったそうです。

初めてのパラリンピックが終わってから、夏場のトレーニングに力を入れるように。筋肉で体重をあげていき、2006年のイタリアのパラリンピックで2位になりました。「努力が自信につながって自信が結果につながる。やればやるほど冬の成績があがっていったので自信に繋がり、やがて世界との差も縮まっていきました」。

現在の体重は63キロ。チェアスキーに必要な筋肉は?の問いには「体幹と、上腕筋が必要です」との答え。なるほど、腕はぱんぱん張っているし、胸元の筋肉もスゴいのです。「今日着ているシャツはノースフェイスの一番大きいサイズ。スーツも腕がキツくて入らないので、スーツを買う時には紳士服フロアで『僕の着られるスーツを探して来てください』いうオーダーです(笑)」。

海外選手から見習いたい所は勢いとのこと。「このレースで一旗あげたら俺はヒーローになれる!みたいなところがあるんです。普段のレースでは速くないし目立たない選手が、世界大会やパラリンピックなど重要な場面では急にべらぼうに速いタイムを出して来たりするので驚きます。ソチパラリンピックの時は、怪我で転倒する選手を運ぶために、何台かのヘリが上空を飛んでいたんですよ(笑)。誰もがビッグイベントに賭けている。それがまたカッコいいんですよ」。

養護学校出身。エリート街道ではないが、さまざまな障害と命の大切さを知った

養護学校出身。エリート街道ではないが、さまざまな障害と命の大切さを知った

養護学校出身の森井さん。「大卒で頑張っている選手がほとんどの中、僕は高卒なんです。家業が建築業だったのでそれを継ぐつもりで、もともと建築科の高校に行っていたのです。事故後にその学校に戻ろうと思ったけれど校舎はバリアフルな環境でした。全てが専門科目なので教室の移動が必要で、段差だらけ。エレベーターもなかったので人の手を煩わせなければならなかった」。

そんな時、家の近くの都立あきるの学園を見学したところ全てのフロアにエレベーターがついてスロープもあって人の手を煩わせずに勉強が出来る環境だったため入学を決意したそうです。「養護学校での生活はいい経験になりました。同級生も障害をもった人たちで、色んな障害があることを知りました。脳性麻痺や筋ジストロフィーなどさまざまな障害について学ばせてもらいました。僕なんかよりも重い障害がある人がたくさんいて、命がある大切さを知る機会にもなりました」。

今では、森井選手はあきるの学園の後輩達が憧れる存在になっています。街で声をかけられたり、SNSで学校の後輩からメッセージが届いたりすると、嬉しい気持ちになるそうです。

「僕自身が同じ養護学校にいる彼らのためにヒーローになることもあるし、障害の種類はさまざまだけど、ここまでになれるんだよいうことを見せたい。『この人、僕の学校出身なんだよ』と後輩達に自慢してもらえるような存在になりたいです。僕はある意味エリート街道ではないけれど、自分の中ではあの学校に行ったことがよかったなと思っているんです」。

普段のトレーニングメニュー、そして趣味

47キロの体重を筋肉だけで63キロにまでした肉体改造。さぞかしハードなものなのではと聞いてみたところ「まず朝起きて、目をこすりながらハンドサイクル(車椅子と器具をドッキングしてこぐと自転車)で2時間ほど走って、お昼を食べて、午後一時くらいからジムでストレッチや体幹トレーニングを2時間、その後別のジムで筋トレを2時間。一日6時間のトレーニングを週5日行なっています」。

スキー以外の時には。国立スポーツ科学センター(JISS)のサポートのもとで科学的なトレーニングをしています。乳酸値の上昇をおさえるトレーニング理論に基づいたメニューで、日々鍛えているようです。食事も栄養士の指導のもとにバランス良くを心がけているそうです。

土日はオフ。「趣味はカメラです」という森井さんですが、「とはいっても、撮る事ではなくてカメラが趣味(笑)。カメラを買ってレンズを入れて望遠のレンズを入れて眺めたり、三脚に装着してカッコいいな〜と愛でたりするだけなんです」。あくまでもカメラを見るだけのフィギュア的な楽しみのようです。同行したフォトグラファーのカメラにも興味津々で機種をチェックしていました。「カメラにあわせて専用カバンも作ってもらうつもりです」とカメラへの情熱は加速中の様子です。

「また欲しい車が見つかっちゃったんですよ」とテレビでF1レースを観ながら先輩男性と目をキラキラさせながら話す姿からは、やんちゃな一面が垣間みられました。このままとことん突き進んで行ってほしい、森井選手!パラリンピック5回目の挑戦。来年のピョンチャンで悲願の金メダルを獲得できますように。

先月行なわれたワールドカップで総合優勝し2度目のクリスタルトロフィーを獲得した森井選手。オリンピックは連続4回出場、銀メダルを獲得しているが、次こそは金メダルを!と5回目出場となるピョンチャンに向けて

森井大輝

1980年東京都あきる野市生まれ。現在トヨタ自動車所属。

4歳から家族と一緒にスキーを始め、モーグルに熱中。高校の時、アルペン競技でインターハイを目指してトレーニングに励んでいたが、高校2年時にバイク事故で脊髄を損傷。以降チェアスキーを始める。2006年 トリノ パラリンピック大回転銀メダル、2010年 バンクーバー パラリンピックダウンヒル銀メダル・スーパー大回転銅メダル、2014年 ソチ パラリンピック スーパー大回転 銀メダル。2017年 世界選手権 スーパー複合2位、16-17年障がい者アルペンスキーW杯 シーズン総合優勝。