目次

2030年を期限とする国際社会全体の開発目標として、国連が2015年に採択した持続可能な開発目標「SDGs(Sustainable Development Goals)」についてこのところ目にする機会が多い。全17の目標は、貧困や飢餓をなくすこと、生態系の保護、ジェンダー平等やまちづくりまで幅広く、企業が目標の実現に取り組むケースも増えている。 農業に関するオンライン事業を展開する株式会社The CAMPus BASEが目指すのは、地域で成功する持続可能な農事業の数を増やすこと。代表取締役の井本喜久氏に、持続可能な農事業とは何か、その背景にあるものや農業のこれからについて伺った。

衝撃を受けた

「農業の世界では70歳はまだ若手」

取材当日、オフィスを訪ねると、都心とは思えない広々とした庭に案内された。「もうこれは食べられるはずですよ」と井本氏はプランターの野沢菜を手に取った。

広島県の米農家に生まれた井本氏。平日は公務員、週末は農家として兼業する父親を幼少期から手伝っていたため、農業は常に身近な存在だった。東京農大への進学のきっかけとなったのは、通っていた学習塾で「食糧危機や少子高齢化社会を迎えるにあたって、日本の農業のノウハウを世界に発信できる時代が来る」という講師の言葉。大学に入学する頃には地域の活性化に漠然と関心を抱いていたが、農業一筋でやってきたわけではない。大学卒業後は広告業界に進み、企業のブランドプロデュースに携わるうちに自分でもブランドを作りたいという想いが芽生え、26歳で起業。広告の企画制作やアパレルショップの運営、飲食事業の経営を通してブランド作りの楽しさに没頭する日々を送っていたが、家庭の事情により再び農業に向き合うこととなる。

「妻がガンになったことがきっかけで、体のことを調べていくうちに健康な食への探求心が芽生えたんです。農作物がどのように作られているかを学んでいくと面白くて、農家さんの哲学や生き方、そしてノウハウも勉強になると感じました。また同時期に父が亡くなり、実家と畑と山を相続することになったのですが、自分には東京での事業も生活もあるし、とてもじゃないけど自分の手には負えない。そこで農事組合法人に相談しに行ったら、農業の世界では70歳はまだ若手だと言われたんですよ。これはもっとポジティブに発信する必要があると確信しました。農業の楽しさが伝われば農村に向かう人が増えるだろうと思ったんです」

持続可能な農家の共通点は

「コンパクト=小規模だけど質が高い」

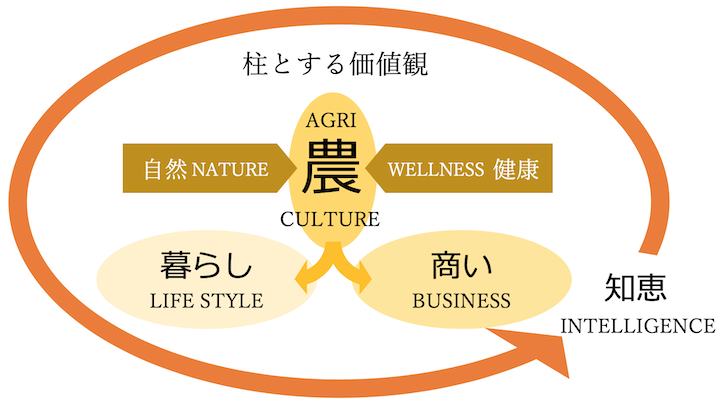

そんな想いから、2017年11月に有料のウェブマガジンの配信をスタート。全国各地のユニークな農家をメディアの立場から紹介してきたが、彼らに共通するキーワードは「コンパクト」ということだった。

「コンパクトというのは小規模なんだけど機能している、小規模だけど質が高いということです。持続可能な形で農業に従事しながら、充実したライフスタイルを送る農家さんに多く出会うなかで、農業を学びたい人との接点を持たせられないかなと思いました。コロナ禍で暮らしを見つめ直したいとか自然豊かな地域で過ごしたいという人も増えていますよね。僕自身も現在1年の3分の2を東京、残りを地方で過ごしているのですが、最近は地方の方が断然面白いと感じるんですよ」

ウェブマガジンを通じて出会った農家は、その内容も規模も千差万別。皆、最前線で活躍しているが、後継者不足や地域に活気がない現状を憂いている共通の課題もあった。耕作放棄地(耕作を行っていたものの、過去1年間作物を栽培せず、以降数年の間に再び耕作する意思のない土地)は全国合計で38万haと言われている。埼玉県ほどの面積が、地の利の悪さ、農業従事者の高齢化や減少などにより放置されているのだ。結果、国内の農業生産が減少し、現在38%と言われる食料自給率(2020年8月時点)が更に低下すれば、輸入への依存が加速するなど経済的な影響も大きい。

「耕作放棄地の問題に関して言えば、農村を都市化するのはナンセンスだと思っているんです。今ある形を利用する方が豊かな暮らしができるし、社会問題の解決にも繋がるんじゃないでしょうか」

自然の摂理に則り、小さい形でも農業に従事できる人口を増やすことが先決ではないかと考えた井本氏。そこで、小規模農家の育成に特化したスクールサービス「コンパクト農ライフ塾」をスタートした。副業やセカンドキャリアとして、はたまた現在も農業を営んでいるが、更に成長したいと考える人たちに向けたオンラインでの学びの場だ。

「0.5haで年商1000万」を目標にマーケティング計画の策定や新規就農のパターンを学んだ後に野菜、果樹、畜産などそれぞれの農業スタイルを教わる。ブランディング、テクノロジー、コミュニティビルディングまで、学びの範囲は多岐に渡り、各自どのような農家になりたいかプレゼンテーションも行う充実の内容だ。

「目指しているのは新規就農者を増やすこと。莫大なお金をかけて巨大な産業にするとか、大きな成功者を生み出したいわけではありません」

出口の部分にこそ

テクノロジーを活用すべし

農業×テクノロジーという観点でHERO XではAIによる収穫などを取材してきたが、いかに効率よく作物を作るかのみにフォーカスするのではなく、「出口」の部分にテクノロジーを活用する視点も必要だと井本氏は強調する。

「テクノロジーの台頭によって、同じ価値観を持つ人たちがいつでも繋がれるようになりましたよね。農業もこれまでは直販するにしてもどこか集約する場所が必要だったのが、今なら、たとえば食べチョクやポケットマルシェのようなサービスを使うと生産者と消費者が直接取引できます。プラットフォームを介していても、直接繋がるってことは作り手とお客さんというより仲間感覚に近いと思うんです。その繋がりをサポートするテクノロジーはこれから更に求められるんじゃないでしょうか」

どれだけテクノロジーが進歩しても、形ある農作物をデジタルで転送することができない以上は、物流が介在するが、「物流コストや労力削減をテクノロジーで解決できる」と井本氏。それには飲食店と地域住民のコミュニティ作りがカギになりそうだ。

「たとえば、ある都市で農家とのHUBとなる飲食店があったとして、その飲食店の近隣の人が共同購入のような形で野菜を農家から直接買えるようにするとか。近隣との繋がりのある飲食店がHUBになれば、みんなで食べ方を学んだりして会話やコミュニケーションが生まれ、かかわるみんなにメリットがあると思うんです」

ブランド確立が

大きなカギとなる“6次産業化”

カリキュラムの中でも注力しているのがブランディングだ。

農畜産物の生産(1次産業)、加工(2次産業)、流通・販売(3次産業)を一手に行い、多角的に展開することを6次産業化と呼ぶが、ここで価値をより高めるブランディングが重要になる。ブランディングは現農業従事者の多くが苦心している部分でもあるという。逆を返すと、小規模でもうまくいっている農家に共通するのは、“自分のブランド”が確立していることにある。

「Instagramでどのような投稿をするべきかなんて、小手先のテクニックを教えるわけではないですよ(笑)。それらは既にネット上に転がっている情報。根幹にある考え方をどのように持つかの方が重要です」

テクノロジーやマーケティングに対する知見不足は、どうしても対処療法的になってしまうデメリットがあると井本氏は指摘する。またこれまで作ってきた作物や歴史にこだわりすぎるあまり、新たなビジョンが生まれづらくなるケースもある。

「人材が不足しているからといって安易な客寄せイベントを開くとか、大掛かりなCMを作る必要はないと思います。その地域の風土や風習を掘り下げながら、どのようにして持続可能な形にするかをもっと議論すればいいんです。これからの時代、もっとオリジナルの考えやこだわり、個性を大事にしてほしい。ウェルビーイングってそういうことだと思うし、それがブランディングにも繋がるから」

1人ひとりがローカルに活動することで、

世界が注目する存在になれる

コンパクト農ライフ塾の受講生は卒業してもなお、仲間との繋がりを維持している。課題のシェアや議論に始まり、作った作物をコミュニティ内で販売するなど、マーケットとしても機能し始めたところだ。4月にプレオープンしたオンラインサロン「NOU ONLINE SALON」では既存のメディアにとどまらず、コミュニティとしての役割が強化される予定だ。コンテンツは井本氏と農家のトークライブ配信や農サークルズと呼ばれるサークル活動、農体験ツアーなど。なかなか旅行や遠出が難しい時期ではあるが、農体験ツアーは現在も可能な範囲で開催しており、カメラを持った農家が現地から中継するオンラインツアーを敢行した実績もある。

井本氏にとって理想形の一つに挙げられるのは、ニューヨーク・マンハッタンから車で1時間ほどのところにあるブルーヒルという農場だ。ロックフェラー財団の敷地を利用した農場で農業体験したあと、農場直結型レストランで食事を楽しむことができる。実業家としても慈善家としても名高いデイビッド・ロックフェラー氏の「持続可能な農業システムを構築したい」という願いを体現した農場の日帰りツアーに、世界中から予約が殺到しているそうだ。

「日本の農業は1人ひとりがコンパクトに、ローカルに活動することで世界から注目されると思うんです。右肩上がりの成長が正しい時代でもないから、価値を理解してくれる人が訪れてくれる場所が増えてほしいですね」

ステイホーム期間を機に、家庭菜園を始めた人も多く、ホームセンターなどでは野菜や果物の苗が売れ行き好調だと言われている。持続可能な農業へのスモールステップが、テクノロジーにより今とても身近なところにあるのかもしれない。

井本喜久(いもと・よしひさ)

広島の限界集落にある米農家出身。東京農大を卒業するも広告業界へ。26歳で起業。コミュニケーションデザイン会社を創業し、様々な企業のブランディングを手がける。2012年に飲食事業も開始。数年後、妻がガンになった事をキッカケに健康的な食に対する探究心が芽生える。2016年新宿駅屋上で都市と地域を繋ぐマルシェを開催し延べ10万人を動員。2017年「世界を農でオモシロくする」をテーマにオンライン農コミュニティThe CAMPusを始動。https://thecampus.jp/

2020年小規模農家の育成に特化した「コンパクト農ライフ塾」を開始。

https://thecampus.jp/compactagri/

著書「ビジネスパーソンの新・兼業農家論(クロスメディアパブリッシング)」

関連気を読む