ヴァージン・ギャラクティックとブルーオリジンの二社による有人飛行が立て続けに成功し、さらに競争の激化が予測される宇宙産業。現在の市場規模は40兆円、2040年には100兆円規模に拡大するとも言われるなかで、躍進を遂げるのが北海道に拠点を置くロケット開発ベンチャー、インターステラテクノロジズ株式会社だ。 2019年に日本の民間ロケットとしては初めて宇宙空間に到達した「MOMO3号機」をはじめ、豊富な打ち上げ実績を誇る同社、今後、宇宙産業の成長に大きく寄与する可能性はかなり濃厚だ。代表取締役を務める稲川貴大氏に同社の独自性や宇宙産業の未来について語ってもらった。

宇宙空間にインターネットの時代がやってくる!

杉原:つい先日も「ねじのロケット」(MOMO7号機)の打上げが成功しましたね。おめでとうございます。世界的な評価や外部からの声はいかがですか?

インターステラテクノロジズ株式会社 代表取締役・稲川貴大氏

稲川:グローバルに見て、アメリカなどはベンチャーがたくさん台頭していますが、日本の民間企業で、宇宙空間に行けるロケットを作れているのは現状、弊社のみです。宇宙政策の担当大臣が視察に来たり、大臣が民間企業も支援すると発言したり、世界に並ぶ企業として見られている実感はありますね。

杉原:ヴァージン・ギャラクティックでリチャード・ブランソン、ブルーオリジンでジェフ・ベゾス、SpaceXではイーロン・マスクが…と宇宙旅行の話題が賑やかですが、それぞれ技術や目的が異なりますよね。御社にはどのような技術、違いがあるか教えていただけますか?

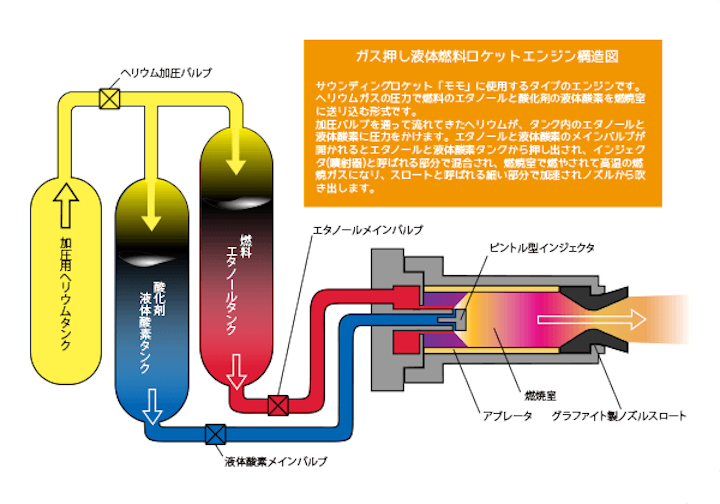

稲川:宇宙輸送、宇宙事業にも色々あって、まず有人か無人か、人を運ぶか物を運ぶか。次に翼がある有翼型かロケット型か、そして推進剤に何を使うかという違いもあります。技術的な最適解をみなが手探りしている状態ですが、弊社は無人のロケット型、そして液体推進剤を使って、1回あたりのコストを下げようとしています。小回りのきくバイク便をイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。

杉原:小型ロケットを安価に開発しようという発想がとても斬新ですよね。これからの小型ロケット市場はどのようなことが期待できるのでしょうか。

稲川:人工衛星は日進月歩で小型化しています。通信機器を宇宙に運んでいるようなものですが、昔はデスクトップサイズだったものが、今はiPhoneのようなハンディサイズになっているんですね。コンピューターもかつては会社に一台だったものが1人一台になり、マルチデバイスに変化していったように、人工衛星も会社に一台みたいになっていくかもしれません。

杉原:世の中的にはどのような変化が起きますか?

稲川:抽象的な言い方をすると「宇宙空間にインターネットの時代が来る」という感じでしょうか。インターネット以前って、会計ソフトを動かすとか、学術的な論文をアップするサーバーだとか真面目な用途でしか考えられてなかったのに、ブロードバンド以降、ECもブログも出てきて、ゲームでお金儲けするとか真面目とは真逆な使い方が大きな市場になったわけですよね。今だと気象予測だとかGPS、安全保障、一番身近な用途だとBS、CS放送くらいですが、神聖な空間だった宇宙がこれから劇的にパーソナルな用途に落とし込まれていくでしょうね。

杉原:一気に市場が何倍にもなるということは、早めに手を打たないとレッドオーシャンになってしまうということですよね。

稲川:おっしゃる通りです。インターネットの比喩を出しましたが、ITで喩えるとロケットはOSの部分、根幹にあたります。たとえばスマホアプリを作っても、AppleやGoogleのようなプラットフォームに使用料として30%取られてしまうように、独占的なロケットが現れて輸送が押さえられてしまうと、その後の発展が難しくなってしまいます。宇宙に行かないことには何も始まりませんから、まずは根幹(ロケット)を押さえることに注力したほうが良いと思っています。

“牛”がロケット燃料に!?

目指すは燃料の地産地消

杉原:卵が先か、ニワトリが先かじゃなくて、明確に卵が先ってことですよね。僕は以前、インターステラテクノロジズさんの現場やファクトリーを拝見しましたが、エンジニアが60名弱というのに驚きました。モノ作りやエンジニアリングをやっている人間からしたら信じられない人数ですが、なぜこんな少数精鋭が実現できるんでしょうか。

稲川:自動車業界など他業種から転職してきた人は驚きますよね。ロケットは産業としては若いけど、重要性は周知されている分、優秀な技術者が集まってきます。あとは僕自身も技術者というのは大きいかもしれません。制御や誘導、オートパイロットのアルゴリズムやロケットのシステム設計など、自分が関わることで、効率的な開発ができているのだと思います。

杉原:もっとメディアは御社に注目すべきですよ! 燃料に液化メタンを使っているというのは独自性が強いようですね。

稲川:MOMOはエタノールと液体酸素、ZEROではメタンと液体酸素を使っています。

コストパフォーマンスのよいロケットを作ろうとすると炭化水素系を選ぶのが今は主流なんです。グローバルではスタンダードなんですが、国内で炭化水素系の開発集団は弊社だけですね。あとはパーツ数や複雑さ、工数を下げることにも注力しています。ピントル型インジェクターという(ロケットエンジン)燃料の装置も弊社は5から7パーツくらいで作っています。たとえば車のインジェクターだと非常に部品が複雑で、何百もあるパーツを溶接する工程が必要なんです。(価格が)高くなるわけですよね。

杉原:液化メタンの作り方もSDGs的文脈に沿っていると感じましたが詳しく教えていただけますか。

稲川:ずばり、ロケット燃料の地産地消をやりたいと考えています。私たちの拠点となっている北海道の十勝地方はとにかく牛が多くて、10数万頭いると言われていて、その牛の糞尿やげっぷからはメタンガスが出ています。そのまま外に出すと悪臭や環境汚染の問題になるし、処理費用もかかるのですが、機械で発酵させ、バイオガスにして精製したものを液化すると、家の暖房器具の燃料やロケットの燃料にもなるし、密閉して発酵すれば肥料にもなります。

杉原:石油の精製みたいですね。ポリエチレンができるみたいな。

稲川:人工光合成みたいな感じですね。カーボンフリーで一次産業と最先端産業のコラボレートにもなりますし、産業ガスや医療ガスを提供するエア・ウォーター北海道と組んでこれから実証実験を行う予定です。

宇宙版シリコンバレーを目指して

杉原:また、北海道スペースポートという宇宙港が近くにあり、自社の専用ロケット射場を持っていることも優位性の1つですよね。

2021年4月に本格稼働した、アジア初の民間にひらかれた宇宙港「北海道スペースポート」

稲川:世界中でアクティブに動いている射場って20数か所しかないんです。宇宙空間に行くために地球の自転をうまく使おうと思うと、自転する方向、つまり東に打ち上げる必要があります。大都市の上を飛ばすわけにはいかないので、海か砂漠の真ん中に向かってと考えると世界中でも(射場が)限られてしまうんです。

アメリカではフロリダやカリフォルニア、アラスカなどにありますが、東に打ち上げられないヨーロッパにはありません。フランスは、実はロケット大国なのですが国内では打ち上げられませんから、フランス領であるギアナ、つまり南米に持っていくんです。

杉原:そのコストの方が大きそうです。しかも射場とファクトリーがこんなに近いなんて御社くらいしかないんじゃないですか?

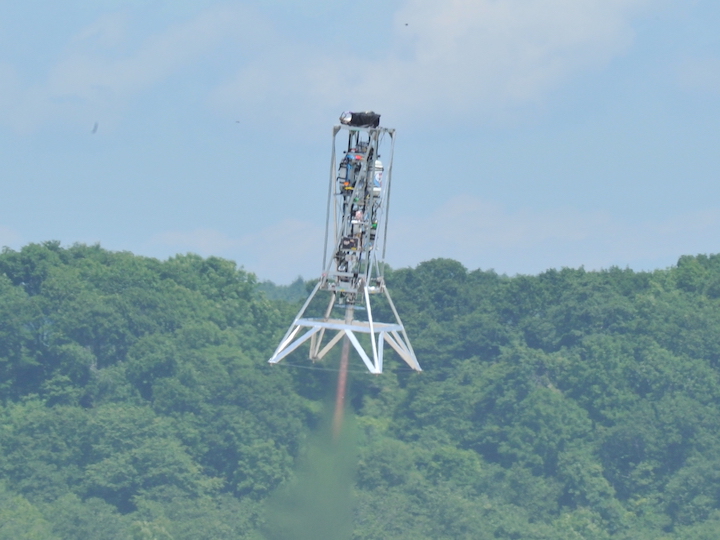

稲川:うちくらいだと思いますよ。大陸横断とか太平洋を渡らなきゃいけないなんて、考えなくていいですからね。車で10分くらいの距離です。観測ロケットMOMOを打上げているLaunch Complex-0は、弊社の専用射場として使わせていただいています。2023年に完成予定の人工衛星ロケット射場Launch Complex-1は、公共の射場ですが、そこでZEROも打上げ予定です。その後もどんどん射場が拡張されている計画で、宇宙旅行のためのスペースプレーンのための滑走路も整備するので、北海道から宇宙旅行ができる時代がやってくるんですよ!

杉原:これを聞いてワクワクしない人なんているの?って思いますね。非常に興味があるのですが、個人的に関われるような施策は何かありますか?

稲川:大樹町は地理的なポテンシャルもありますし、宇宙関連の実験や取り組みを様々行っていることから、この春に北海道スペースポートを本格稼働させて、SPACE COTANという民間の事業会社もつくりました。インターステラテクノロジズも出資しています。北海道スペースポートを起点として航空宇宙関連企業が集積する宇宙版シリコンバレーを目指して、宇宙のまちづくり推進事業が進行しています。人工衛星ロケット射場やスペースプレーンのための滑走路を延伸、新設する計画です。

ロケット射場等の整備資金として合計50億円が必要ですが、その半分は地方創生交付金で、残りを企業版と個人版のふるさと納税、通常の寄附なども活用して集めています。ここまで規模が大きいプログラムは日本国内でもなかなかないですし、みんなの力で宇宙港をつくって宇宙産業を盛り上げる、かなりユニークな取り組みですよ。

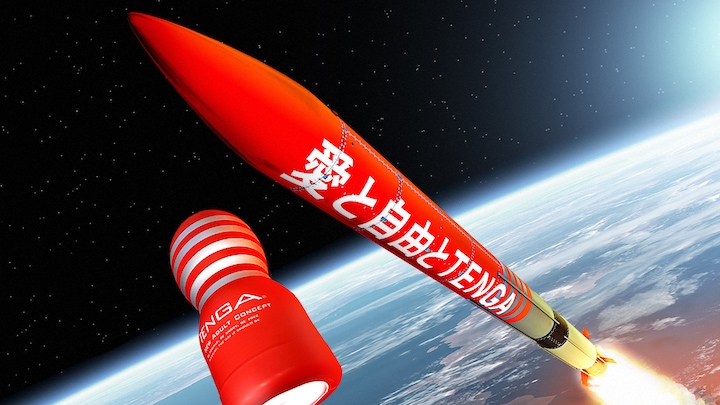

杉原:絶対個人でふるさと納税します! またロケットって機体に国旗やロゴなどを配したものが主ですが、御社のロケットはまた独自色がありますよね。

稲川:はい、広告枠として販売しています。サイバー空間が真面目なものからふざけたものになったように、ロケットや宇宙空間も気軽かつ色んな人が関わっている状態にしたいと思っていたので、ロケットをラッピング広告として宣伝媒体として使っていただいているんです。初号機はDMM社、先日打ち上げたロケットは大阪にあるねじの専門商社、そして直近はTENGAとの協同プロジェクトです。

杉原:本当にこれからが楽しみです。これから市場もどんどん熟成されていくでしょうし、覇権争いも激化していくんでしょうね。インターステラテクノロジズの更なる活躍に期待しています!

稲川貴大(いながわ・たかひろ)

インターステラテクノロジズ株式会社 代表取締役社長。

1987年生まれ。東京工業大学大学院機械物理工学専攻修了。学生時代には人力飛行機やハイブリッドロケットの設計・製造を行なう。修士卒業後、インターステラテクノロジズへ入社、 2014年より現職。経営と同時に技術者としてロケット開発のシステム設計、軌道計算、制御系設計なども行なう。「誰もが宇宙に手が届く未来を」実現するために小型ロケットの開発を実行。日本においては民間企業開発として初めての宇宙へ到達する観測ロケットMOMOの打上げを行った。また、同時に超小型衛星用ロケットZEROの開発を行なっている。