人手不足に悩む農業。動物相手の酪農同様に生きた作物が相手のため、収穫時期には休みなく働く人たちも多い。そんななか、心強い助っ人が誕生した。それが、動画で紹介されている自動収穫ロボットだ。若手エンジニアらが開発を手掛ける新たなロボットが、日本の農業を救おうとしている。

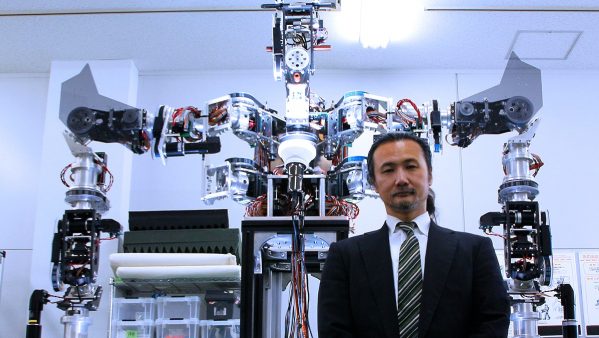

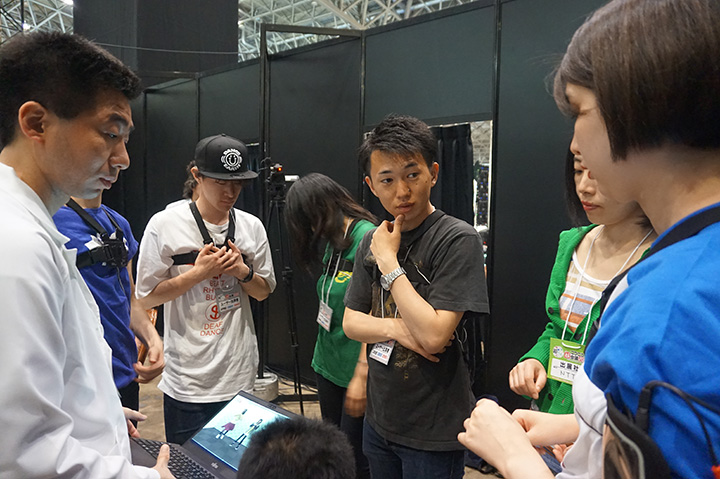

鎌倉市に本社を置くinaho株式会社。同社が開発を手掛けているのが「自動野菜収穫ロボット」というもの。野菜の収穫は、収穫に適した時期かどうかを見極めながら傷をつけずに作物を採る必要がるため、実用化にまでこぎつけたものは少ない。今回開発されたのはロボットアームと人工知能を掛け合わせたもの。収穫時期を迎えているかどうかを判断するのにはAIによる画像認識診断を活用、ロボットアームとの組み合わせで収穫を可能にした。掴む幅は収穫対象に合わせてセンチメートル単位で設定が可能という。今のところの収穫対象はアスパラガスやキュウリなど。すいすいとアスパラガスを収穫する様子は見ていて気持ちがいいほどだ。

農家への導入方法もとてもユニーク。従来の農業機械は高額のものが多かった。例えば、車のように人間が乗り込んで操作する田植機を見てみると、安いモデルでも40万円近くする。後継者のいない農家の場合、機械が古くなったとしても跡取りがいないのではと、買い替えを躊躇しがちに。機械が使えなくなれば管理できる範囲が狭まるため、農地が減るという現象も起きていた。そこで同社が提案しているのはリース。しかも、月額制のリースと違い、リース料は収穫高に応じて料金が決まるというもの。農家としては初期投資やメンテナンス費用といった負担が少なくなるだけでなく、効率よく収穫作業ができる。収穫の最盛期には、その時期だけアルバイトを増やして時給で支払う農家もあるのだが、収穫が早朝でなければならない作物もあったり、アルバイト人材も高齢化しているため、アルバイトの確保もままならないという地域もある。「自動収穫ロボット」は2時間の充電で6時間連続稼働が可能な上に、ロボットなので早朝や夜間など、時間に関係なく働いてくれる。

同じ姿勢が長く続く収穫の作業は高齢の農業従事者にはとくにきつい作業なのだが、「自動野菜収穫ロボット」を使えば、より長く農業を続けることもできるだろう。“人がやらなくて良いことはテクノロジーで やりたいことができる時間を作る 農業の未来を変える”を掲げる同社。日本の農業の新しい形が生まれようとしている。

[TOP動画引用元:https://www.youtube.com/watch?v=ci4n_uRgSA0]