JETROが出展支援する、世界最大のテクノロジー見本市「CES」に参加した注目企業に本誌編集長・杉原行里が訪問。先日、ARグラスの分野で7億円もの資金調達を達成したCellid株式会社(セリッド)は、世界マーケットに進出する日本発のベンチャー。ARグラスは、我々の生活に何をもたらすのか。セリッドのCEO・白神 賢氏にお話を伺った。

光学のテクノロジーは日本が世界一

杉原:まずは、JETROが支援するCESに出展された狙いを教えてください。

白神:我々はARグラスを開発しているスマホメーカーやビッグテック、テックベンチャーの企業に対してBtoBのビジネスを行っています。もちろん、日本の市場もありますが、欧米、中国、韓国がメインのマーケットになります。そのような企業に効率的にアクセスするためにCESに出展し、開催期間中は会議室を押さえて、CESに来場した企業と1on1で商談をしていました。もちろん、ウォークインでブースに来訪いただき、我々の製品を知らなかった企業への訴求も目的としていましたが、既にコンタクトのあった企業数十社と事前にアポイントを取り、デモを披露し、商談をするということをメインの目的としていました。

杉原:やはり欧米、中国、韓国はこの分野に注目していますよね。ARグラスや、その周辺の技術に携わる御社の創業の背景などをお聞かせください。

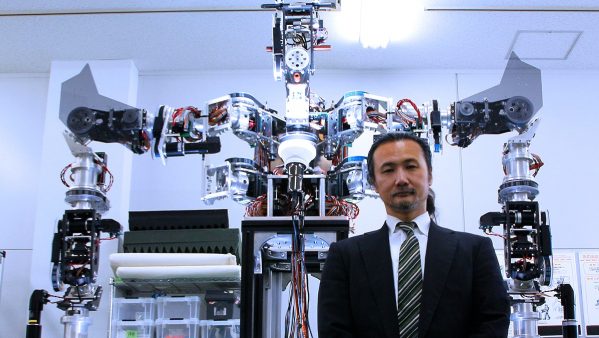

白神:会社設立は2016年で、空間認識エンジンとARグラス用ディスプレイを販売しています。人工知能の一種であるSLAMとナノテクに強みをもっているベンチャーです。AR用のグラスにナノテクを使用しています。それらの技術をARグラスのメーカーに提供しています。

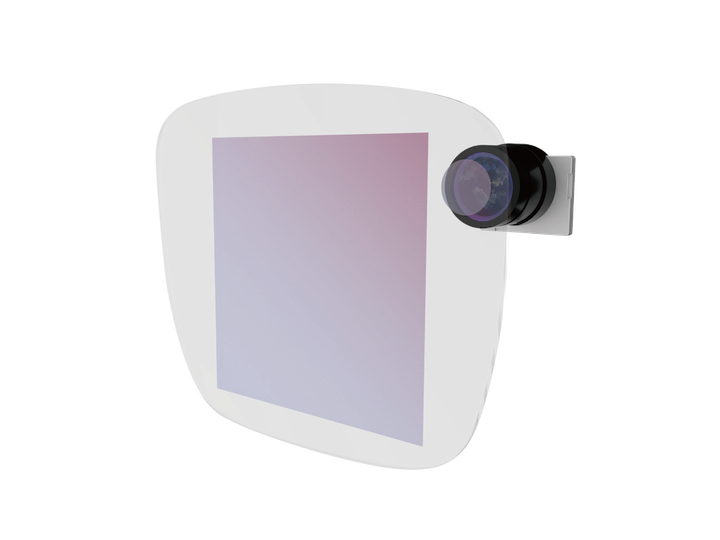

Cellidが開発したFOV60度のディスプレイ・モジュールである 「Cellid Waveguide 60」

白神:私はずっと素粒子の分野で研究者をしていて、コンピュータで大量のデータを一気に計算して非常に小さい確率で起こる事象を再現する実験をしていました。その技術を、社会実装したいと思ったのが創業のきっかけです。コンピュータの始まりはメインフレームで、パーソナルコンピュータになって誰でも1人1台所持できるようになり、さらにモバイルになって持ち運べるようにもなり、今度はそれがグラスに変換されようとしています。ARグラスの市場を調べたら、グラスに必要なオプティクス(光学)は日本が世界でナンバーワンだとわかりました。そこで、日本でチームアップをすると、実は世界に向けていい製品を発表できるのではないかと思いました。

杉原:例えばARグラスができた時に、世の中はどう変わっていくのでしょうか。『ドラゴンボール』のスカウターのようなものを想像する方が多いと思いますが。

白神:『ドラゴンボール』のスカウターよりは『アイアンマン』の眼鏡のように、コンピュータのサポートを常に得るイメージをしています。スマホは非常に便利ですが、画面に限界があり、常にのぞきこまなくてはいけません。しかし、ARグラスでは、例えばドライブをしている時、作業をしている時、ディスプレイを見るまでもない時にでもコンピュータのサポートが得られるようになります。すべての体験は3Dになり、想像できないようなアプリケーションがどんどん出てきます。スマホメーカーをはじめとしたビッグメーカーがARの分野に参入してきており、彼らの力の入れ具合を考えると、マーケットの立ち上がりをリアルに感じています。今、ARグラスの出荷台数は、スマホで言うと2000年代のBlackBerryの時代です。あと数年すると、スマホが爆発的に普及したのと同じように、「これだけ便利だから着けざるを得ない」という時代がくると考えています。

杉原:そのARグラスは10万円、20万円くらいのレベルですか? それとも100万、200万くらいのコストですか?

白神:もちろんコンシューマー市場を狙っているので、10万円前後になると我々は考えていますし、多くのメーカーもそのように考えています。

杉原:携帯電話は通話料金が高額なので、かつては1円ピッチのように機器自体を安くして、そのあとの契約料や通話料で徴収するサブスクモデルを導入していました。ARグラスも同じような形で市場を作るのでしょうか?

白神:マーケットの勃興期はそのような販売手法も考えられます。一方で、製品自体に魅力があり、所有したいと思えるようなデザインでリーズナブルな価格で提供できれば、よりシンプルな販売手法も考えられます。

このようなデザインの場合、無理に売るのではなくて、商品自体がヒットすることを目指せますし、各社、ユーザーに自然に受け入れられるデザインを採用しようとしています。

群雄割拠の中、7億円の資金調達を達成

杉原:御社は昨年7億円の調達額を達成しました。ARやVRの世界は群雄割拠だと思うのですが、その中できちんと資金調達できた強みはなんでしょうか。

白神:ウェイブガイド方式といわれるナノテクを用いた薄型のディスプレイが出始めて、現在はこの方式が標準になり始めています。ARを実現するためにはシースルーでなくてはいけませんが、シースルーディスプレイを実現する上で、プリズム方式、バードパス方式、ウェイブガイド方式の3つの方式があります。いま一番注目されているのがウェイブガイド方式です。眼鏡のテンプルの中にプロジェクタを配置して、眼鏡レンズの端から光を入射し、端から入射した光を、光ファイバーと同様の全反射の原理を用いて瞳にガイドします。これが薄くできるポイントで、当社もウェイブガイド方式を採用しています。ウェイブガイド方式を設計できる会社は弊社以外に数社ありますが、その中で当社の特徴は視野角が60度あることです。これは世界最大で、かつ画質もよくてエネルギー効率が高いというのが強みです。

杉原:御社が掲げられているビジネススキームやプラットフォームを活用して、中小企業やスタートアップなどが参入するとしたら、やはり一番はアプリケーション開発でしょうか?

白神:そうですね。答えになっていないかもしれませんが、スマホと同じようなマーケットになると考えています。スマホは数十社、ないしは数社が世界市場の9割を占めている状態です。ARグラスも、世界のメーカーたちがほぼ数社で独占するマーケットになると予想します。我々は今世界の主要な企業をリストアップして、それらの企業に対して集中的にマーケティングを行っています。彼らに当社の製品を採用してもらってシェアをどんどん取っていくというのが戦略です。ですので、スマホメーカーが当社のディスプレイを採用したARグラスを商品化し、そこにアプリケーションが乗せられていくというのが起こりうる流れだと考えています。

ARグラスから拡がる新しいビジネスモデル

杉原:例えば、僕はiTunesがあるからアップルは成長したと思っているんですね。iTunesを使いたいからMacから逃れられないというか、ゼロベースでほかのOSを入れるのは大変、ということになる。御社が掲げているプラットフォームに、今後どのようなアプリケーションが期待されますか?

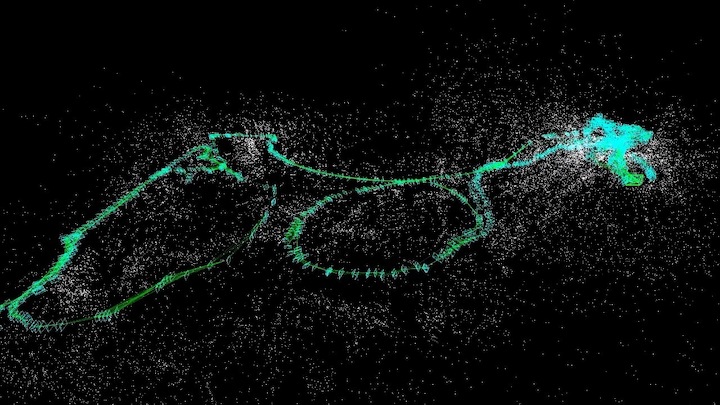

白神:当社が提供するSLAM(自己位置推定と環境地図作成を同時に行う技術のこと)は、空間を認識しつつ、空間のデータをデータベースとして保存します。当社のSLAMが使われれば使われるほど、データを溜めることができ、最終的には、世界中のどこからでも、ストックされたデータにアクセスができて、その個人に最適化された情報が提供できるようになります。このデータベース自体がiTunesのようなプラットフォームに相当すると考えています。

杉原:利用者側もインセンティブがもらえるようになれば、どんどんARグラスを着けて歩くかもしれません。それは御社にとって何百倍何千倍の価値にできるわけだから、そういうのがあったら面白いなと考えながら、今お聞きしていました。

白神:例えば、あるエリアに入るとユーザーの好きなキャラクターが出てきて、そのキャラクターについていくと、いつの間にかお店に誘導されている、などが考えられます。そうすると、そのキャラクターを出すための広告市場が存在することになります。空間データをキーにしながら、様々なサービスやビジネスモデルが出てくるのではないかと我々は考えています。

杉原:すごく面白いですね。もうひとつ、日本はこれまでモノづくりに強みがあったのに、今、世界ランキングでもふるいません。今回の技術は日本がもう一度返り咲くチャンスなのでしょうか。どのように考えていますか?

白神:残念ながら、日本でARグラスの最終製品を出そうとしている企業は多くありません。ただし、先ほど申し上げたように、ARグラスに使われているナノテクや素材、オプティクスの分野では、日本が非常に強く、大きなプレゼンスを発揮しています。実際に海外からもそのように認識されていて、我々のような後発のオプティクス分野のベンチャーが出てきたことに関しても、「やはり」という市場の評価が多いです。当社は、以前は日本の光学メーカーで働いていて、“強い日本”の時代を知っている、非常に技術のあるエンジニアの方々に参画いただいています。今後もそういった採用を進めて、世界のマーケットを攻めていきますので、モノづくりに強い、熱い方々にぜひご参加いただきたいなと考えています。

杉原:楽しみですね。ぜひ、世界のマーケットで勝ってください。

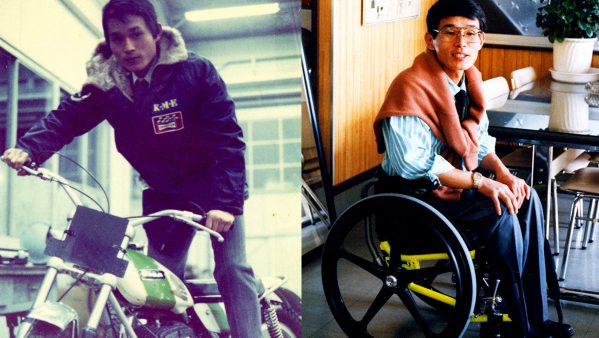

白神 賢(しらが・さとし)

早稲田大学院物理学修士課程修了/素粒子物理学専攻 欧州原子核研究機構(CERN)、米国フェルミラボ(Fermilab)、イタリア原子核研究所(INFN) にて研究を行う。 修了後、Cellidを創業。

関連記事を読む

それは、CHIMERA GAMESが始まったきっかけとはまた違うロジカルで進行している企画でして。今の子供達が置かれている環境って、遊び道具一つとってもクリエイティブ能力が必要ない物ばかりじゃないですか。ゲームにしても、ルールとパターンの中で進んでいくから、与えられた情報をどれだけ飲み込むかってだけなんですよ。

それは、CHIMERA GAMESが始まったきっかけとはまた違うロジカルで進行している企画でして。今の子供達が置かれている環境って、遊び道具一つとってもクリエイティブ能力が必要ない物ばかりじゃないですか。ゲームにしても、ルールとパターンの中で進んでいくから、与えられた情報をどれだけ飲み込むかってだけなんですよ。