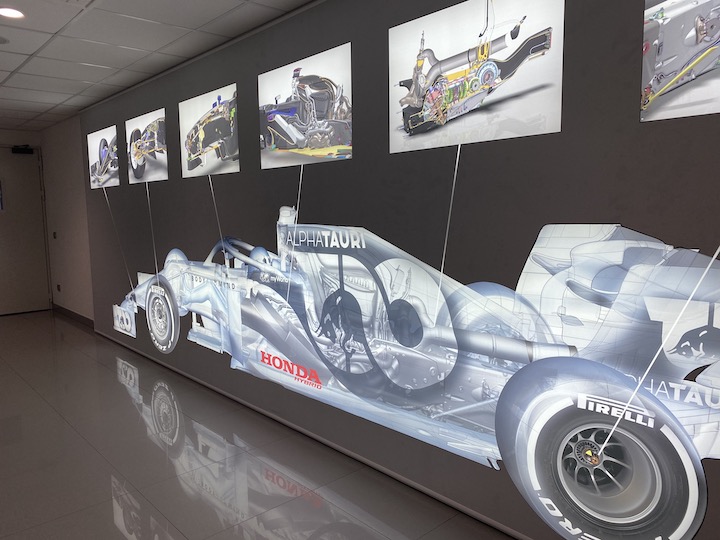

2020年F1第8戦となったイタリアGP、株式会社RDSもパートナーシップを結ぶスクーデリア・アルファタウリ・ホンダが予想を超えるパフォーマンスを魅せ、見事優勝を飾った。同チームのF1優勝はこれが初。Hondaのパワーユニットを搭載したマシンということもあり、国内メディアでも大きく取り上げられたのだが、このチームを支える日本人はHondaだけではない。本拠地イタリアで暮らし、スポンサーキーアカウントマネージャーとしてチームを支える本村由希さんもそのひとりだ。8月某日、モータースポーツが生み出すレガシーとは何かについて、編集長杉原行里が対談を行なった。

杉原:今日は大好きなF1について、お話しできるので、とても楽しみにしていました。ところで、本村さんはいつからスクーデリア・アルファタウリ・ホンダ(以下アルファタウリ・ホンダ)に入られたのですか?

本村:2019年の夏ですから、ちょうど1年になりました。スポンサーキーアカウントマネージャーとして、主に、車体を含めてのスポンサー企業との連携などのマネージメントに従事しています。アルファタウリ・ホンダはHondaさんがエンジンサプライヤーだったので、現地で架け橋となるような日本人スタッフを探していて、ちょうど私の経験とスキルが合致し、お世話になることになりました。その前は、リヴァプールや、マンチェスター・ユナイテッドなど、イギリスのプロサッカーチームでスポンサー関係の仕事をしていました。当時はスポンサーのケアというよりは、新しいスポンサーを探すスポンサーセールスがメインでしたが。

杉原:それは、今のお仕事とは少し違うということですか?

本村:そうですね、今はスポンサーさんが獲得した権利を使ってどうやってアクティベーションしているかということをモニタリングしたり、アドバイスしたりしています。

杉原:サッカーチームの時にされていたような新規でスポンサーを獲得する仕事というのは、人数的には結構いるのでしょうか?

本村:はい、いますよ。

杉原:それは、6大陸またがっているのですか?

本村:いいえ。リヴァプールのオペレーションは全部イギリスでした。親会社がフェンウェイスポーツというアメリカの会社でしたから、アメリカのビジネスは彼らに任せていることが多かったです。フェンウェイスポーツはボストンレッドソックスやナスカーなど、プロバスケットボールのスポーツマーケティング、スポースビジネスを行うプロフェッショナルです。だから、アメリカに関しては彼らに任せていたのだと思います。

マネージメントから見た

サッカーとF1ビジネスの違い

杉原:へぇ~。サッカーからF1にこられたと。1年携わってみてビジネス的に見たときに、F1とサッカーの違いなど、感じられることはありますか?

本村:F1はかなり面白いです。ビジネスのお金の回り方というか、エコシステムに違いがあるなと。サッカーはスタジアムがあるので、そこでいろいろなお金の回し方をする、つまり、自前でビジネスができます。これに対し、F1はそうした箱を持っているわけではなく、自分たちがぐるぐると世界のサーキットを回るじゃないですか。そこの違いが大きいと感じます。

杉原:サッカーとF1では権利関係の属している部分が違うということでしょうか?

本村:F1自体がいろいろな権利を持っているので、少し自由さに欠けるという部分はあるのですが、その分、私たちがいわば〝サーカス団〟のように世界をぐるぐると回るので、各国でチーム自体のブランディング効果が見込めます。ものすごくグローバルなスポーツだと思います。

杉原:大衆スポーツとしてのサッカーと比べて、華やかな社交場の雰囲気も持ち併すスポーツみたいな印象はあると同時に、熱烈なファンが多いですよね。小さい頃から僕もそのひとりなわけですが、そもそも、ファッションブランドであるアルファタウリがF1に参戦する理由はどこにあるのでしょうか。

本村:突き詰めるとレッドブルなんです。ご存じの通り、アルファタウリはレッドブルが展開するアパレルブランドなので。アルファタウリ・ホンダは前身のスクーデリア・トロ・ロッソから今年名前を改称しました。レッドブルはアルファタウリ・ホンダの他にレッドブル・レーシングを持っていますが、アルファタウリ・ホンダ(旧トロ・ロッソ)はセカンドチームとしてはじまったチームですから、スポーツをプラットフォームとしていかにあの青い缶を宣伝するか、アルファタウリの知名度を上げるかが狙いです。F1以外のエクストリームスポーツにもレッドブルは参戦していますが、いずれも目的は同じです。

杉原:ちょっと斜めな言い方になりますが、そこは別にF1じゃなくてもいいわけじゃないですか。F1には破格の開発費や運営費が必要で、もしかしたらそのままそれを広告費に充てた方が宣伝効果的には上がるかもしれない。宣伝というだけでは、F1に魅力を感じにくいと思うのですが。

本村:そこはやはり、レッドブルの創設者であるマシテッツ氏のこだわりもあるのでしょうね。彼はモータースポーツも飛行機も好きですから。そして、なんというか、王道を行かずにニッチなところにいく傾向もありますよね。

アルファタウリ・ホンダとRDSの共通点

F1が向かうべき道は内ではなく外

杉原:僕はアルファタウリのファクトリーに伺って、イタリア人のイメージが変わりましたよ。個人的に、正直なところ陽気で、暖かい気候と重なってすごくのんびりした地域性のある人たちという印象を持っていたのですが(笑)、アルファタウリのファクトリーは想像とは全く違っていた。僕が今まで見たどこのファクトリーの中でも群を抜いて綺麗でカッコよかった。タトゥーの入ったゴリゴリのお兄さんたちがものすごく真面目に緻密な作業をしている姿を見て、クラフトマンシップに感銘を受けました。

本村:そうなんです。イタリア人って実はすごく細かいんですよ。細かい上にきれい好き。あとはやっぱり職人気質で、私は日本人と似ていると思っています。こだわりの強い方も多いですし。

杉原:僕たちRDSがアルファタウリ・ホンダのオフィシャルパートナーとして契約を結んでいるなかで、僕は相乗効果というものに期待をしていかないといけないと思っています。アルファタウリ・ホンダとして、僕らRDSに期待してくれていることってありますか?

本村:私が一度工場に行かせていただいてからずっと思っていたのは、工程やバックグラウンドが似ているなということです。似ていませんか?私たちって。

杉原:それは凄く思いますね。

本村:製品生産をするプロセスもそうですし、マシンに乗るパラリンピアンの方たちと綿密に話し合って、本当にフィットするものを作り出す。その工程はF1とすごく似ているなと感じました。F1のマシンとドライバーの関係と同じですよね。アスリート本人の力による部分ももちろんありますが、好成績を残すためにはマシンに頼る部分も大きい。何年もかけてそのドライバーだけにフィットするマシンを作り上げていくという、本当に長くて複雑な工程を経て、それを成し遂げていく。

杉原:そうそう、似ていますよね。僕たちがアルファタウリ・ホンダと一緒に作りたい未来は、パーソナルモビリティーの部分です。例えば、僕らがつくる車いすもそう。僕は小さい頃からモータースポーツが好きで、自分でもレーシングカートのハンドルを握っていた。幼い頃から言われてきたことは「速いものはかっこいい、かっこいいものは速い」だったんです。そのうちに、タイヤがついているものはカッコイイと思うようになる。ところが、車いすって、タイヤがついているのにあんまりかっこよくないじゃないですか。最近徐々にカッコイイものも出てきていますけれど、僕は車いすを足の悪い人のためという狭い枠から外していきたいなと。世の中のマインドを変えて、オープンマインドにすることで、レースとの親和性みたいなものが生まれてきたらいいなと思っているんです。

本村:私もずっと考えていることは、F1の技術を落とし込む “その先” なんです。日本は高齢化社会と言われていますが、実はイタリアも高齢化社会を迎えています。高齢化率は日本が1位でイタリアが2位。ですから、F1の技術と医療で結びつけられるものがあるのではないかと。

杉原:それができたら面白いですね!

本村:私がコマーシャルサイドで見ている限り、その親和性はモータースポーツの中ではなくて、社会福祉だったり、環境問題にリンクする──つまり、内ではなく外に向かっていくというのがF1自体が今後向かうべき方向なのではないかと思っています。

杉原:ここですよね。今回のアルファタウリ・ホンダとRDSのパートナー契約に意義を持たせて、アクティベーションさせていきたいですよね。凄いワクワクしてます。

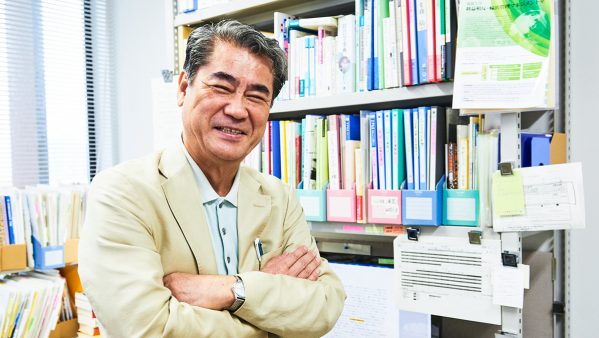

本村由希(もとむら・ゆき)

イングランドプレミアリーグのサッカークラブでの勤務を経て、2019年よりスクーデリア・アルファタウリ・ホンダでスポンサーキーアカウントマネージャーとして全レースに帯同。各スポンサーの獲得権利のモニターや管理、現地広告代理店とスポンサーの調整から、新規スポンサーの開拓などを担当している。