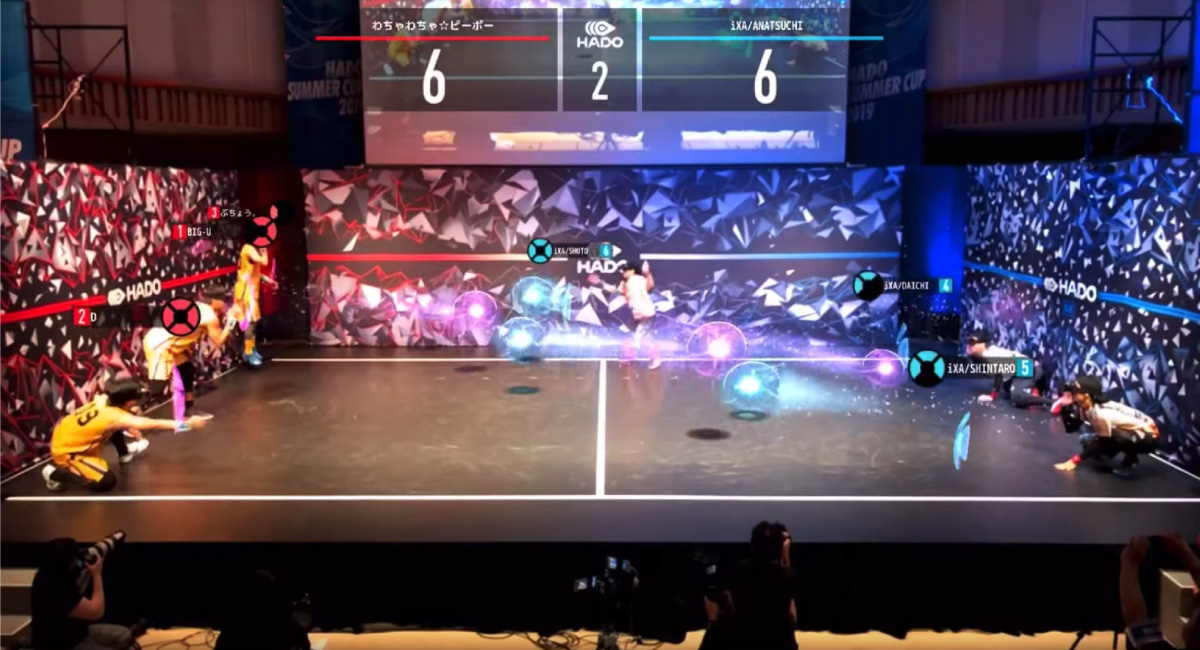

AR(拡張現実)技術とウエラブル端末を使い、新たなスポーツ「HADO」を誕生させ、新ジャンルの“テクノスポーツ”という市場を生み出した株式会社meleap CEO福田浩士氏。「テクノスポーツで1億円プレイヤーを誕生させたい」と意気込む同氏。対談後編は、スポーツとテクノロジーの融合によって広がるテクノスポーツの未来とHADOから展開される観戦ビジネスについて、HERO X 編集長・杉原行里がお話を伺った。

杉原:福田さんはテクノスポーツをこれからどのように拡大していこうとお考えですか?

福田:スポーツはもともと市場としても大きいですよね。サッカー、野球、テニスという昔からの伝統的なスポーツもありますが、その後、F1やバイクレースなどもスポーツの仲間入りを果たしています。F1などを“モータースポーツ”、サッカーやテニスなど伝統的なスポーツを“アナログスポーツ”としたとき、次世代の新ジャンルスポーツ市場が生まれてくると考えて、そこを「テクノスポーツ」と位置付けたいと。「HADO」は、“アナログスポーツ” “モータースポーツ”に次ぐ大きい枠組みの“テクノスポーツ”という市場の中で、代表競技となるスポーツとして、自分たちが創っていくんだという思いでやっています。スポーツって投資すればするほど伸びるものですよね。10億円投資すれば10億円分の伸びをするし、1兆円投資すれば1兆円分の伸びをする。それならば、大きく資金調達をして事業に投資するしかないなと。

杉原:なるほど。今から市場を創り上げていくということですから、かなりのブルーオーシャンですよね。僕がいいなと思ったのは、5試合勝てば1000万円という「HADO BEAST COLOSSEUM」なんです。投資すればするほど成長曲線を示してくれるっていうのを地でいっているなと。やっぱり1000万円って大きいですよね。そうなると、プレイヤーのクオリティーも上がって担保されるし、そこに辿りつくまでのストーリーもおもしろくなる。1000万円がもしかしたら、来年には1億円になっているかもしれないですよね。

福田:そうですね。やっぱりプレイヤーが年収1億円稼げるスポーツに育てていかなければいけないと思っていて、2021年からはテクノスポーツの競技でプロリーグを展開したいと考えているんです。テクノスポーツでもプロになれば1億円稼げるんだっていう夢をみてもらいたい。人生をかけたピリピリ感とか、スポーツでしか味わえないような勝負の瞬間を感じて欲しいんですよね。

杉原:素晴らしい考えだと思います。マイナースポーツって、結局どれだけ極めても生きていけないから、いつまでもマイナースポーツという枠から抜け出せない。パラリンピックにもそういう一面があるなと思っていて、やっぱり1億、2億稼げるプレイヤーが出てこないと、そこに夢が生まれない。サッカーとかF1みたいな大きな枠組みにはなりにくいような気がしているんです。だから、福田さんが考えられているような、テクノスポーツ「HADO」から1000万とか1億とか、それを踏まえた上でのロードマップが出来ているというのは本当におもしろいなと思います。僕も出たいです(笑)。

「HADO」が目指す5年後の未来

杉原:「HADO」が目指している5年後の未来について聞かせてください。

福田:直近の5年間で「HADO」を観戦ビジネスとして広めていきたいと思っています。スポーツを日常的に観戦している人ってまだまだ少ないと思っていて、もっと熱狂できる応援の対象があれば、日々の生活がおもしろくなるんじゃないかなって。ネットが普及し、居住場所にしばられないコミュニティ、コミュニケーションが生まれている一方で、地域性というものがどんどん薄れてきているように感じています。そうなると、スポーツマーケティングを考える上で、なるベく接点を増やしたきっかけづくりをしていくことが大切なのかなと思っています。ワールドカップやオリンピックって4年に1度ですけど、間違いないく日本全体が盛り上がりますよね。全くルールを知らないような競技ですらハラハラドキドキしながら観るし、それがもっと日常になれば人生楽しいだろうな、知らないなんてもったいないなって。今、僕がスポーツで創っていこうと思っている価値はそこにあります。

杉原:福田さんが考えている新しい観戦の仕方というのは、スポーツを日常の中にどのように溶け込ませていくかに集約されるのでしょうか?

福田:そうですね。シンプルに自分事になるかどうかということなんですよね。例えばオリンピックで考えたら、日本人として日本が負けることはプライドが許さないとか、自分のアイデンティティがそもそも日本人だからどうしても日本を応援したくなるとかっていうように、自分事にしていかないといけないんじゃないかと。それを仕組みとしてもっともっと盛り上げていけたらなと思います。

杉原:先日、我々も記者発表をしたのですが、その時のテーマが「自分事」だったんですよね。例えばF1で世界最速を目指しながら最高峰の舞台で培ってきた技術が、実は知らない間に日常に溶け込んでいる。例えばパドルシフトができたことで、脚の悪い人が手で運転できるようになったり。パラリンピックも少し見方を変えるだけでおもしろくて、ここで僕らRDSのセンシング技術が自分の周りにいる人たちの生活を少しでも変える可能性があるんだという見方をすると、自分事になるし、より強いアイデンティティになる。

スポーツを自分事として観戦するという新しい仕組み

福田:新しい観戦ビジネスを目指して僕たちが創っているのは、観客がプレイヤーの一員としてゲームに参加するという仕組みです。あくまでフィールド上にいるのは代表のプレイヤーなんですけど、それを観ている観客もプレイヤーにして、1000人対1000人の闘いにしてしまう。そうなれば、2000人の観客のすべてが自分事として観戦できるようになるんじゃないかなと。

杉原:おもしろい! それって観戦しながら参加できるということですよね。僕もサッカーを観に行ったりするんですけど、あれって観戦しに行っているというよりは、熱い声援を届けに行っているんだと思うんです。観戦だけしたいならテレビの方が断然観やすいですもんね(笑)。結局、その空間にいるからこそ感じられる臨場感を味わうための権利を手に入れたいのだと思います。近い将来「HADO」も現場で観戦した方がより自分事として体感できるようになるということですよね。この仕組みはどのあたりまで出来てきているのでしょうか?

福田:今年の年末にリリースする予定です。

杉原:もうすぐですね。楽しみにしています!

福田浩士(ふくだ・ひろし)

1986年新潟県生まれ。明治大学工学部卒業後、東京大学大学院を修了。2012年に株式会社リクルートに就職。退職後、2014年1月に株式会社meleapを設立。CCOの本木卓磨らと共にAR(拡張現実)技術とウエラブル端末を用いたテクノスポーツ「HADO」を開発、レジャー施設やイベントなどでサービスを展開している。