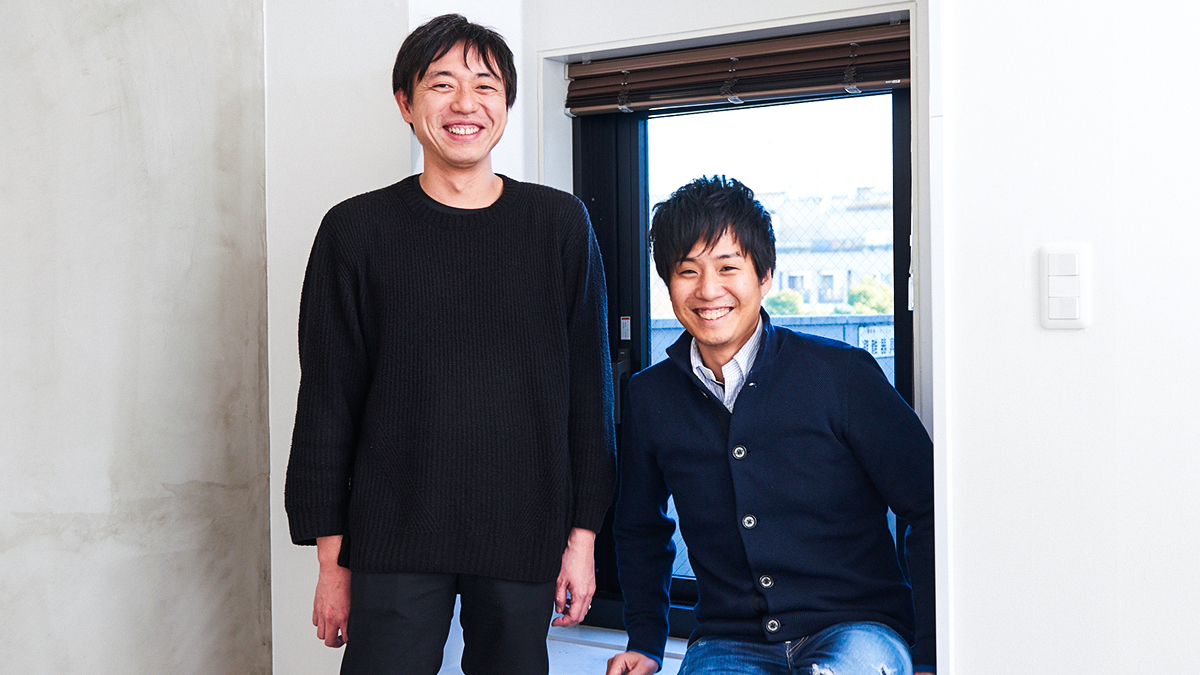

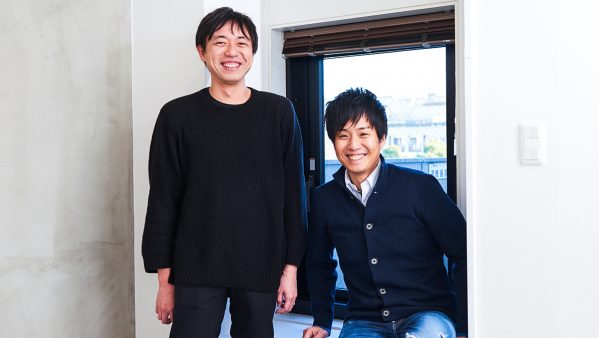

Webメディアから飛び出して、ラジオやリアルな展開を進める「HERO X」。この度、さまざまな広告やプロジェクトをプロデュースする株式会社マグネットの佐藤勇介氏が総合プロデューサーとして就任。就任したての佐藤氏と編集長、杉原行里がこれからの「HERO X」について語り合う。

「HERO X」 対談から生まれた繋がり

杉原:そもそも、私たちが知り合ったのはHERO Xの対談(http://hero-x.jp/article/4252/)で本村さんとお話したのがきっかけで、会うことになったのですが。

佐藤:本村さんから僕に、「すっごいおもしろい人がいるのでどうしても佐藤さんに会わせたいから、是非一度時間を作ってもらえませんか」って言われて。それは是非にということで紹介してもらうことになって。僕は、2年に渡って、パラスポーツ推進の企画に携わらせてもらっています。

「ロンドンパラリンピックをどうやって成功させたのか」ということを聞き出したいと思い、ロンドンパラ6年後、ロンドンがどのような状況になっているのかを研究するため、2018年に本村さんとロンドンでパラリンピックに貢献した17名程度の人々にインタビューをしました。そこでいろんな人の話を聞くなかで、「なんだ、オリンピック・パラリンピックって、お祭りとして盛り上げるだけじゃなくて、本当はそれ以降の方が世の中にとってめちゃくちゃ大事なんだ」っていうことを知ったんです。じゃあ果たして僕たちは、東京2020以降のその先を見据えて動けているのかな?って。その後に繋げようって誰か思ってるの?と、その時漠然と思ったわけです。杉原編集長を紹介してもらった時はちょうどそうしたことを考えている時期で、話をしてみるとやはり同じように、東京2020以降をどのように繋げていくかっていうところをすごく考えていて。ただね、最初に会ったときは…なんていうのかな、もうとにかく延々と質問攻めで、まさに尋問でしたね(笑)。

杉原:え? 本当に? 全然覚えていませんけどね(笑)。

佐藤:なんで僕、初対面の人にこんなに質問攻めにされてるんだろうって…(笑)。そんなことを思いながらその時は帰ったんですけど、それから2日後ぐらいに杉原さんから「食事行きましょう」ってお誘いがきました。

杉原:僕はファーストインプレッションで「この人おもしろそうだな」と思うと探求心や興味がすごい出てきてしまうんです。

佐藤:で、尋問になるわけですね(笑)。

杉原:尋問じゃなくて質問です(笑)!

佐藤:2日後、編集長に「本当にやる気あるの?」と聞かれたんです。本気で行動して変えていかないと何も変わらないじゃないですか。だから「佐藤さんは本気で行動して変える気があるの?」っていうことを再三確認されたんですよね。でもその時の僕って、漠然とやりたいなって思ってたけど、聞かれたことできちんと考えるようになりました。実際に行動して、果たして自分がその渦中になってちゃんとやれるんだろうか…っていうことを。さらに「子どもたちにいい未来を見せたくないですか? 子どもたちにお父さんカッコイイって思われたくないですか?」って編集長の言葉も印象的で。そう言われて僕は、パラスポーツを盛り上げていくということは結局、高齢化社会をはじめ日本が抱えている様々な課題を解決していける世の中を創っていくことに繋がっていくんじゃないか、日本の未来を考えたときに自分が子どもたちにどんな未来を残してあげることができるのかと本気で考え、行動していく時期に来ていると強く思いました。

杉原:僕が佐藤さんにやるのかやらないのかを問うた理由のひとつには、オリンピック・パラリンピックの話になった時によく感じることがあって。みなさん熱い議論を重ね、もちろんそれは間違っていませんが、僕には、ただ議論をしたことで満足してしまっているような雰囲気に思えたこともよくあって。別の例で言えば、何のために勉強しているのかは分からないけどとりあえず宿題はやっておく、みたいなね。過程や目の前にあるものだけにフォーカスしていたら勿体ないですよね。僕もいろんな会議に出席させていただいて、熱い議論の後に点と点が繋がっていってはいるんだろうけど、もっと爆発的なモノがつくれるはずなのになって悶々とすることもあります。

お酒の席なんかでは、アルコールも入ってくるのでみんな結構いい話をするんですよ。でもなぜか翌日にはみんなトーンダウンしちゃう。自分が言った言葉に対して責任を持つのって結構大変じゃないですか。そういう思いもあって、佐藤さんに「今日の話、明日になって忘れちゃってたりしないよね?」っていう確認作業をしたまでです(笑)。

佐藤さんとの出会いがきっかけで二人が持っている “点と点” や “和”、“コミュニティ” などの種がいま少しずつ蕾になろうとしていると思います。それと東京2020は通過点という見方をしている人って意外と少なかったりするんですよね。

懐かしむだけで終わらせてはいけない

佐藤:もともと東京にオリンピック・パラリンピックを招致するという話になったとき、みんなの視点は、東京2020がどんなオリンピック・パラリンピックになるのかなというところに主眼があった。

それは僕もすごく大事なことだと思うし、まずそこが盛り上がらなければ全く意味がないから、とにかくそこを盛り上げたいっていう気持ちはめちゃくちゃ分かるんですよ。でもね、国を挙げて盛り上げていった結果が、「あの頃はよかったよね」っていうような、懐かしさとか、ただ過去のモノとして捨て去られていってしまうのはすごく危険なことだと思っていて。

やっぱり東京2020以降に、どんなふうにビジネスや生活環境がよくなって、それがどれだけ多くの人たちに幸せをもたらしていくのかっていうことが指針とならないと。オリンピックで観客が満席になったという話だけで終わらせちゃいけないなって思うんですよね。

佐藤勇介

株式会社 マグネット取締役。1981年生まれ。北海道出身。慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、制作プロダクションに入社。広告プランニング部門のマネージャーを経て株式会社マグネットを設立。大手菓子メーカーや日用品、化粧品など、多くの広告プランニングを手掛けてきた。WEB、MOVIE、GRAPHIC、EVENTなどを横断、コンテンツプロデューサーとしても活躍、上海、台湾など海外でのブランディングも行っている。