11月13日、東京都渋谷区で開催されたイベント「2020年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう展(通称:超福祉展)」の大トリを飾ったシンポジウム「JST CREST x Diversity」で乙武洋匡さんがロボット義足を付けて電動車いすから立ち上がる姿が公開され、大きな話題を呼んでいる。乙武さんの義足は、科学技術振興事業機構CRESTの支援のもと、遠藤謙氏が率いるソニーコンピュータサイエンス研究所(Sony CSL)のチームによって開発された。その一員として、ロボット義足のデザインを手がけたのがexiii design代表のプロダクトデザイナー小西哲哉氏。電動義手、ヒューマノイド、車いす型ハンドバイク、リハビリ用の長下肢装具など、多彩な分野で手腕を発揮している小西氏のデザイン世界に迫るべく、話を伺った。

使う人のことを一番に考えたプロダクトデザイン

常時、複数のプロジェクトに携わり、同時進行でデザイン開発を行っている小西氏。どのようにスケジュール管理をしているのかと尋ねると、「こればかりはもう感覚ですね。このプロジェクトなら、これくらいの時間がかかるだろうと余裕を見てやっていくのですが、デザインってやろうと思えば、いくらでもできてしまうので、どこで区切りをつけるかという見極めが非常に大切になってきます」

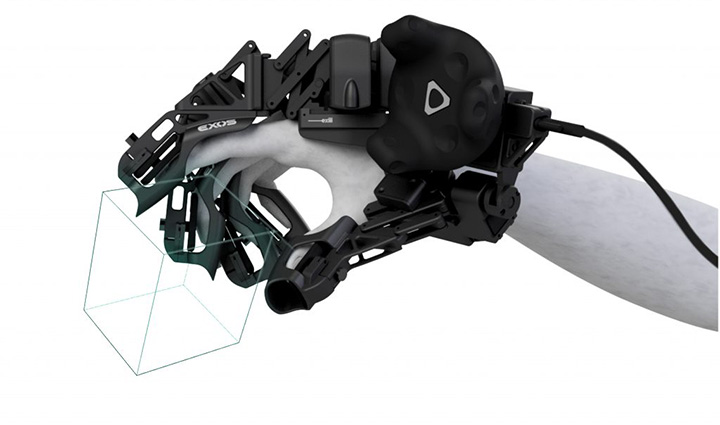

EXOS arm unit + 5 finger grove ©exiii design

近年、小西氏が手掛けてきた代表的なデザインをいくつかご紹介したい。目下、量産に向けた開発が進行中の触覚提示デバイス「EXOS」からは、「EXOS arm unit + 5 finger grove」(上記画像)を取り上げる。従来、力加減をしながら遠隔地にあるロボットアームを操作することは困難とされていたが、HMD、トラッキングシステム、触覚提示グローブ、アームユニット、ハンドユニットから構成されるこのデバイスは、触覚の提示によってその問題を解決した。

「5本の指すべてにアクチュエーターを付けることで、ロボットハンドを動かすという仕組みになっています」

C-FREX ©exiii design

「C-FREX」は、下半身のリハビリを必要とする人が使用するための長下肢装具。この外骨格(画像左)を足に装着し、松葉杖を使って体を支えながら、体重移動によって上半身の重心が移動する力を、足が前に蹴り出す力に変えるというもの。下半身を能動的に動かすことが難しい人でも、足を動かして下半身の筋肉を衰えさせることなく、歩くためのリハビリを行える。

「C-FREXは、国立リハビリテーションセンターの河島則天先生(http://hero-x.jp/article/5242/)が技術研究に取り組んでおられて、ご縁あって、デザインさせていただいています」

特筆すべきは、メインフレームの膝を曲げ、専用の車いすユニットに接続すると、そのまま車いすとして使用することができること。

「C-FREXに乗って病院に行き、C-FREXを使ってリハビリをして、またC-FREXに乗って帰るといった、そんな日常に組み込める装具を目指して開発を進めています」

TELEXISTENCE Model H Prototype ©exiii design

「Model H」は、TELEXISTENCE(遠隔存在)を体験することができるというソリューションを開発するTelexistence株式会社のプロジェクトで小西氏がデザインを手掛けるヒューマノイド。

「へッドマウントディスプレイとグローブを付けることで、遠隔地にいるロボットの中に憑依することができます。色んな人がこの中に入るので、ロボットの個性が全面に出すぎないよう、可能なかぎりシンプルで美しいデザインを目指しました。誰が憑依しても違和感のないように、体のサイズをはじめ、人の関節と同じ可動域、広い視野角を確保しながら、繊細で力強い動きが再現できるよう、形状を最適化しています」

使う人の喜ぶ顔が、何より嬉しい

WF01 ©exiii design

近年は、工業デザインを主軸とした多彩なプロダクト開発を行うRDS社のデザインにも携わっている。同社代表であり、HERO X編集長の杉原行里(あんり)と対話を重ねながら、さまざまなパーツを取り付けることで、ミニ四駆のように思い思いのカスタマイズが可能なカーボン車いす「WF01」や、ハンドバイクに車いすを取り付けることで、サイクリングのように車いすを楽しむことができるコミュニケーションモビリティ「RDS hand bike」など、新しい競技や乗り物の楽しみ方が増えることを予感させるデザイン開発を手掛けている。

RDS hand bike ©RDS

「人の心を動かすデザインとは何?」と尋ねると、「単純に、欲しいと思えるかどうかだと思います」と小西氏。

「作り手としては、デザインしたものをユーザーやクライアントが喜んでくださる時が何より一番嬉しいですね。集中できる時は、ひとりでずっと籠もり続けるほうで、図面を引いてはまたやり直しというのを2~3週間続けることもあります。どんな風になるんだろうと思っていて、想像した以上に良いものが上がってきた時は、嬉しいですね。逆に、良くなかったという時は焦りますけれど(苦笑)。完成までの過程で、トライ・アンド・エラーを繰り返す中、山あり谷ありですが、その時々で喜びを感じる瞬間はさまざまにあります」

「それって、今までなかったね」

をデザインしていきたい

最先端のテクノロジー、独特の感性を駆使して、この世あらざるモノを次々と生み出す小西氏、インスピレーションの源はどんなところにあるのだろうか。

「動物や魚とかを見るのが好きですね。色とか、やっぱり自然界に存在するものが一番キレイだと思います。水族館や動物園にはよく行きます。これを言うと、“ちゃんと仕事してるのか?”と親しい仕事仲間には指摘を受けそうですが、動物を見るためだけに、10日間アフリカをぐるっと周ったこともあります(笑)。自然界には説明のつかないような不思議な造形や色がたくさんあるじゃないですか。例えば、硫黄が湧いているような温泉地帯などに行くと、真っ白な山の中に目の醒めるような青い池があって、黄色い岩が転がっていたり。ずっとCADばかりやっていると、頭の中もCAD一色になって、凝り固まってきますし、日常を離れて違うことをすると、リフレッシュできて、新鮮な気持ちになれますね」

最近では、ブランディングも含めて、コーポレートカラーやロゴ、パッケージなど、企業のイメージそのものをトータルにデザインする仕事も増えていると言う。「今後、どのような領域とコラボレーションしたい?」と尋ねると、こんな答えが返ってきた。

「領域というよりは、“この世の中に、それって今までなかったね”というモノをデザインしていきたいと思います。ベンチャー系のお仕事を受けさせていただく機会が多いのですが、それはやっぱり、“今までなかったけど、コレがあったらすごくいいよね”という想いに共感するからだと思います。中には、お話を伺った時点で、いかにも難しそうなプロジェクトがあったりもしますが、だからこそチャレンジしてみたいという気持ちが湧いてきたり。余談ですが、僕、釣りが好きなんですね。例えば、釣り具とか、当事者として普段から親しんでいるモノも、面白いかもしれません」

近く、HERO Xで小西氏のコラム連載がスタートする予定だ。さまざまな分野の垣根を超え、世の中に驚きと感動を、使う人に喜びをもたらすプロダクトデザイナー小西哲哉の動向をお見逃しなく。

(前編はこちら)

exiii design

https://exiii-design.com/

小西哲哉

千葉工業大学大学院修士課程修了。パナソニックデザイン部門にてビデオカメラ、ウェアラブルデバイスのデザインを担当。退職後、2014年にexiiiを共同創業。iF Design Gold Award、Good Design Award金賞等受賞。2018年に独立しexiii designを設立。現在も継続してexiii製品のプロダクトデザインを担当。