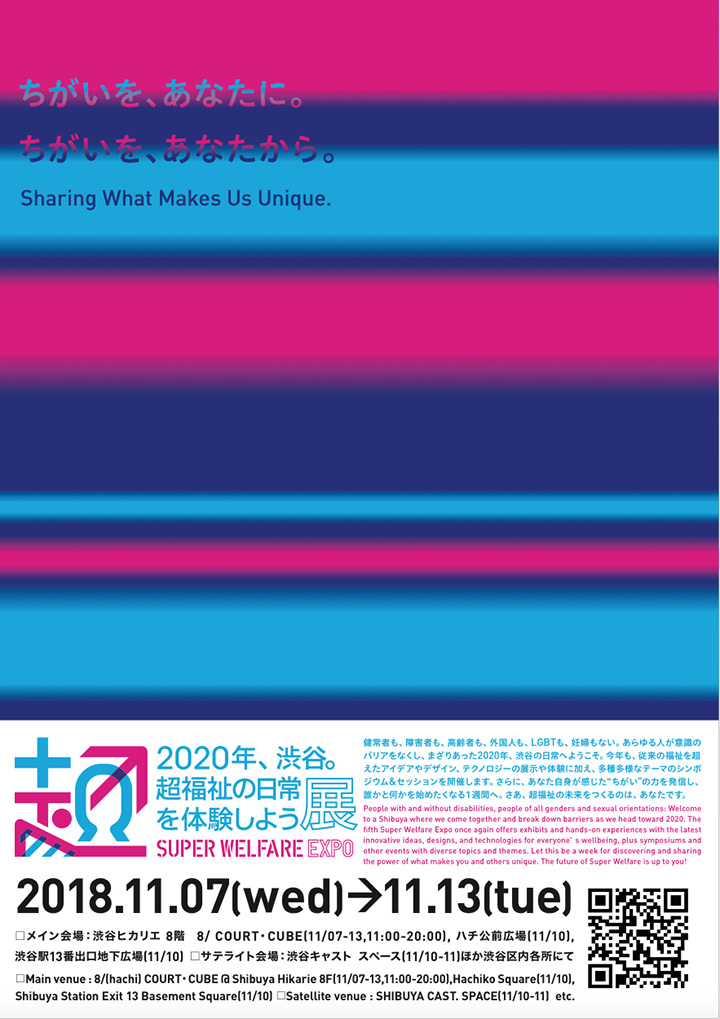

未来の福祉を提案する展示会・シンポジウム「2020 年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう 展 (略称:超福祉展)」が、今年2018年も渋谷ヒカリエ「8/(ハチ)」を中心に渋谷各所で、11月7日(水)〜13日(火)の期間にて開催する。

一人ひとりの心の中に存在する、障がい者をはじめとしたマイノリティや福祉に対する「負い目」にも似た「意識のバリア」。本展は、その「意識のバリア」を転換した、“超福祉社会” の実現を考えるためのフェスティバル。 HERO Xでも取材をした、須藤シンジ氏(http://hero-x.jp/article/3789/)が代表理事を務める、特定非営利活動法人ピープルデザイン研究所が渋谷区(http://hero-x.jp/article/2113/)の共催により、2014年からスタートし、今年で5回目の開催となる。

そもそも“超福祉”の視点とは、従来の福祉のイメージ「ゼロ以下のマイナスである『かわいそうな人たち』をゼロに引き上げようとする」のではなく、全員がゼロ以上の地点にいて、混ざり合っていることを当たり前と考え、ハンディキャップがある人=障がい者が、健常者よりも「カッコイイ」「カワイイ」「ヤバイ」と憧れられるような未来を目指し、「意識のバリア」を「憧れ」へ転換させる心のバリアフリー、意識のイノベーションを起こすこと。

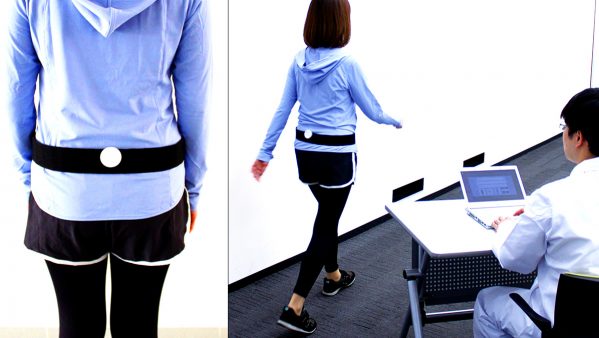

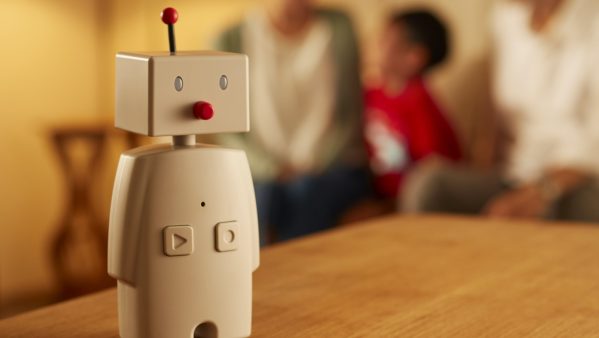

その “超福祉社会” の実現のために、従来の福祉の枠に収まらないアイデアやデザイン、テクノロジーで超えるべく、最新のプロダクトや開発者が数多く集い、来場者一人ひとりが知り・考え・体験することによって、 “意識の転換” を体感できるイベントとなっている。

今年は、昨年での展示・体験に加え、多種多様なテーマのシンポジウム&セッションを開催。HERO X 編集長・杉原行里も、株式会社マクアケ代表中山亮太郎氏・CHIMERA Union代表・文平龍太氏、株式会社ワントゥーテン代表・澤邊芳明氏、LeaR株式会社代表・小橋賢児氏とともに11月10日(土)に登壇予定だ。(プログラム名:アフター2020 僕らの日常作戦会議|詳細はURLより:http://www.peopledesign.or.jp/fukushi/main-venue/symposium/) スズキ初公開となるモビリティや様々な有名企業の出展、超人スポーツ(http://hero-x.jp/movie/3504/)の体験エリアもあり、年々動員数が著増している今年も目が離せない。

杉原 行里

中山 亮太郎

文平 龍太

澤邊 芳明

小橋 賢児

2020年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう展(略称:超福祉展)概要

日時:11月7日(水)~13日(火) 11:00-20:00

会場:渋谷ヒカリエ 8F クリエイティブスペース「8/(ハチ)」

ハチ公前広場 (11月10日) / 渋谷駅地下13番出口(11月10日) / 渋谷キャスト(11月10日・11日)ほか、渋谷区内各所にて

主催:NPO法人ピープルデザイン研究所

共催:渋谷区、超人スポーツ協会、タイムアウト東京、丹青社

URL:http://www.peopledesign.or.jp/fukushi/

(画像提供:©NPO法人ピープルデザイン研究所)