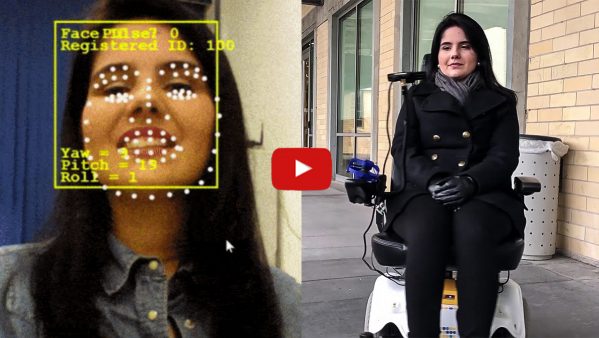

11月13日、東京都渋谷区で開催されたイベント「2020年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう展(通称:超福祉展)」の大トリを飾ったシンポジウム「JST CREST x Diversity」で乙武洋匡さんがロボット義足を付けて電動車いすから立ち上がる姿が公開され、大きな話題を呼んでいる。乙武さんの義足は、科学技術振興事業機構CRESTの支援のもと、遠藤謙氏が率いるソニーコンピュータサイエンス研究所(Sony CSL)のチームによって開発された。その一員として、ロボット義足のデザインを手がけたのがexiii design代表のプロダクトデザイナー小西哲哉氏。電動義手、ヒューマノイド、車いす型ハンドバイク、リハビリ用の長下肢装具など、多彩な分野で手腕を発揮している小西氏のデザイン世界に迫るべく、話を伺った。

引用元:乙武洋匡FACEBOOK

使う人がワクワクできる

“モノ”として魅力的なデザイン

『身体の障がいは現時点では障がいかもしれないけれど、10年後には障がいでなくなるかもしれない。もし足がなかったとしても、足と同じように動くテクノロジーがあれば、その人は普通に歩くこともできるし、走ることもできる。そうなったら、足がないことは障がいなのだろうか。きっと未来は、誰もが身体に不自由はなく、自由に身体を動かすことができるに違いない。そうした未来を目指して、ロボティクスで人間の身体を進化させていく』―このビジョンのもと、ソニーコンピュータサイエンス研究所のチームが始動した「OTOTAKE PROJECT 2018」。義足を付けて歩くには最も難易度が高いとされる四肢のない乙武さんが、最新のテクノロジーと融合することによってロボット義足を付けて歩くという、世界でかつてないハードルの高いチャレンジに挑むというものだ。

SHOEBILL Ototake Model

©ソニーコンピューサイエンス研究所

乙武さんの義足は、Xiborgと同研究所が開発するロボット義足「SHOEBILL」をもとにカスタマイズされた。普段、乙武さんは、常に座位の状態で生活しているため、膝付きの義足を付けて立ち上がろうとすると、重心位置が前になって前方へ倒れやすくなり、膝折れが起きやすくなってしまう。両手がなく、受け身の姿勢を取ることも難しいため、安全性を考慮して膝の回転軸を後ろ側に付けるという特殊な構造になっている。小西氏はデザインについてこう話す。

「今回は、人の足のシルエットを大事にしたいと考えていました。乙武さんが今までなかった足を手に入れて、長ズボンを履いたり、好きなスニーカーを選ぶなど、私たちが当たり前にしていることができるようになることは、義足を使って“歩く”ことと同じくらい大切だと思うからです。シルエットをより人の足に近づけるため、従来ふくらはぎ部分にあったバッテリーをすね側にレイアウト変更しました。膝の回転中心を含め、全体のシルエットをできるだけ前側に移動させることで、後ろ側にある膝が不自然に目立たないように配慮しました」

このロボット義足は、単に人の足にシルエットを似せているだけではない。

「健常者にはできない自分の足の外装を簡単に取り外し、カスタムができるようにしていたり、装着するだけで美しいラインの足が手に入ったり、使う人がワクワクできる“モノ”として魅力的なデザインになるよう心がけています。すべてのモノのデザインに対して、常に考えていることのひとつですが、義肢や生活に使うモノはあくまで道具であって、大事なのはそれを使うことで日常をより良い状態にすることができるということです。乙武さんの義足で言うと、このロボット義足を使うことで、日常をもっと楽しくできるということです」

ユーザーと心の距離を近づけ、

チーム一丸となってモノづくりする喜び

「今後、歩くのがどんどん上達して、乙武さんが街中を歩いている姿を想像するとワクワクが止まらない」と話す小西氏。福祉機器から家電に至るまで、さまざまな分野のプロダクトデザインを手掛けているが、「そのモノを“使う人”がしっかりと見えているプロジェクトほど、良いモノが出来上がる」と言う。

「どんなプロジェクトでも、必ずユーザーの方と会って話をするようにしています。実際に話し合うと、どんな人なのか、どんなモノが欲しいのかといったことが見えてきますし、特に義手や義足、車いすといった福祉機器など、自分自身がユーザーではない場合は、話を重ねることでユーザーとの心理的な距離が近づくと、より具体的にイメージできるようになります。自分だったらこうあって欲しい、こんな風に動いて欲しいということが考えやすくなりますし、その方のために、もっといいモノを作りたいという気持ちが湧いてきます」

Handiii ©exiii design

小西氏は、パナソニックデザイン部門でビデオカメラやウェアラブルデバイスのデザインを担当したのち、2014年にメカエンジニアの山浦博志氏、近藤玄大氏とexiiiを協同創業。GUGENやジェームズ・ダイソン・アワード、iFデザインアワードなど国内外のコンペで受賞した、低コストで優れたデザインを兼ね備えた3Dプリント筋電義手「handiii」を皮切りに、その進化版であるオープンソースプロジェクト「HACKberry」、義手プロジェクトで培った知見を活かして開発したVR空間に存在するデータに触ることができる触覚提示デバイス「EXOS」など、革新的なプロダクトを次々と生み出してきた。

Hackberry ©exiii design

EXOS ©exiii design

exiii創業から目まぐるしく過ぎた4年を経て、よりモノづくりに集中するために、新しいデザイン事務所「exiii design」を立ち上げ、独立したことを2018年10月17日に発表した小西氏。exiiiのフルタイムメンバーからは卒業するが、社名からも分かる通り、exiiiのプロダクトデザインは今後も担っていきながら、新たな気持ちでモノづくりに挑んでいく次第だ。

「デザイナーにも色んなタイプの人がいると思いますが、僕はどちらかと言うと、尊敬し合えるメンバーとチームを組んで、一緒にモノづくりしていくのが楽しいですね。これは、exiii時代からずっと変わっていないです。“ここ、もうちょっと削れないですか?”、“ここ、スペースに余裕がありますよね?”というように、エンジニアをはじめ、関わるスタッフとは包み隠さず、ひとつずつ洗い出していくタイプです。そうすると、目の前にある課題の解決策も一緒に探していくことができるので」

後編では、小西氏が手掛けたデザインをさらに紹介するとともに、インスピレーションの源など、その人物像に迫っていく。

(後編へつづく)

exiii design

https://exiii-design.com/

小西哲哉

千葉工業大学大学院修士課程修了。パナソニックデザイン部門にてビデオカメラ、ウェアラブルデバイスのデザインを担当。退職後、2014年にexiiiを共同創業。iF Design Gold Award、Good Design Award金賞等受賞。2018年に独立しexiii designを設立。現在も継続してexiii製品のプロダクトデザインを担当。