トヨタ自動車に所属し、日々トレーニングに邁進している森井選手。スポーツに専念できる現在の恵まれた環境は、出会った人たちとの繋がりから生まれているそうです。事故後初めてチェアスキーに出会ってから、どのようにしてスポンサーを見つけ、どのように所属会社との関係を構築していったのか。お話を聞いてみました。 *注:ここでのスポンサーとは、資金的なスポンサーではなく、用具提供をするサプライヤーとしての意味です。

スポンサーとの出会い

初めてスポンサーさんとして用具提供をしてくれたのは、エランジャパンというスキーメーカーでした。次がウェアです。僕の場合は二社とも人とのお付き合いから生まれた関係です。

エランジャパンさんには、知り合った時に「チェアスキーやっているらしいね。今日本でどれくらい強いの?」と聞かれて「日本で1〜2位くらいです」と答えると「それではうちで用具提供しますよ」という流れでした。ウェアに関しては着てみたいブランドはあるか?とトレーナーさんに聞かれてご紹介していただいたところ、「パラリンピックに出場するのであれば、提供しますよ」ということでサポートいただけるようになりました。

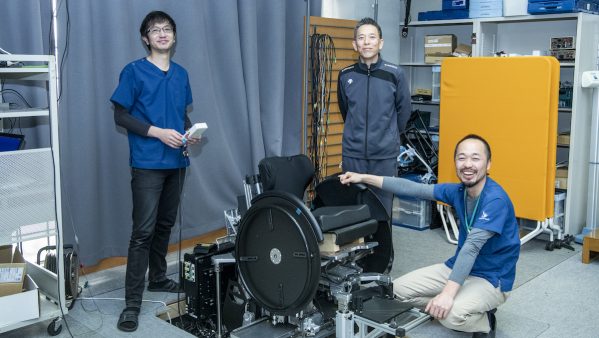

さらに、改善をしなければならないのがシート部分でした。自分の身体に合ったものを作る必要があったので、それに関しては自分でスポンサーを見つけて切り開いて行くしかなかった。当時シートを作ってくれていたメーカーさんがたまたまRDSさんを知っていたので紹介していただき、一緒にRDSさんのスタジオに伺うことになりました。実際に工場を見に行って、卓越した技術を知りエンジニアの方と話しているうちに、どうしてもここでシートを作ってほしい!という気持ちになりました。一緒に行ったメーカーさんも、僕がどうしても欲しいと言っている意味が分かると理解してくれたんです。そこで、「是非僕のためにシートを作っていただけませんか」と、お願いしました。工場見学させてくださいと行って見に行ったのに、最後には作ってくださいといきなりお願いしてしまうなんてあつかましいですよね。

さらに、改善をしなければならないのがシート部分でした。自分の身体に合ったものを作る必要があったので、それに関しては自分でスポンサーを見つけて切り開いて行くしかなかった。当時シートを作ってくれていたメーカーさんがたまたまRDSさんを知っていたので紹介していただき、一緒にRDSさんのスタジオに伺うことになりました。実際に工場を見に行って、卓越した技術を知りエンジニアの方と話しているうちに、どうしてもここでシートを作ってほしい!という気持ちになりました。一緒に行ったメーカーさんも、僕がどうしても欲しいと言っている意味が分かると理解してくれたんです。そこで、「是非僕のためにシートを作っていただけませんか」と、お願いしました。工場見学させてくださいと行って見に行ったのに、最後には作ってくださいといきなりお願いしてしまうなんてあつかましいですよね。

その後、1ヶ月もたたないうちにRDSさんからご連絡が来て「作ってあげるよ」と承諾いただいた時には嬉しかったです。シートは高価なものですし、RDSさんが世界に誇る3D技術を用いた特別なものです。1ミリ単位の差でスキーの成績自体を大きく左右するのがシートの調整です。僕の身体に合わせてシートの調整がその都度必要で、ソチ以来本当に支えていただいていると思います。

その後、一緒に戦っている夏目堅司選手もお世話になることになって幸せなことだなと感じています。

あきる野市、富士通セミコンダクター、トヨタ自動車

3つの所属先について

チェアスキーを始めてすぐの頃は、あきる野市の非常勤職員として働いていました。その後職員を辞めてしばらくスポーツに専念してからトリノに出場しました。

2006年トリノパラリンピックで銀メダルを取りました。市の職員として仕事をしていた当時に知り合った富士通セミコンダクター(以下、富士通)の総務部長さんに「メダルを見てみたくないですか」と電話をしてトリノ大会のご報告を兼ねてご挨拶に行ったんです。その際に「僕のスポンサーになっていただけませんか?」とお願いをしたところ、「スポンサーというよりも、うちで働いてみないか?」とお誘いいただいたんです。富士通さんでは、仕事をしながらスポーツをする環境を作っていただきました。

2014年のソチが終わってから、さらに勝ち続けるためにチャレンジすることが必要でした。さらにパワーアップするために新たな環境に飛び込みたかったこともあり、富士通を離れてトヨタ自動車に入ることになりました。

現在は、トヨタのチームとして競技に参加できる環境を作っていただいています。トヨタでは社長も自分のことをしっかり覚えていただいていて、声をかけて下さいます。スポーツに関していい環境を与えてもらっているので、その分場頑張らなければならないと思っています。

サプライヤーさんや所属会社とのコミュニケーションは重要だと思っています。競技に専念するだけではなくて、成績、宣伝、メディアで知ってもらう機会を作ることも大切です。日本にはパラリンピック競技を知ってもらう場があまりないので心苦しいところですが、いい成績を出してそれをニュースとして知ってもらうことが今の自分に出来る事だと思っています。

人とのつながりで今ここまできているので、今後も大切にしていきたいです。スポンサーさんや環境を整えてくれる所属会社を動かしたのは、僕のプレゼン能力ではないと思います。でも、自分の競技を続けて行きたいという想いや気持ちが伝わっていたらいいなと思います。

森井大輝

1980年東京都あきる野市生まれ。現在トヨタ自動車所属。

4歳から家族と一緒にスキーを始め、モーグルに熱中。高校の時、アルペン競技でインターハイを目指してトレーニングに励んでいたが、高校2年時にバイク事故で脊髄を損傷。以降チェアスキーを始める。2006年 トリノ パラリンピック大回転銀メダル、2010年 バンクーバー パラリンピックダウンヒル銀メダル・スーパー大回転銅メダル、2014年 ソチ パラリンピック スーパー大回転 銀メダル。2017年 世界選手権 スーパー複合2位、16-17年障がい者アルペンスキーW杯 シーズン総合優勝。