目次

WOWOWと国際パラリンピック委員会(IPC)が共同で立ち上げた、世界のトップパラアスリートたちの姿を追ったドキュメンタリー番組「WHO I AM」。10月に放送が決定した、待望のシーズン3を前に、8月22日(水)から登場選手たちの特別ミニ番組が放送される。2016年から2020年まで、5年間に渡る番組制作の折り返し地点に立ち、2020東京オリパラが迫ってきた現在。プロデューサーの太田慎也氏へ、HERO X 編集長の杉原行里が対談を行った。「WHO I AM」のこれまでとこれから、そして2020オリパラの先へ、さまざまな角度で語り合う。

左:HERO X編集長:杉原行里 右:WHO I AMチーフプロデューサー:太田慎也氏

分かりやすい競技、

分かりやすい実績の選手

杉原 まず、番組について伺いたいのですが、番組で取り上げるものとして、パラスポーツ初心者でも楽しめ、魅力が伝わりやすい競技ということを意識されていますか?

太田 2016年にWHO I AMのシーズン1が始まりましたが、立ち上げる前年まで、パラスポーツに関して何も知らなかったんです。まずやったことはGoogle検索でした(笑)。国枝慎吾、オスカー・ピストリウス、アレックス・ザナルディぐらいしかパラリンピアンを知らず、とにかく選手について調べることから始めました。きっと多くの視聴者も同じ状況だろうと考えていたので、シーズン1で取材する選手を選んだ基準として重要視したのは、分かりやすい競技と分かりやすい実績であることでした。

杉原 分かりやすいというのは、視聴者が分かりやすいということですか?

太田 誰もが見慣れたスポーツであること、過度なルール説明が不要なスポーツであることを優先したのです。水泳、陸上、(車いす)テニス、(シッティング)バレーボール、(ブラインド)サッカー、アーチェリーの金メダリスト8名に取材することを決めました。パラ独自の競技については、深い知識もなく、万全の取材ができるという自信がなかったこともあったので。今となってはむしろ、ボッチャの取材が楽しくて仕方がないほどになりました。トップスポーツとして自然に見られるし、どの競技にも親しみを覚えています。

HERO X編集長:杉原行里 東京生まれ。

シーズン2で森井選手が選ばれた理由とは?

杉原 僕がパラリンピックに関わるようになったきっかけは、(アルペンスキーの)森井大輝選手でした。でも、彼と出会うまでは、時速130キロで走るチェアスキーという競技があることすら知らなかったんです。太田さんはWHO I AMシーズン2で森井選手を取材していますね。それは、取材したいと思わせる選手だったということなんでしょうか?

杉原 僕がパラリンピックに関わるようになったきっかけは、(アルペンスキーの)森井大輝選手でした。でも、彼と出会うまでは、時速130キロで走るチェアスキーという競技があることすら知らなかったんです。太田さんはWHO I AMシーズン2で森井選手を取材していますね。それは、取材したいと思わせる選手だったということなんでしょうか?

太田 そうですね。実際に会ってみたい、話を聞いてみたい、というのが最終的な決め手になりますね。シーズン2はタイミング的にもピョンチャンパラリンピックを見据えた時期でしたから、冬季の競技は入れるべきだと考えていました。

杉原たしかに彼はキャラ立ちしていますからね(笑)。

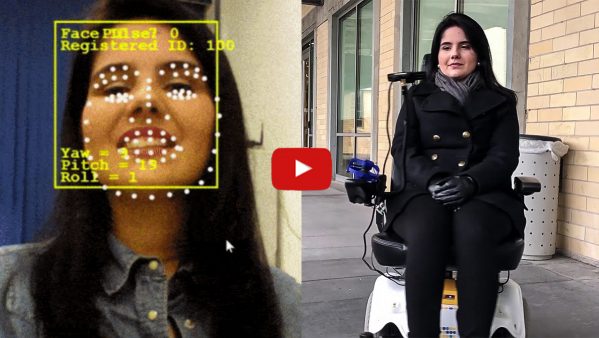

太田 過去のパラリンピックの実績だけで考えると、他にも取材したい選手はたくさんいたのですが、どうしても森井選手が気になっていたんですね。カッコつけた言い方になってしまいますが、そこはドキュメンタリストとしての嗅覚が働いたと。なぜなら彼は、“今回こそは金メダルを!”と言われながら獲得できず、というパラリンピックを3大会続けていましたから。これは必ずや面白いドキュメンタリーができるぞ!という感覚があったのです。取材を通じて森井選手のギア開発へのこだわりや、トヨタ自動車さんとの開発プロジェクト、RDSさんの存在を初めて知ったのです。

杉原 森井選手とWHO I AMの話をしていたとき、開発していたチェアスキー用シートのことが、色々バレちゃうかもしれないけど大丈夫なの?と訊きました。すると彼は『WOWOWの人たちなら大丈夫』と。

太田 良かった! そう言っていただけるのは本当に嬉しいですね。

WOWOW 制作局 制作部「WHO I AM」チーフプロデューサー:太田慎也 2001年WOWOW入社。営業企画・マーケティング・プロモーション部門を経て、2005年に編成部スポーツ担当に。サッカー、テニス、ボクシング、総合格闘技などの海外スポーツ中継・編成・権利ビジネスに携わる。2008年、WOWOWオリジナルドキュメンタリー「ノンフィクションW」立ち上げ時の企画統括を務め、自身もプロデューサーに。ドキュメンタリー番組でこれまで、日本放送文化大賞グランプリ、ギャラクシー賞選奨受賞を受賞。IPC&WOWOWパラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ「WHO I AM」のチーフプロデューサーを務め、同番組で日本民間放送連盟賞 特別表彰部門優秀を受賞。

友人として付き合えることが何よりの財産

杉原 森井選手がなぜWOWOWのスタッフを信用していたのかを僕なりに考えました。それは皆さんが、良い意味でのスポーツオタクばかりで、とことん勉強しているからだと。どうしてもパラスポーツの取材は、きっかけとして障がいの話を持ってきたがる人が多いのです。でも、WOWOWはそうしなかった。まず障がいありきではなく、僕は純粋にスポーツが観たいんですね。そういう姿勢に共感できたし、だからこそ森井選手もWOWOWスタッフを信用できたのだろうと。

太田 まず、トップアスリートのドキュメンタリーを作りたいというのが根本にありますから。もちろん事実として、障がいの経緯や原因を取材することはありますが、それはあくまで関係性を構築していってからの話。選手によっては、その話はしたくない、ここを撮影して欲しくないといったリクエストもありますからね。根掘り葉掘り聞くようなことはしないし、相手が嫌だと思っていることにズカズカ踏み込むようなことはしません。速報性が問われる報道とは異なり、僕たちは制作にあたっては半年以上も取材を続けるのですから、お互いの信頼が何より大事。番組が終わった後でも友人として付き合えることが、番組と僕ら制作チームの財産になっています。

観る人の解釈に委ねるドキュメンタリー

杉原 WHO I AMは、みんながやりそうでやらなかったことを映像化したという印象があります。とにかくきれいな映像で、まるで1時間の映画を見ているような感覚になりました。

太田 シリーズ立ち上げの準備をしている時は、海外の映画やドキュメンタリーなどをたくさん研究しながら、自分たちがやりたい方向性をマッピングしてスタッフに説明することもありました。日本のテレビって極端に言えば、受け身の姿勢で眺めているだけで、いろんな映像と情報を丁寧に教えてくれる。でも僕らは、映画のように前のめりに想像力を働かせながら、集中して観てもらえる番組を目指しました。観る側もきっとパワーを使うのですが(笑)、情報をできるだけ少なくして、観てくださる方の解釈に委ねたかったんです。

“超人”という言葉を使うことはやめようと

杉原 超一流のアスリートであることはもちろんですが、WHO I AMに登場した彼(女)らに共通することとはどんなことですか?

太田 もちろんアスリートとしては超一流です。でも、僕らは“超人”という言葉はなるべく使わないようにしています。超人と言ってしまうと、どこか特別な世界にいる特別な人の物語になってしまう気がしたからです。すごい人がすごい事を成し遂げるというストーリーではなく、等しく与えられた人生という舞台で、いかに彼らが人生をエンジョイしているか? 辛いときをどう乗り越えたのか? という、誰しもの人生におけるヒントになる物語を伝えたいからです。WHO I AMという言葉は、直訳すれば“自分”なのですが、選手たちみんなが強烈に“自分”を持っている。

杉原 実際、どんなヒントを見つけることができましたか?

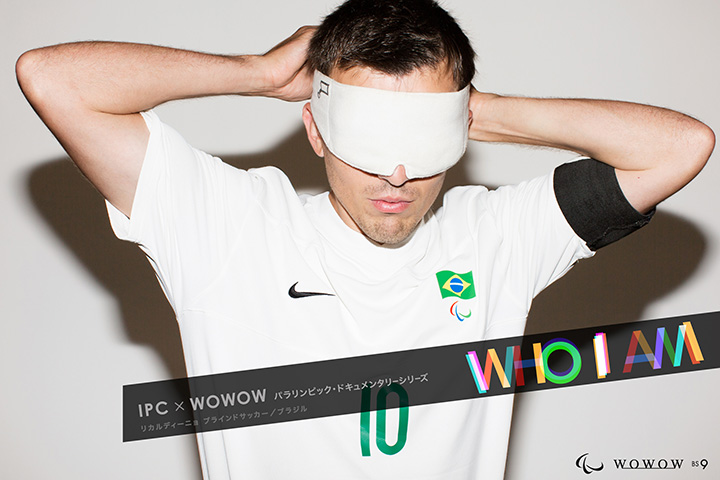

太田 とにかく選手たちの言葉が力強いということです。表現方法はそれぞれですが、みんな言っていることは同じです。スーパー・ポジティブ・シンキングなんです。例えば、リカルディーニョ選手の“僕にとって困難は、ただ乗り越えるためにある”という言葉や、エリー・コール選手の“物事をマイナス面から見るかプラス面から見るかで、後々大きな違いが生まれる”という言葉ですね。こうした言葉は、障がいとは関係なくどんな人にも通じる言葉だし、普遍的なフィロソフィーとして彼らから発せられている。僕らはその瞬間を捉えて番組に詰め込みたいんです。

次を担う世代、子供たちに観てもらいたい

杉原 自分自身が関わっているということもあるのですが、WHO I AMを観て、私も僕も!と新しいギアに興味を持ってくれる選手が増えてくれることを期待しています。僕は身体と技術の融合こそ、パラリンピックに欠かせないことだと信じていますから。それに、実際その効果もあって、何人かから連絡が来たりもしました。

太田 その話、早く言ってくださいよ! こっちはどんな方が観てくださっているのか不安で仕方がないんですから(笑)。基本的にWHO I AMでは人間を描きたいと思っているので、ギアを優先することはないのですが、ストーリーの中でギアが重要であればもちろん取材したいと考えています。森井選手の場合はまさにそうでしたね。

杉原 そんな風にWHO I AMとHERO Xがクロスオーバーして、新しいパワーが生まれると良いですね。でも、いざ2020パラリンピックの話になると、どうやって会場を満員にするのかという話ばかり。誰がどういう意図で会場にきているのか? という大事なことがすっぽり抜けているような気がするのです。動員の方法論ばかりで、結局ロンドン・オリパラがお手本だと…。

太田 そこはすごく単純に考えています。例えば、サッカーのクラブワールドカップでFCバルセロナが来日するとなれば、多くの親子連れがメッシやネイマールのユニフォームを着てスタジアムに行くんです。ジャパンオープンテニスでロジャー・フェデラーが来日するとなれば、フェデラーモデルのウェアを着た子供たちが有明に集まるんです。同じように、(ブラジル水泳のスーパースター)ダニエル・ディアスが来日するから東京パラリンピックのチケットを買って会場に来たんです、世界最高峰の選手が来るから観るんです!と。そんな風になればいいなぁと思っています。

太田慎也

WOWOW 制作局 制作部「WHO I AM」チーフプロデューサー。2001年WOWOW入社。営業企画・マーケティング・プロモーション部門を経て、2005年に編成部スポーツ担当に。サッカー、テニス、ボクシング、総合格闘技などの海外スポーツ中継・編成・権利ビジネスに携わる。2008年、WOWOWオリジナルドキュメンタリー「ノンフィクションW」立ち上げ時の企画統括を務め、自身もプロデューサーに。日本放送文化大賞グランプリ、ギャラクシー賞選奨受賞を獲得。IPC&WOWOWパラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ「WHO I AM」のチーフプロデューサーを務める。

<WHO I AM 番組情報>

◆IPC&WOWOW パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM」(シーズン3 全8回)10月スタート

◆特別ミニ番組「10月シーズン3スタート!パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM」(全8回)8月22日(水)より 随時無料放送

◆IPC & WOWOW パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ 「WHO I AM」シーズン1(全8回)&シーズン2(全8回)全16番組 公式サイト&WOWOWメンバーズオンデマンドで絶賛無料配信中

※WEB会員ID登録が必要となります(登録無料)

<最新情報はこちら>

公式サイト:wowow.bs/whoiam

公式Twitter & Instagram:@WOWOWParalympic #WhoIAm