2000年シドニーパラリンピック男子車いすバスケットボール日本代表チームのキャプテンを務めるなど、トップアスリートとして活躍したのち、パラスポーツを主軸とするスポーツの面白さや楽しさを伝播するために、全国各地の小・中・高や、イギリス、ブラジルの学校など、計2,600校にも及ぶ学校を訪れ、のべ80万人の子どもたちに向けて、講演活動や体験会を行ってきた根木慎志氏。現在、プロジェクトディレクターとして携わる日本財団パラリンピックサポートセンター推進戦略部「あすチャレ!」での活動をはじめ、四半世紀以上に渡り、力を注いできたパラスポーツの普及活動の先にどんな未来を見つめているのか。根木氏と出会ったその日から、“あ・うんの呼吸”で意気投合し、親交を深めてきたHERO X編集長の杉原行里(あんり)が話を伺った。

“化学反応”が、

これからの車いすバスケをもっと面白くする

杉原行里(以下、杉原):素人だらけの車いすバスケ大会に参加したRDS開発チームのスタッフからは、初めてこのスポーツを体験してみて、すごく面白かったという感想と共に、「ファウルの基準が少し分かりづらかった」といった意見が挙がりました。

根木慎志(以下、根木):プッシングやブロッキングというファウルを、どこで判別するのかってことに、疑問を抱いているということやんね。

杉原:はい。ファウルにもさまざまな種類がありますが、シンプルに言うと、(車いすで)当たられた方ではなく、(車いすで)当たってきた方が、ファウルとみなされるんですよね? だとしたら、センサーを付けるなどして、その時の衝撃度で判断できたら、面白くなると思いませんか? デジタルとアナログとの融合によって、本質的に車いすバスケが持っている面白さは絶対に消えない。むしろ、テクノロジーは、このスポーツをひとつ違うステージに持っていくことができると思います。

根木:そんな発想、僕には全くなかったけど、行里くんの話を聞くと、合点がいくし、また新たなアイデアや考えが湧いてくるよね。車いすバスケやさまざまな活動を通して得た経験や知見を伝えると、今みたいに、行里くんは、面白い提案をくれたり、既存の考えや物事のあり方に対して、感じている違和感などをストレートにぶつけてくれる。そして、ディスカッションを繰り返す中で、化学反応が起きて、また新しい発想やものが生まれるという良い循環が出来ている。すごく刺激を受けるし、ほんまに嬉しく思っています。

杉原:それは、僕も同じです。こちらこそ、いつもありがとうございます。

会話で広がる、モビリティの近未来予想図

杉原:ところで、今後、車いすは、どのように進化していくと思いますか?

根木:普段、歩いている人が、街の中で車いすに乗って移動しようとすると、最初は大変やと思います。でも、周りの人からいただく反応を見ていると、「ちょっと乗ってみたいな」、「カッコいいな」って、思ってもらえるようなものになってきたのかなぁと。自画自賛するみたいで恐縮ですが、最近、(僕の)車いすを見て、「カッコいい!」と言われることが増えたし、講演会などで撮っていただいた写真を見た時に、「あ、このパーツの色、やっぱり光ってる。キレイやな」とか「この乗り方、座り方、ちょっとカッコいいんとちゃう?」って、思うこともあるしね(笑)。

これは、僕の希望になるけれど、洋服を着替えたり、靴を履き替えるように、パーツをワンタッチで手軽に変えられるとか、そういうことができるようになったら、もっと広がりが生まれて、楽しくなるやろなぁと思う。

杉原:ミニ四駆みたいに、変えられたらいいですよね。

根木:そう。あと、簡単な操作で、液晶の色を自由に変えられる腕時計あるやん?

僕も1本持ってるねんけど、あんな機能が付加されたら、車いすのパーツの色とかも、自分で作れるようになるかもしれない。

杉原:まったく同じことを考えていましたよ!

根木:平坦な道だと、歩くよりも、車いすの方が断然スピードは速いんです。自転車よりちょっと遅いくらいのスピード。だから、(徒歩で移動する人と)一緒に歩いてると、「もうちょっと、速く歩いて欲しいな」と思うことがあります。僕、単独行動の時は、漕ぐスピードが増しているらしく、「こないだ、街で根木さんを見かけて、声をかけようと思ったけど、あれよと言う間に見失ってしまいました」と言われることがよくあります(笑)。

杉原:根木さんのスピード、速いですよね。食事をご一緒したある日の帰り際、「お疲れ様でした!」と言って、振り返ったら、もう後ろ姿が見えないくらいに小さくなっていましたから。

根木:ただ、段差は、どうしても苦手です。もし、あれを簡単に上れたり、下れたりするようになったら、車いすも、それと似た機能を持つ乗り物も、効率的な移動手段のひとつになるかもしれないよね。

それこそ以前、イギリスのある巨大ショッピングモールを訪れた際、衝撃的な光景に出くわしたことがあります。駅を降りたところに、何やらセニアカーみたいな乗り物がズラーッと並んで置いてありました。一体、何に使うんやろ? と思って見ていると、お客さんたちは、続々とそれに乗って、モールの中に入っていって、買い物してるんです。高齢者の人もいれば、家族連れの人もあり、色んな人が利用してました。「買い物に行きたいけど、モールは広いし、歩きだと疲れるから」という人にとっても、あの乗り物があったら、気兼ねなく買い物できるし、便利ですよね。日本にも、そんな時代がやって来るかもしれないよね。

杉原:もう来てるんじゃないですか。むしろ日本が遅いのかな? 駅とか、街の中で使えるモビリティがあると、さらに便利かも。

根木:レンタルサイクルみたいな感じで、行きたいところまで行って、乗り捨てできる乗り物とか、あったらいいよね。もちろん、安全性はきちんと担保した上で、行き先を入力したら、自動で走り出すなんて機能があれば、余計な体力を使うことなく、他のことしながら、移動できるようになるしね。

杉原:パソコン開いて作業しながら、モビリティで移動。想像すると、ちょっと異様な光景ですけれど(笑)。

根木:そんな世界が現実になった時には、おそらく乗り物の名称も変わってるんやろうね。ひょっとしたら、空中に浮いてる乗り物があったりするかもしれへんよね。

根木慎志(Shinji Negi)

1964年9月28日、岡山県生まれ。シドニーパラリンピック車いすバスケットボール元日本代表チームキャプテン。現在は、アスリートネットワーク副理事長、日本パラリンピック委員会運営委員、日本パラリンピアンズ協会副理事長、Adapted Sports.com 代表を務める。2015年5月、2020年東京パラリンピック大会の成功とパラスポーツの振興を目的として設立された日本財団パラリンピックサポートセンターで、推進戦略部「あすチャレ!」プロジェクトディレクターに就任。小・中・高等学校などに向けて講演活動を行うなど、現役時代から四半世紀にわたり、パラスポーツの普及や理解促進に取り組んでいる。

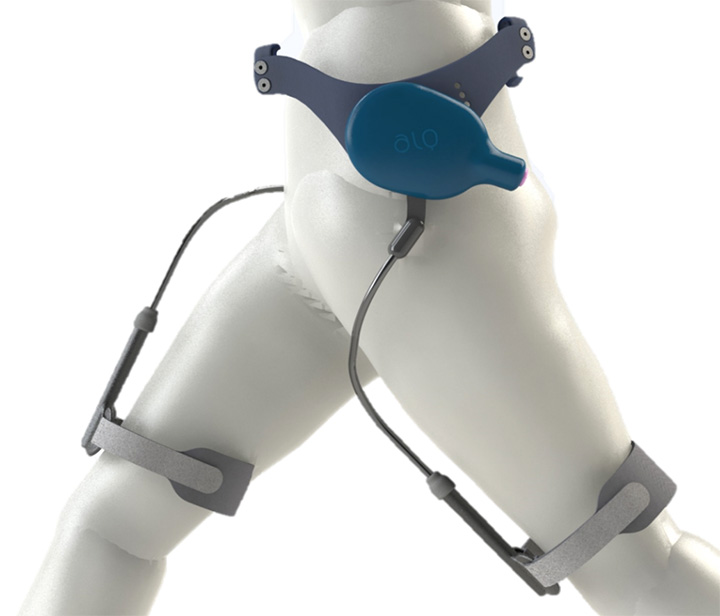

佐野:ご高齢の方がaLQ(アルク)を使うと、「10年くらい前に戻った気がする」とおっしゃるケースもあります。その頃の歩き方を明確に覚えているわけではありませんが、「機械に作られた動きではなく、自然な感じで歩きやすくなった」という声を多くいただきます。

佐野:ご高齢の方がaLQ(アルク)を使うと、「10年くらい前に戻った気がする」とおっしゃるケースもあります。その頃の歩き方を明確に覚えているわけではありませんが、「機械に作られた動きではなく、自然な感じで歩きやすくなった」という声を多くいただきます。