病院の受診が気軽にできる日本。それゆえに、海外に比べて予防医療に対する習慣が根付きにくいという話しはよく聞く。しかし、この健康保険制度とて、健康保険料と国庫負担など国民が払ったお金で成り立っている。気軽に病院にかかれることは国民にとって大きなメリット。どれほど恵まれた制度なのかは他国の事例と比較すると一目瞭然だ。一方、膨れ上がる医療費は結局、国民が払わねばならなくなる。気軽さとは裏腹に、私たちの肩にはその代償がのしかかろうとしている。

実はそんなに昔じゃない健康保険制度の成立

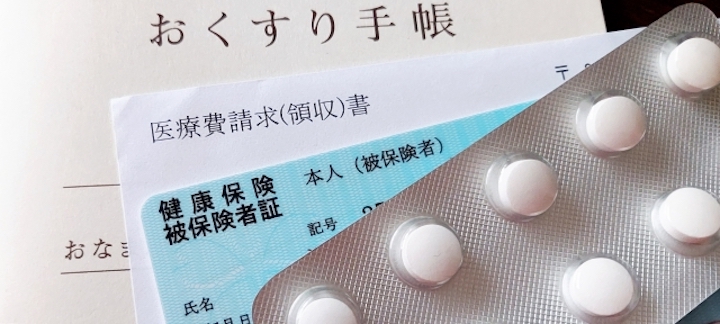

日本が世界に誇る制度の一つ、健康保険制度。日本では、会社員や公務員ならば厚生年金と健康保険からなる社会保険への加入が義務づけられており、それ以外の人については自分で自治体に申請して入る国民健康保険への加入が義務づけられている。つまり、なにがしかの健康保険に必ず入らなければならないのだ。この保険制度のおかげで私たちは日本中どこで病院に行こうとも、同じ自己負担割合で受診することができる。

日本でこの国民皆保険が始まったのは、それほど遠い昔の話しではない。健康保険法が成立したのは1922年のこと。当時は工場労働者を対象とした限定的なものだった。翌年には関東大震災があるわけだが、この時はまだ国民皆保険には至っていなかったことになる。その後、1938年に農業従事者や自営業者を対象とした任意加入や組合による加入となる(旧)国民健康保険法が成立する。だが、この法案が成立しても、まだ国民皆保険には至らなかった。

それから18年後の1956年、政府が経済白書で“もはや戦後ではない”と記した『厚生白書』には、「低所得者層が復興の背後に取り残されている」との記載がみられる。当時は国民の約3分の1となる3000万人ほどが公的な医療保険に未加入だった。そして、高度経済成長を迎えた1958年に「国民健康保険法」が制定され、61年には国民皆保険が実現した。その後も何度か細かな見直しがなされ、世界に類を見ない現在の医療保険制度が整った。

福祉先進国フィンランドでも

自由に病院に行けない

いったい日本の医療保険制度がどれほど素晴らしいものなのか、他国と比較してみれば分かる。例えば、福祉先進国と言われて久しいフィンランド。こちらも国民全員が保険制度に加入しており、国民は誰でも低額で病院にかかることができる。しかも、外国人でも1年以上フィンランドに居住していることが証明できると、現地の人と同様の医療保険制度を利用することができるのだ。ところがよくよく制度を見てみると、日本の制度とは少し違う。

フィンランドの健康保険証「Kelaカード」(引用元:Hämeen Sanomat)

フィンランドの健康保険証は「Kela-kortti」と言われるもので、日本と同じく全ての国民が所有している。だがこのカードで保険適用できるのは公的医療機関のみ。病院など医療施設の約8割が公的機関によって営まれており、受診できる病院の数は多いのだが、気軽には受診ができない。どのような症状であれ、まずは市町村にあるクリニックレベルの医療センターに連絡、予約を取ってから受診をする。そして、この医療センターで“専門医への受診が必要”と診断されて始めて専門医を受診することができるのだ。内科にしても胃腸科や循環器科など、専門分野の看板を掲げる医者がいて、患者が自由に病院を選べる日本とは、この時点でかなりの違いだ。

イギリス、フィンランド「国営システム」の健康保険

海外の病院はクリニックに患者登録をして受診するケースがほとんど

このフィンランドのような医療制度を「国営システム」などと呼ぶ。このシステムは税金を財源に運営されており、フィンランドの他にイギリスもこの方式をとっている。イギリスの場合はまず自宅近くのクリニックに登録、病気やケガになったときは登録しているクリニックで診察をしてもらう。ここで専門医への受診が必要と判断されると今度は紹介状が渡される。患者はさらにこの紹介状を携えて専門医の予約を取らなければならない。しかも、予約を取っても待ち時間はかなり長い。最近は日本でも大きな病院の受診には紹介状が必要になってはきているものの、フィンランドやイギリスほど厳しくないのが現状だ。

フィンランド同様にこの「国営システム」の保険が使えるのは公的医療機関のみ。標準的な診療が受けられるが待ち時間がかなり長いというデメリットもある。これに対して私立病院や民間医療機関というものも存在する。プライベート医療サービスと呼ばれるこちらの病院は国の保険が使えず医療費が高額になるのだが、その分高度な技術を持つ医師が在籍する病院を自分で選ぶことができる上、予約をすれば待ち時間もほとんどないという。

個人で守るしかない健康

そして、日本ともイギリスとも違うのがアメリカ。アメリカは「民間保険システム」と呼ばれる制度をとっている。保険は民間の保険会社と契約することがほとんどで、平たく言えば、自分の体は自分で守ってくれという制度だ。高齢者と生活保護受給者は例外的に公的な医療保険制度が受けられるが、一般の人に与えられる公的な健康保険制度はない。民間の健康保険はお金もそれなりにかかるため、アメリカでは健康保険に入らないという人も多いのだ。だが、ひとたび病気になれば病院にかからなければならず、病院にかかれば、驚くほど高額な医療費が請求されてしまう。医療費負担が多すぎて自己破産する人もおり、社会問題となっている。こうした状況を受けて生まれたのが、オバマ元大統領が始めた「オバマケア(医療保険制度改革法)」だった。しかし、全ての国民が健康保険に入るほどのインパクトには至っていない。

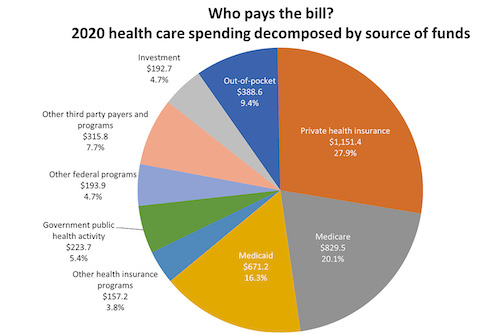

アメリカの2020年医療費支払元。(引用元:https://www.ama-assn.org/about/research/trends-health-care-spending)

*Medicare(メディケア):社会保障税を納めた65歳以上の人、身体障害を持つ人、末期腎不全(ESRD)の人を対象とした連邦政府が運営する保険制度

*Medicaid(メディケイド):低所得者を対象に、州政府と連邦政府によって運営される保険制度

また、民間の保険に加入していても、日本ほどの手軽さはない。病気やケガになった場合、まずは保険会社に連絡、加入している保険が適用できる病院のリストをもらい予約を入れる。加入する保険会社やプランにより受診できる病院が決まってくるため、いくら自宅の近くに病院があってもその病院がリストになければ保険を適用した受診はできず、高額な医療費を払わなければならなくなる。イギリスのように健康なうちからホームドクターを決めて受診しておき、病気の際にもお世話になるという方法を取る家庭が一般的だ。怖いのは安い保険の場合、保険会社に電話を入れても全く通じないということも多々あること。アメリカは高度な医療体制が整っているものの、受診できるかどうかは保険とお金次第というシビアな現実が待っている。

フィンランド、イギリス、アメリカと医療制度を見てきたが、どの国の場合も気軽に病院にかかることができない。ひとたび病気になればかなりややこしい手続きを踏まなければならないことがお分かりだろう。この面倒さを思うがゆえに、予防医療に対する関心が高くなるとも言える。先ほども触れたように、アメリカでは高額な医療費が払えずに自己破産する人もおり、病気にならないように気をつける人が多いのだ。

日本はといえば、安心して医療を受けられる健康保険制度が充実しているためか、私たちの意識としては、病院は病気になってからかかるところという認識がまだまだ強い。それでも、最近は自治体なども定期検診に力を入れて予防医療に努めている。人々が健康でいてくれれば医療費も減るからだ。国民皆保険のおかげで、病院の窓口で払う負担は少なく見えるが、財源が逼迫すればどうなるか分からない。世界に誇る健康保険制度を守るためにも、一人ひとりが健康を意識する必要がある。

<参考資料>

JETORO 調査レポート

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2021/01/01168598c658e4b0.html

日本大百科全書(小学館)

第63巻第8号「厚生の指標」2016年8月 (厚生労働統計協会)

コラム11 フィンランドの医療制度と医師の働き方 (内閣府 男女共同参画局)

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h30/zentai/html/column/clm_11.html

関連記事を読む