2021年3月30日、卓球Tリーグ男子のクラブチーム、琉球アスティーダを運営する琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社が、東京証券取引所のTOKYO PRO Marketへ上場を果たした。国内のプロスポーツチームの上場は、歴史上初めてのこと。これまで日本のスポーツクラブチームの運営といえば、どうしても企業PRやCSR活動の一環という印象が強かった。そこに一石を投じるかのように、同社は、利益循環型の健全なチーム運営の仕組みを創り出した。その根底には、社会課題を解決するという“強い志”がある。この画期的なクラブチームとスポーツビジネスの現状について、代表の早川周作氏にお話を伺った。

旧態依然としたスポーツ業界に

お金の循環を生み出す

「世界で戦える“プロ卓球チーム”を沖縄から生み出す」、「人口2万人の中頭郡中城村から上場企業を作る」。そんな壮大なスローガンを、設立からわずか3年で実現させた琉球アスティーダ。その裏側には、それまでスポーツビジネスには、一切関わってこなかったという早川氏の斬新な視点と行動力があった。

「クラブチームの運営を引き受けてから、世の中に夢と感動を与えるはずのスポーツビジネス業界には、お金の循環がないことを知りました。それを変えたくて奔走してきたのですが、大きな3つの課題があることに気がついたんです。1. ガバナンスが効いていない。 2. ディスクロージャー(情報開示)がされていない。 3. 上場している会社が1社もない。まずはそれらを解決すべく、動く覚悟を決めました」

大学在学中から、起業家として活躍してきた早川氏。

確かに、とりわけ日本では、スポーツクラブチームの運営が難しい印象がある。マイナースポーツともなれば、所属選手がアルバイトなどをして、生計を立てているケースも少なくない。それは、早川氏が指摘するように、スポーツ業界の仕組みにお金の循環が確立されていないから、というのは頷ける。とはいえ、長きにわたり根付いている“慣習”を変革することは、容易ではなかったはずだ。

「もちろん、業界に古くから横たわっている従来型のやり方に対して私が異論を唱えても、そう簡単には変わりませんでした。“先輩後輩”などの経済原理が働いていない慣習が強く根付いている業界でもありますので、難しさは常にあります」

旧態依然とした枠組みの中で新しいことを始めると、異物扱いされるのはどの業界も同じだ。とはいえ、琉球アスティーダは、目に見えて斬新な取り組みを次々に仕掛けていった。スポーツバル(飲食店)、物販サイト、パーソナルジム、トライアスロンスクールの運営など……。スポーツを起点にしたユニークかつ新しいビジネスを少しずつ確立していったのだ。現在、スポンサー企業は約170社。2019年12月期で2億6000万円以上の売り上げを計上している。

琉球アスティーダのチームロゴ。チーム名は、アス(明日)と、ティーダ(沖縄の方言で太陽)を組み合わせた造語。

弱い地域、弱い者に光を当てて

社会課題の克服を目指す

「有志有途(ゆうしゆうと)というのが、私の座右の銘なのですが、志を胸に諦めずに立ち向かえば、道は必ず開ける。まさに、それが私の考えです。だからといって、お金を儲けて、結果さえ出せれば、人が付いてくるのかというと、それも違います。大切なのは、どんな社会を作っていきたいのか? それを実現するために、突きつけられた課題にどう取り組んでいくのか? それを皆で共有しながら進んでいく。私が大切にしてきたのは、そこに尽きます」

ビジネスとして利益を生む構造を作り出すことは重要ではあるけれど、決してそこが主たる目的ではない。社会課題を克服するために、どんなビジネスが必要で、そのために、まず取り組むべき課題は何なのか? そんなシンプルなロジックに対峙しながら夢を実現させることの大切さを、早川氏は一貫して説いてきた。社会課題に関しては、“弱い地域、弱い者に光を当てる社会の仕組みを作る”という強い理念がある。

「たとえば、私が移住した沖縄は、最低賃金の低さは全国でもトップクラス、加えて、収入の格差も非常に高い地域の一つです。観光を主軸にした産業構造は問題が山積みですし、シングルマザーの増加も深刻化しています。それらの課題を克服するのに、卓球というスポーツは非常に有効な手段となるのです。5歳で始めて、15歳でプロになれる。しかもお金があまりかからない。そんなスポーツを通して、私の縁のある場所に恩返しをしたいという思いもありました」

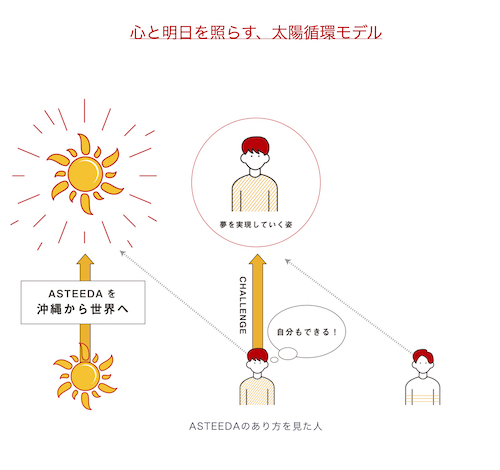

早川氏が、琉球アスティーダを通して実現しようとしている“太陽循環モデル”。

横行するスポーツビジネスのロジックは、

自分の理念とは真逆

卓球は、地方創生も含め、多くの社会課題を克服していくための起爆剤となる。早川氏は、“スポーツビジネスでどう成功するか?” ではなく、社会課題を解決するための手段として卓球をセレクトしたに過ぎない。そんな哲学、先述のシンプルなロジックが、他に類を見ないビジネス的な成功をもたらしているというのは、非常に興味深い。

「スポーツは人を惹きつける魅力があるから、それを利用して儲かるビジネスをしようというのは、私とはロジックが真逆です。そういった哲学では、スポーツ業界に飲み込まれてしまう。そうではなくて、あくまでどんな社会課題を克服していくのか? そういった目的意識を持った社会課題解決型の事業モデルでなければ、これからの時代を生き残っていくことは難しいと思います」

2020-2021 Tリーグ男子ファイナルで、念願の初優勝を果たした琉球アスティーダ。

スポーツとビジネス。非常に相性が良く、両者が生み出す世界は一見華やかでもある。とはいえ、早川氏が指摘するように、長い歴史の中で、スポーツの持つ本質的な意義や社会的な役割は、少しずつ見失われてきたのかもしれない。特に日本では、スポーツそのものを純粋に支援しようという企業や団体は、世界的に見ても圧倒的に少ない。

「スポーツとは、本来、芸術などと同様に人間にとってなくてはならないものの一つです。本来、とてもエモーショナルなものであり、だからこそ多くの人を惹きつける。その本質的な価値を置き去りにするべきではないのです。子供たちが真剣に取り組むのは、そのエモーショナルな部分があるからに違いありません。それを大切にするために、お金の循環する仕組みを作り、これからも社会自体を変えて行きたい。その思いは変わることはないですね」

TOKYO PRO Marketへ上場を果たし、自ら金を鳴らした早川氏。

スポーツの社会的な価値と本質。それを蔑ろにすることなく大切にするために、健全なビジネスとして成立したクラブチームを運営する。この早川氏のスタイルは、既存のスポーツビジネスやチーム運営にも、大いに役立つ可能性が高い。

「スポーツというエモーショナルなものの価値は、半永続的なものです。私たちは、卓球を通してそれを失わないための仕組み作りをしていますが、例えばこの取り組みは、既存のBリーグやJリーグといった、よりメジャーなスポーツでも横展開や流用ができるものだと思っています。私たちの方法論で、少しずつでもスポーツ界を変えていければ本望です」

早川周作(はやかわ・しゅうさく)

1976年、秋田県秋田市生まれ。大学受験直前に家業が倒産し、父親が蒸発。新聞配達や皿洗いのアルバイトなどで学費を貯め、明治大学法学部へ進学を果たす。大学在学中より、起業家として複数の会社の立ち上げに参画した後、民主党公認候補として衆議院議員総選挙に出馬。落選を経験し、その後、ベンチャー企業対象の「ベンチャーマッチング交流会」の主催などを経て、2008年、SHGホールディング株式会社を設立。東日本大震災後に生活拠点を沖縄に移し、2018年、琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社を設立。代表取締役に就任し、2021年、東京証券取引所のTOKYO PRO Marketへ上場を果たす。琉球大学客員教授、明治大学MBAビジネススクール講師ほか、多くの講演活動も行なっている。https://ryukyuasteeda.jp/

関連記事を読む