カーボンニュートラルという言葉が、世界を覆っている。日本では、菅義偉総理大臣の「脱炭素」宣言以来、社会の今後に影響を及ぼすことになった。 どちらも、炭素(C:カーボン)を含む燃料を熱源に使い、それによって生まれた動力で仕事をさせることで大気中の二酸化炭素(CO2)量を増やすことを止めようとの行動を指す。では、具体的にはどういうことをいうのか。詳しく見てみよう。

CO2削減が世界的流れに

古代の木を燃やすことからはじまり、18世紀の産業革命以降、石炭や石油など地下資源を燃やして熱を得て、それによって食事をしたり暖をとったり、あるいは機械や船、クルマ、飛行機などを動かして人は暮らし、生活をより楽に豊かにしてきた。しかしそれらの燃料はいずれも、成分に炭素(C)を含むので、燃やせばそれが大気中にCO2として放出される。そして大気中のCO2濃度が高まり、それを原因に大気の温度が上昇し、気候変動を生じさせ、人が住みにくい地球環境になっていくというのが、温暖化による気候変動の問題だ。

そこで、CO2を出さない動力の利用や、たとえCO2を出しても森林によるCO2の吸収などと差し引きし、大気中のCO2量をこれ以上増やさない取り組みが様々に行われている。

一方、46億年といわれる地球の歴史において、気候変動は何度も生じており、かつての生物が絶滅するといったことが起きている。したがって現在の気候変動も、CO2の増加ではなく、地球の営みであるとする説もある。

どちらが正しいか、それは私にもわからない。

CO2の増加による気候変動の説は、1985年に欧州のオーストリアで開かれたフィラハ会議で打ち出され、その後1988年に気候変動に関する政府間パネルが設立され、本格的なCO2削減の議論が世界的にはじまった。

CO2の増加と人口増加の関係性

そして私がこの動きに同意する理由は、世界人口の増加と、CO2排出量の増加が、傾向として一致するからである。つまり現在の気候変動は人の営みと関係が深いと考えられるのだ。

18世紀に産業革命が起こり、その際に地下の石炭が掘り出され、地中に埋められていた炭素(C)が地上で燃やされ大気中に放出されるようになった。しかし当時はまだ、それほど大気中のCO2濃度は高まっていない。ところが20世紀に入り、世界人口が急増し、それに合わせるようにCO2濃度が増えている。

産業革命がはじまった18世紀の世界人口は、10億人程度だった。現在の中国やインドの13~14億人より、世界の人口は少なかったのである。19世紀の末に16億人となり、それが現在では77億人を超えている。20世紀というわずか100年を通じ4.8倍にも人が増えたのだ。人間という一つの種だけが地球上で5倍近く増えるのは異常な事態といえる。

大気中のCO2量も18世紀まではほぼ横ばいであった。しかし人口増加に合わせるように、1.46倍へ増えた。人口増加の比率に比べると少ないが、1970年代の石油危機以来、省エネルギーの対策が行われてきたので、クルマや空調など人間が利用する機器の燃料消費が改善された効果が出ているのだろう。それでも使う人間の数が5倍近く増えたのだから、省エネルギーに向けての対処だけでは間に合わなくなってきていると分析できる。

大気中のCO2の増加にともない、世界的に年間の平均気温が上昇している。さらに近年は、地表の7割を占める海水の温度まで上昇しはじめた。

その影響は、より直接的で大きい。たとえば台風やハリケーンの巨大化は、海面温度の上昇に加え、海中の熱量が高まったためと考えられる。台風やハリケーンの渦で混ぜ返された海中の海水が冷たいうちは勢力を鎮めたが、海中の温度が上がったことで衰えないどころか巨大化し、移動していくようになった。

その昔、フィリピン沖で発生した熱帯低気圧が日本近海で生まれるようになり、台風となってからも勢力を落とさず上陸する。また列島を横断して日本海へ進んでも、日本海の温度も上がっているので勢力が衰えず、そのまま東北や北海道に再上陸するといったことが起きている。

表面化しはじめた気候変動の影響

海産物の獲れる種類も変わってきた。たとえば北海道でスルメイカが不漁になり、代わって鰤の水揚げが増えている。漁業の水揚げが減ったり、急に大漁となったり不安定なのも、海水温度の上昇に伴う海流の変化による。

上空の偏西風や強いジェット気流が変わり、豪雪や豪雨が集中的に、長い日数同じ地域で続くようになった。かつて耳にすることのなかった線状降水帯の影響だ。またジェット気流の変化は、航空機の運航時間にも影響を及ぼしている。従来、東へ向かう際はジェット気流に乗って速く目的地に到着し、反対に西へ向かう方はジェット気流に逆らうため時間を要したが、その差が縮まっている。

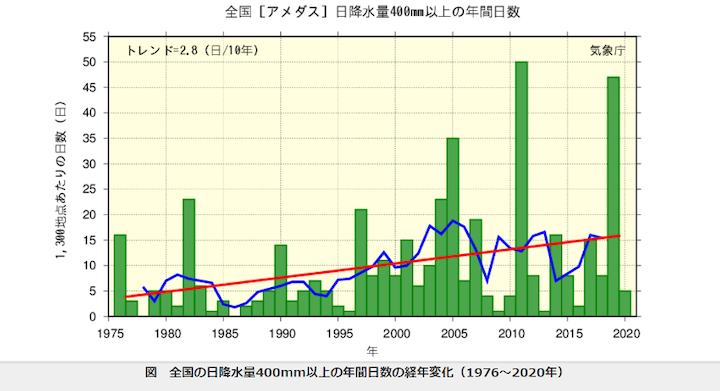

400ミリ以上の降水量の日数は過去10年と比べて2.7倍になっている。

(元データ:https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html)

以上のように、CO2排出量の増加により大気中のCO2量が多くなったことで、これまでと異なる現象が様々に起こり、新たな対応を余儀なくされる事態となっている。

そこで、CO2を増やさない取り組みが不可欠となり、カーボンニュートラルや脱炭素の話になる。国内では少子化が課題とされるが、世界的には今後も人口は増加すると見込まれている。慣れ親しんだ生活様式を踏襲し、人が暮らしやすい気候へ戻す、あるいは少なくとも現状を維持するための行動が求められている。

それには、もはや省エネルギーの取り組みだけでは間に合わない。CO2の排出をゼロにするしか対処の道が残されていない事態に至っている。

クルマでは、電気自動車(EV)の普及と結びつく。

日本の自動車メーカーが、いまを重視しハイブリッド車(HV)の普及を進めようとしているのに対し、欧米や中国の自動車メーカーが一気にEV時代へ持ち込もうとしている背景がそこにある。HVの普及は、省エネルギー策の延長だ。一方、EVの普及はカーボンニュートラルや脱炭素を目指す行動だ。

国内に根強く残る電力問題

しかし国内には、現在の電源構成の話を持ち出し、火力発電が多い地域や国でEVを普及させても、使う電力はCO2を排出する火力発電所だという意見もある。だが、世界の電源構成は、将来計画によってカーボンニュートラルや脱炭素へ向かおうとしている。日本の電源構成も、10年後の2030年には、再生可能エネルギーと原子力発電によって、45%近くを賄うとしている。原子力発電の利用に不安を持つ声が国内では強いが、既存の軽水炉はもっとも古い方式で、世界が話題としているのは、次世代の原子炉である。当然、効率も安全性も改善されている。それは、1960年代と現在のクルマの燃費や安全性能が格段の差であるのと同じだ。

次世代車の普及は、未来へ向けた話だ。それにもかかわらず、なぜ将来の電源構成を視野に入れず、いまの電源構成で未来を語るのか。論点がずれており、それに気づかない国内の論調は矛盾している。

モータースポーツでも、世界自動車連盟(FIA)が、10年後の2030年までとしてカーボンニュートラルの道筋を公表している。カーボンオフセットの購入無しで、関連するあらゆる項目でのCO2排出ゼロを目指し、これはカーボンニュートラルと別にネットゼロといわれる。

これまでのカーボンニュートラルは、たとえばEVのようにそれを利用する段階でCO2を排出しないことを重視したが、ネットゼロとなると、EVをつくる材料や製造段階から廃棄するまでのCO2排出ゼロを達成する仕組みづくりを指す。FIAは、こうした組織への転換をはかろうとしている。

ただし、ネットゼロは容易ではない。原料の入手や運搬などにはまだ、石油や天然ガスなど地下資源に依存した手段が使われている。廃棄段階も、処理する工程がまだ明確でなかったり、処理に際し地下資源の利用が必要であったりする可能性がある。しかし、それを創意工夫で乗り越えようというのだ。

カーボンニュートラルや脱炭素、あるいはその先のネットゼロへ向け、現状を理解することがまず基本となる。それに際し、多くの産業や暮らしの基となる電力が、東日本大震災以降火力発電主体となり、中国さえ超える80%を依存する現状は、将来へ向けて厳しい。しかし、だからEVの早急な導入に意味がないのではなく、先行して普及させることが国の電力政策の脱炭素を促す行動につながるはずだ。なぜなら、いま売られたクルマはこの先10年かそれ以上市場を走り続けるからだ。

550万人ともいわれる自動車産業の雇用も、EVへの移行が働き方の転換を求めるだろうが、いま構造改革に着手し行動を起こさなければ、10~20年後に大量の失業者を一気に出すことになりかねない。そもそも、1990年からEV導入の動きがあったにもかかわらず、30年も足踏みしてきた企業経営にも責任がある。

しかし過去を振り返っても取り返せるものではない。いま、きょうにでも、未来志向で行動を起こすことが日本国民に求められている。

関連記事を読む