お花見に歓迎会と、何かと飲みの機会が多い春。飲み過ぎて思わぬ失態が出てしまうこともありえるだろうが、最近の研究では、アルコールによって現れる言動はそもそもその人の根底にある思いや欲求であるとも言われている。つまり、「あれは飲みの席でのことで…」などという言い訳はきかない。お酒に飲まれて失敗しないためのよいアイテムをアメリカの会社が開発している。

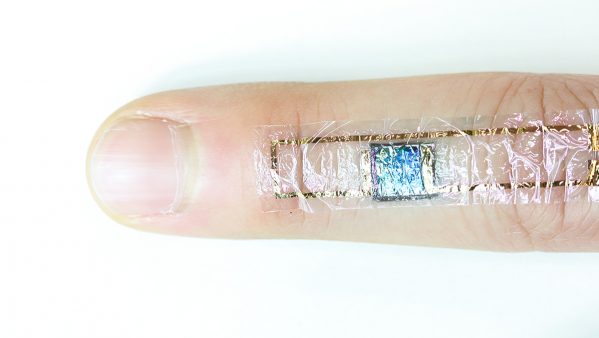

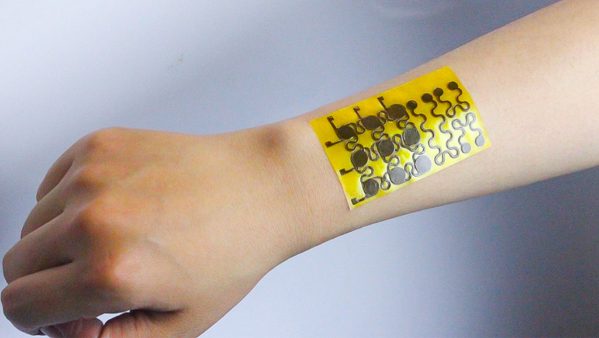

アメリカ・カリフォルニア州にある Milo Sensors 社が開発を進めているのはリストバンド型の血中アルコール度数測定器「PROOF」。汗に含まれる体内の化学物質を内蔵した特殊センサーが検出、血中のアルコール度数をリアルタイムで測定してくれるアイテムだ。データはスマホのアプリに送信、グラフ化してくれるため、自分の酔い具合を客観的に見ることができる。また、酔いすぎを回避するため、自分がこの辺で飲むのを止めた方がよいと思う血中アルコール度数を事前に登録しておけば、その度数に達した時に警戒アラートを出してくれるという。

アルコール濃度の検査と言えば、息をふきかけるタイプが主流だが、この場合、検査時の濃度しか分からない。その点、この「PROOF」はお酒を飲みに出かける時に腕につければその間の血中アルコール濃度を自動で継続的に測定してくれるため、飲みの時間を楽しみつつ、酔いすぎを防止してくれる。自分の体が何杯飲んだらどのくらいの血中アルコール濃度になるのかなど、限界点を分析するのにも役立つ。スマートなデザインで周りから測定中だということも悟られない。

飲んだ後、時間を置けば「酔いも覚めて車の運転ができるだろう」と考える人もいるだろう。しかし、酔いが引いたかを感覚で判断するのは少々危険。自覚症状がなくても酔っているということもあるからだ。例えば、血中アルコール濃度が0.5%を超えると事故の可能性は2倍になると言われている。日本の酒気帯び運転の基準値は呼吸中のアルコール濃度0.15mg/L。これを血中アルコール濃度に換算すると0.3mg/mL(0.03%)。だいたいビールの中瓶1本でこの数値を超えると言われる。しかし、実際のアルコールの分解具合は体格や体質により異なるため、何時間空ければ酔いが引くかは個人差がある。だが「PROOF」を使えば、正確にアルコールの引き具合を判断することができるようになる。また、アプリでは、何時間後に一定のレベルに下がるかの予測も可能。酒の席での失態が許されないアメリカでは、その開発に期待をかける人が多かったのだろうか、クラウドファンディングサービス INDIEGOGO では53647ドルを集めたという。商品化はまだのようだが、その開発に期待がかかる。

[TOP動画引用元:https://www.youtube.com/watch?v=w1UtVcQB2gw]