東京2020オリパラまであと1年。人気漫画「アオアシ」の取材・原案協力を担当したことでも有名なスポーツジャーナリスト上野直彦さんとの対談。リアルな人と出会ったことでパラに関心が生まれたこと、スポーツの力についてや、パラアスリートから聞いたオーストラリアのバリアフリー化がすごいという話まで、多岐にわたる話題で盛り上がった前編に続き、後編では東京2020からの日本や、スポーツが切り開く未来についてお話を伺った。

杉原:前編でお伺いしたオーストラリアのバリアフリー化ですが、日本も東京2020に向けてインフラの整備だけではなくて、本来であれば、心のバリアフリーも含めてもっと進めるべきなんでしょうけど、そこのブレイクスルーが行われていない。東京はかなり成熟した都市になっているので、そこをいきなり変えることはなかなか難しいことですが、東京2020が日本の更なるバリアフリー化実現のきっかけになるといいなと思っています。前編で影響を受けたパラアスリートという話が出ましたが、ほかにはどのような選手が印象に残っていますか?

上野:パラトライアスリートの木村潤平さんです。彼はね、早稲田のスポーツ科学研究科の平田竹男ゼミの12期で一緒に学んだ仲間、一番のムードメーカー。同期にものすごいメンバーが揃っていたんですけど、とにかくムードメーカーは彼でしたね。いつもみんなを笑わせてくれて。だからみんなで彼のことを応援しようぜって。彼自身もいろんな発信をしたり、いろんな形で頑張っていて。彼には会えば元気をもらえる。そんな人ですね。

杉原:いいですね。今のお話を伺っていると、みんなで応援しようっていう人を巻き込んでいくコミュニティーができあがってくるんですよね。これってやっぱりスポーツ特有なんでしょうか?

未来はけっこうイイのでは

上野:そうですね、そう思います。コミュニティーをどれだけ上手くつくっていくか、どれだけ大きくしていくかということ。例えば、2021以降にブロックチェーン企業やあるいはインターネットの次の社会になったときに、どれだけいろんな形のコミュニティーがたくさんできて、そのコミュニティー同士がどれだけ繋がっているか、ネットワーク化しているかが、大きな影響力を持ってくると思っていて、それってダイバーシティ社会に繋がっていますよね。主導権争いに終始してしまうのではなくて、コミュニティー同士が膨らんでクロスオーバーし、新しくコミュニティー化が更に進んでいくと、ちょっとしたら大袈裟じゃなく22世紀は結構いい社会になるじゃないかと、ポジティブに想像しています。

杉原:きっといまが一番混沌としている時代ですよね。

上野:そうなんです。僕が信頼している20代前半のプログラマーがいて、現在ブロックチェーンの複数のプロダクトを一緒に進めています。彼はAIの分野にも実績があって、ちょっと天才肌タイプなのですが。「今の時代は22世紀前半では普通になっていることの前哨戦をやっている。でも同時に金融制度では19世紀後半のものと混在している」と話し合っています。これが価値観を含め多くの混乱を生み、同時にチャンスとなっています。これからの時代は労働時間が3分の2や半分となり、社会の核は、やはりスポーツや音楽・アートなどクリエイティビティーな活動が中心になっていくのではとも思っています。

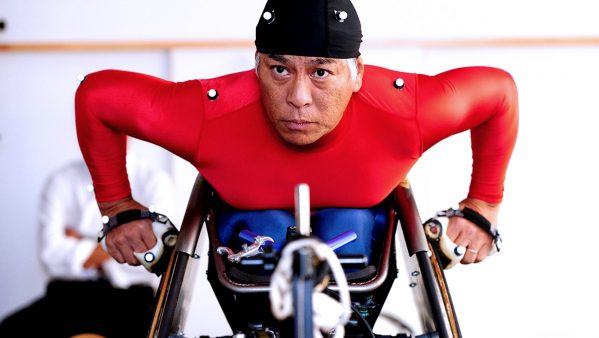

杉原:僕もなんとなくそんな風に思っています。実は僕は今“車いすレーサー”っていうテーマでマシンのデザインをしています。これは、55歳の車いすアスリート伊藤智也選手だけの為に作っているものです。彼のマシンは基本的に彼に合ってるんですよ。どういうことかというと、今までは人がモノに合わせてきたんですよね。彼のマシンはそうではなくて、モノが人に合わせているんです。もはや彼にしか合わないぐらいの感覚でやっています。

上野:へぇ~すごいですね。これは何キロぐらいのスピードが出るんですか?

杉原:クラスによって違うんですけど、彼はT-52なんですが、100メートルだと32~33キロまでは出ます。

* T-52=IPC(国際パラリンピック委員会)におけるパラ陸上競技のクラス

上野:結構なスピードが出るんですね。

継続的な関心を生む道

杉原:僕が去年陸上を観に行って思ったのは、やっぱり見かたがよく分からないんですよ。スタジアムの中で何種目もやっていたり、あとは、観客動員数が圧倒的に少ない。一方で開会式はロンドンパラリンピックみたいにたくさん人を集めようといった動きもあり、なんだかチグハグな感じがすごく気になっていて。そこで、これまでいろんなスポーツを観たり取材してこられた上野さんにお聞きしたいんですが、期間中だけではなくて、その後も継続して人を集めていくにはどういった取り組みが必要なんでしょうか?

上野:いい質問ですね。例えば、競技が開催される区の公立小中学校を休みにして、子どもたちがパラを見る機会を創出するというのもアイデアとしてあると思います。とにかく会場を満員にする、それを特にU12とかU15の子どもたちに観てほしいんですよね。これからの世代の子たちに。まずスポーツで、「観る・する・支える」それをリアルに、ナマで観てほしいんです。スポーツの醍醐味ってライブ・現場だと思うんです。どれだけOTTが発達しても、やっぱりナマで観戦することです。だから、その年代の子たちに観戦してもらって、僕がパラ選手からもらったガッツとか、選手たちが汗をかいている姿を見て、いろんなことを感じてほしい。これはとても大事なことだと思っています。

杉原:僕もオリよりパラの方が盛り上がるんじゃないかなっていう気がします。

上野:あと、世田谷です。世田谷区にはアメリカのオリ・パラの選手団が来ますが、そこにリオのパラリンピックトライアスロンで銅メダルを取ったメリッサ・ストックウェル選手に来てほしいんですよね。僕は彼女をWOWOWでやっていたパラリンピック・ドキュメンタリーシリーズの「WHOⅠAM」で知ったんです。彼女は左足を失ってしまったんですけど、お母さんになってからリオで銅メダルを獲って現在も活躍している。そういう選手に来てもらって交流してほしい。世田谷区では子どもと選手の交流イベントで、選手に直接質問して話を聞けるような企画を進めているんですね。オリ選手ももちろんなんですけど、彼女のようなパラ選手との交流も深めてほしいんです。とにかく百聞は一見に如かずですよね。意識が変わるじゃないですか。

杉原:それは間違いないですね。いいですね。ぜひHERO Xとも絡めてなにかやりましょう!

上野:やりましょう! HERO Xって名前もいいですよね。あとは、一過性にしないこと。そのためには今から何か動かないと間に合わないと思うんです。

杉原:そこでもうひとつ僕が気になっていることは、ポイントは“プロ化”なんじゃないかなって思っていて。JFLがJリーグになっていく、要はサラリーマンからプロになるっていう。本音を言うと、東京2020で何かプロリーグができていてほしかったなって思うところなんですけど。

上野:ほぉ。僕はそのあたりは詳しく分からないんですけど、逆に世界の中ではパラ競技でプロ化している事例ってあるんですか?

杉原:プロとしてやっている方はいらっしゃいます。僕がスポーツのプロ化がすごく大事なことだなと思っている理由は、企業選手、嘱託社員でやるのはもちろんいいんですけど、そいう基盤はあっていいものの、やっぱりプロとして闘って、1億円プレーヤーがもっと出てきてもいいんじゃないかって思うんです。現状ではまだひとりかふたりしかいないと思います。スポーツが持っている力で、だれか1人でも2人でも、フラッグシップモデルになるスーパーヒーローが生まれてほしいなと。

上野:私もその考えには大賛成です。そして1億円プレーヤーになれたなら、堂々と言っちゃったほうがいいですよね。そうしたらそこに到達できる才能を持っている選手はいっぱい出てくると思うんですよね。

杉原:そうなんですよ。僕も言ったほうがいいと思うんですけど、出る杭は打たれる的なところも日本にはありますし、なかなか難しいところですが。

上野:でも可能性はありますよね。スーパースターっていうのは、瞬間風速と同じでその時だけなんですよね。それを永続的なものにするために、台風を電力に変えていかないといけない。その為にはやっぱり戦略と仕掛けが必ず必要で、例えば少人数の競技をリーグ化して、東京をその競技のメッカにしてしまうとか、その競技の育成の聖地を日本のどこかにしてしまって、ワールドカップと名乗るかそれに準ずるような大会を4年か2年に1回日本で開催する。「2年後に開催予定で、予選は2020の秋からです。」みたいなことを東京オリンピックが終わったタイミングで発表すれば、世界中のメディアが注目するチャンスじゃないですか。東京オリンピック・パラリンピックに協賛できなかったスポンサーもたくさんいますしね。

杉原:まったく同じことを思っています。ここから話が繋がっていくのですけど、今、車いすをモビリティーとして考えた新しいスポーツをつくろうかと思っているんです。そこで、ちょっとこちらを見ていただきたいのですが。

RDS最新モビリティーを真剣な表情で見つめる上野氏 (写真左) と杉原 (写真右)。

根木慎志氏にもパーソナルモビリティWF01 (http://hero-x.jp/article/5833/)

杉原:僕もこの競技をプレーヤーとして楽しみたいのですが、ただ普通の車いすではやりたくないんです。やっぱり “車いす” なので。モビリティー自体がかっこよければ、いろんな人が参加したいと思うのではと。そうすると、ボーダーを超えることはできなくても、ちょっとだけ消しゴムで滑らかにできるんですよね。全部は消せなくても。一緒にエンターテインメント、スポーツを通じて何か理解を深めていけたらいいよね、しかもそれがリーグか何かになったら盛り上がるよねと。僕も車いすバスケを根木さんたちとよくやるんですけど、その時にちょっとおもしろいなって思ったことがあって、いつもみんなが口をそろえて言うのが、「根木さんのいるチームずるい」なんです。

上野:それはなんでですか?

杉原:普段は車いすユーザーの側に身体的ハンディーキャップがあるのですが、車いすバスケになったら立場が逆転するのです。根木さんの車いすさばきがやはりめちゃくちゃ上手いので、健常者はもう追いつけないわけですよ。そうなるともう、何がハンディで何がハンディじゃないのかっていうことが分からなくなるんですよね。

上野:なるほどね~。

杉原:僕はスポーツを通じてなんかこういう逆転化をしてみたいなと。東京2020で世界が注目しているなかで、プロとまではいかなくても、そういうリーグができていたら、結構な賞金も出たりして。

上野:賞金は大事ですよ。一番大事だと思います。

杉原:ですよね。やっぱり賞金が出てくるだけでフェアになるじゃないですか。僕はそこを仮想会議ではなくてリアルしていきたいんですよね。やはり今までの基盤になっている車いすの文化の上に上積みをしても、ブレイクスルーはなかなか難しいだろうし、僕にはそこは期待されていないと思うんですよ。それなら新しいものをつくって二極化するわけではなくて、同じことをやりたいんだけれども、違うアプローチをする必要があるんじゃないかなと。僕はそのひとつがスポーツだと思っています。

上野:いいですね~。もうスポンサーはついているんですか?

杉原:いえ。そこは今からやっていこうと思っています。

上野直彦

兵庫県生まれ。スポーツライター。女子サッカーの長期取材を続けている。またJリーグの育成年代の取材を行っている。『Number』『ZONE』『VOICE』などで執筆。イベントやテレビ・ラジオ番組にも出演。 現在週刊ビッグコミックスピリッツにて連載となった初のJクラブユースを描く漫画『アオアシ』では取材・原案協力を担当。NPO団体にて女子W杯日本招致活動に務めている。Twitterアカウントは @Nao_Ueno