目次

昨年10月8日に、スイス・チューリッヒで初めて開催された「サイバスロン」は、障がい者アスリートのための国際競技大会。パラリンピックが、障がい者スポーツの競技会である一方、サイバスロンは、義手や義足、エクソスケルトン(電動外骨格)などのアシスト機器で能力を拡張したアスリートのパフォーマンスと共に、それを支える最先端のロボット工学や、生物機械工学などの技術提供者も重要とし、それぞれの成績優秀者には、メダル及びカップが与えられるという かつてないユニークな内容。 とはいえ、一般的にはあまり知られていないのが現状で、日本での認知度は、まだまだといったところです。そんな矢先、4月17日の銀座では、大会主催者をはじめ、スイスに本拠を置く赤十字国際委員会(ICRC)の支援部長や、第1回大会に参加した日本チームの代表者など、サイバスロンの関係者が、来たる2020年の第2回大会に向けて一堂に会し、プレゼンテーションを行いました。

在日スイス大使館 文化・広報部長 ミゲル・ペレス氏

サイバスロンは、競技とイノベーションのマリアージュ

プレゼンテーションが開催されたのは、銀座のニコラス・G・ハイエックセンター14階、シテ・ドゥ・タン ギンザ。最初に登壇したのは、在日スイス大使館 文化・広報部長のミゲル・ペレス氏です。

「サイバスロンは、通常なら、共に時間を過ごすことのない3つのグループの人たちが一所に集まるという、大変意味のある場だと思っています。一つ目のグループは、応援に駆けつける一般市民の方たち。二つ目は、技術を持つ企業やベンチャー・スタートアップ企業。そして、三つ目は競技者たちです」

サイバスロンが、競技を通してさまざまなイノベーションを楽しめる大会であることを強調しつつ、冬季パラリンピックにおける日本人初の金メダリストで、チェアスキーヤーの大日方邦子さんや、サイバスロン第1回大会の強化型外骨格レースに出場したシルケ・パンさんなど、会場に足を運んだアスリートについても紹介しました。

スイス連邦工科大学チューリヒ(ETH Zurich)シーグリスト・ローランド氏

ソーシャル・インクルージョン(社会参画)に必要なのは、バリアを取り除くこと

次の登壇者は、スイス連邦工科大学チューリヒ(ETH Zurich)のシーグリスト・ローランド氏。第1回大会では、競技の種目やルールなどを設定する競技担当ディレクターを務め、2017年1月より、サイバスロン共同ディレクターに就任。最初に披露したのは、第1回大会のダイジェスト映像です。

https://www.skyfish.com/p/cybathlon/724952/21873203?predicate=created&direction=desc

「サイバスロンの目的は、障がい者の方たちの日々の生活を支援する支援器具の向上・促進です。彼らのニーズ、感じている課題や挑戦にしっかり応えられるよう、研究者たちと連動して、開発を進めていく必要があります」

それと同時に、「研究機関は、器具の開発について、この先、どんな機会や限界があるのかを一般市民にしっかり知らせなくてはならない」と言います。

「技術開発には、多額の資金が費やされます。その資金がどう使われたのか、有益な技術開発に繋がっているのかということを一般市民の方は、理解する必要があるのです」

ETH Zurich/Nicola Pitaro

シーグリスト氏はこう続けます。「サイバスロンは、単に競技を行うものではなく、対話の場でもあります。障がい者と一般市民の間でも、バリアを取り除くためにも、そういった対話をしていく必要がある。バリアを取り除くということは、すなわち、ソーシャル・インクルージョン(社会参画)を進めることに繋がるのです」

ETH ZURICH/Alessandro Della Bella

「パラリンピックとは競技の原理そのものが異なっています。依って、サイバスロンの競技者は、必ずしもスポーツ選手ではありません。しかし、サイバスロンの競技には、パラリンピックのアスリートでさえも、特別な訓練が必要です。例えば、義手で電球をひねりながら取り替えるなど、通常の競技とは違う特殊な技術を求められるからです。それこそが、日常生活に必要な技術であると考えます」

大会開催時には、科学シンポジウムや、学校訪問なども行い、若い世代の人たちへのアプローチも強化。また一般の観戦者は、試合を見るだけでなく、「脳コンピューターインタフェースレース(BCI)」など、実際の競技種目を体感できる場での実体験を通して、サイバスロンの魅力に触れる機会に恵まれました。

「研究者、一般市民、障がい者が、一堂に結ばれる場を提供できたのではないかと思います。これから4年間、さまざまな地域を回り、2020年には、第2回大会をチューリッヒで開催する予定です。また、“サイバスロンシリーズ”と題して、大学との連携を取りながら、世界各地で競技を行っていきたいと思っています。今考えているのは、日本、アメリカ、オランダ。サイバスロンを通して、ソーシャル・インクルージョンのアイデアをどんどん広めていきたいです」

スイス連邦工科大学ローザンヌ(EPFL)のマレク・ヤンチック氏(左)とトリスタン・ボウガ氏

TWIICE、自分だけの“オーダーメイド式・電動外骨格”が誕生

プレゼンテーションの中盤では、スイス連邦工科大学ローザンヌ(EPFL)で、エクソスケルトン(電動外骨格)の「TWIICE(トゥワイス)」を開発したトリスタン・ボウガ氏とマレク・ヤンチック氏が登壇。

「TWIICE(トゥワイス)は、下肢のための外骨格。立つ能力がない、または感覚のない人であっても、これを使えば歩けるということです」とボウガ氏は話し、サイバスロン出場に至る軌跡について、語りました。

「まったくゼロからの出発でした。ひとつのアイデアを元に、デザイン、設計、開発を1年半ほど繰り返し、最初の形ができたのが2015年10月。パイロットのシルケ・パンさんが、このデバイスを初めて装着したのが、大会の3ヶ月前でした。歩けるようになるのに、約1ヶ月かかりましたが、あっという間に上達して、一人で歩く、階段を上がるなどの動作ができるようになりました」

ETH Zurich/ Nicola Pitaro

シルケさんは、ヨーロッパのサーカスやクルーズ船、劇場などでパフォーマーとして活躍していましたが、2007年にサーカスの事故で下半身不随に。TWIICEに出会うまで、9年以上、歩かない、立てない状況だったといいます。

「医師からもう立てないと言われていたので、夢みたいでしたね。初めてこの器具を見た時、付ければ簡単に歩けるだろうと思ったのですが、的外れな考えでした。“立つ”という感覚自体も少し変な感じがしましたし、自力で歩いていた時と、これを装着して歩く感覚は全然違っていて。一番難しかったのは、歩く時にどうやってバランスを取るか。ストラップをしっかり装着して、周りにはサポートしてくれる人たちがいたからこそ、大きな転倒をしなくて済みましたが、もしそれがなければ、多々、転倒したと思います」

シルケ・パンさん。サイバスロン第1回大会で装着したエクソスケルトン(電動外骨格)を実演してくれた。

多様性から生まれる“インスピレーション”と“クリエイティビティ”

他の外骨格との違いについて、マレク・ヤンチック氏は次のように話します。

「TWIICEの開発にあたって、医師や患者たちに色々と話を聞きました。良く上がった意見は、“自分にぴったり合う外骨格がない”ということ。そこで、5人のエンジニアと協力して、次世代の外骨格を作ろうと取り組み、モジュール式でカスタム化が可能なものを考えました。TWIICEのモーターや電気回路、バッテリーの部分は共通ですが、体型など、各個人のニーズに応じて、各部品を選び、3Dプリンターを使ってカスタム化できる製造技術を活用しました」

素材には、超軽量かつ剛性強度を持つカーボンファイバーを採用。また、今回の外骨格のために、スイス大手電動モータメーカーと協力し、新しいアクチュエーターを開発したのだそうです。

「これは、個人用に外骨格を一つずつ作れる廉価な方法でもあります。多様性、柔軟性が実現できたのは、この製造方法に依るもの。多様性というのは、もう問題にはなりません。むしろ、多様性があることによって、インスピレーションやクリエイティビティが生まれるのです」

「約2年後を目処に、製品化に向けて進めていきながら、一人で装着できるための改良と、安全のためのコントロールの改善を重ねていく予定です」

赤十字国際委員会(ICRC)の支援部長 パスカル・フント氏

必要なのは、“適切な技術”と“手の届きやすい価格”の実現

「WHOによると、世界では約4000-4500万人が、義手や義肢などの補助器具を必要とする障がいを持つ方たちです。そのうち、80%が途上国に住んでおり、実際に手に入れることができるのは、わずか15%に過ぎません」と語るのは、赤十字国際委員会(ICRC)の支援部長のパスカル・フント氏。

かつて3000人ほどの医療従事者がいて、優れた医療体制を持つ街だったが、今では数十名しか残っていないと言われるシリアのアレッポを例に挙げ、途上国の置かれた現状の過酷さを伝えました。

「ソーシャル・インクルージョン(社会参画)の第一ステップは、義肢などの装具へのアクセスを担保することです。ICRCでは、自然災害や紛争などにより、手足を失った、あるいは不自由になった人たちの社会参画をサポートするため、現在、世界34カ国に150以上の施設を開設しています。毎年、平均約40万人の方たちに支援を提供すると共に、それらを提供する専門家の訓練にも尽力しています」

ICRCは、ここ30-40年に渡り、スイスの産業界とも協力し、高品質かつ安価な義肢製作技術の開発に取り組んできました。

「何百万人という人たちを対象に、社会参画、アクセスの可能性を高めることを考えると、価格はとても重要です。現在、私たちが提供する義足は、50ドル相当。これは極めて基本的な機能を要している義足です。その一方、ランニング用のブレードなど高機能製品になると、1000ドル、1万ドルという価格帯になってしまいます。今、スイス連邦工科大学ローザンヌ(EPFL)と協力して義足の開発を進めていますが、優れた機能を備えつつ、手頃な価格で生産できるよう、努めていく所存です」

「今年末から来年初頭にかけて、プロトタイプを完成させ、生産は来年中に開始したい」とパスカル氏は話す。

「繰り返しますが、ソーシャル・インクルージョン(社会参画)を考えた時、特に新しい要素って、実はないのです。適切な技術を開発しながら、それを手頃で入手可能な価格で生産していく。それによって、義肢や義手が必要な人たちに提供していきたいということです」

和歌山大学の中嶋秀朗教授

最新技術で挑む、ニッポンの挑戦

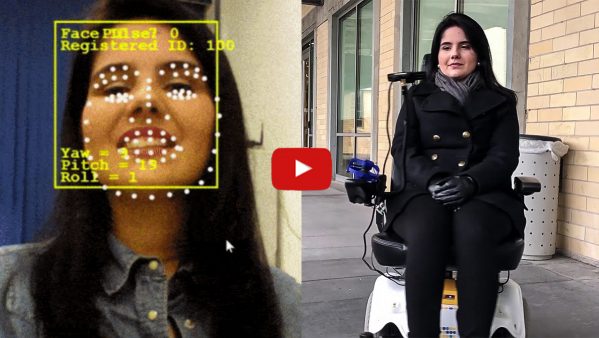

次に登壇したのは、和歌山大学の中嶋秀朗教授。同氏が率いる「RT-Movers」は、サイバスロン第1回大会の電動車いすレース部門で4位の好成績を収めました。

「色んな電動車いすがありますが、私たちが開発した“RT-Mover Ptype WA”の特徴は、斜めからも階段の段差を上っていけることです。真正面からだけでなく、色んな角度からアクセスできます」と中嶋教授。

さも簡単に聞こえますが、ここに辿り着くまではいばらの道だったようです。サイバスロンの出場まで、わずか11ヶ月足らずの間に行った主な実験回数は、553回。そのうち、半日かかる実験を実施した日は73日。

©ETH Zürich/Alessandro Della Bella

「順調にいくかなと思うと、それが実際、中々動かないんですよ。階段を上るのが意外に難しくて、足が浮いた、暴れたり、大分手間取りました。色んなハプニングが発生しますし、どうやって安全に実験をするか、けっこう難しいんですね。色々とやりながら、大会にこぎつけました」

今回のプレゼンテーションでは、同種目で1~3位になったチームとの結果分析も披露しました。「仮に練習時の最高パフォーマンスが出来たとしても、残念ですね。同じ順位でした(笑)。それはそれとして、もし次の大会に出場するとしたら、解決すべき課題は二つ。ひとつは、スピード不足への対応。あと、もうひとつは技術的進歩です」

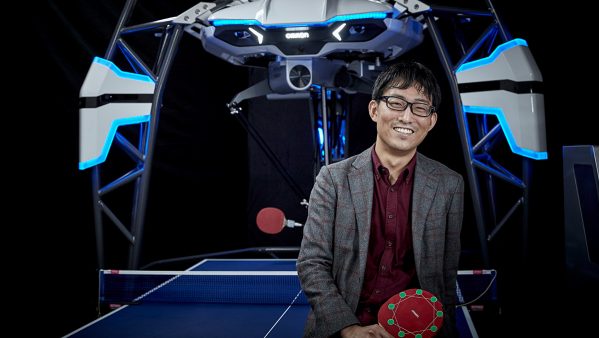

メルティンMMI 最高経営責任者(CEO)の粕谷昌宏氏

「これは、単純に勝ち負けを競うのではなく、競技を通じて、福祉業界を盛り上げていく大会」

最後に登壇したのは、メルティンMMI最高経営責任者(CEO)の粕谷(かすや)昌宏氏。「生体信号処理技術」と、「ワイヤ牽引駆動技術」を事業の軸に、「人類を超える可能性」を探求するため、人と機械を融合させる技術の研究開発を続けています。

サイバスロン第1回大会では、「強化型義手レース」と、機能的電気刺激自転車レース(FES)の2種目に出場。

「第1回目ということで、1年前にリハーサルがありました。そこでは、今まで論文やテレビでしか見たことのなかった最新機器を展示しているのではなく、装着して、その辺りを歩いている人が、そこかしこにいる状況です。未来にタイムスリップしたようなワクワクした感じを受けました」と粕谷氏は話します。

「空気感として、“一緒に未来を作っていく場”という意識が強くて、リハーサル終えたあとに、利用者の方も含めてディスカッションする機会がありました。それが、また新たなコラボレーションの場になっているんです。単純に勝ち負けを競うものではなく、競技を通じて、福祉業界を盛り上げていくーそれを強く感じられる大会だったと思います」

今回のプレゼンテーションに出てきた“ダイバーシティ(多様性)”や“ソーシャル・インクルージョン(社会参画)”という言葉を日本でよく聞くようになったのは、ほんの数年前。ましてや、今回ご紹介したサイバスロンについて、ご存じの方は、まだひと握りではないでしょうか。しかし、これらが互いに影響し、連動しながら、私たちの生きる世界を大きく変えつつあることは事実。2020年に向けて、サイバスロンの動向をベンチマークしてみては?よりリアルに、現代社会の全体像が掴めるようになるかもしれません。

人間の能力×テクノロジーで、10秒の壁を超える。

人間の能力×テクノロジーで、10秒の壁を超える。

テクノロジーの進化とスポーツの未来。

テクノロジーの進化とスポーツの未来。 −スポーツを観る側も、テクノロジーの恩恵を受けられますか?

−スポーツを観る側も、テクノロジーの恩恵を受けられますか?