目次

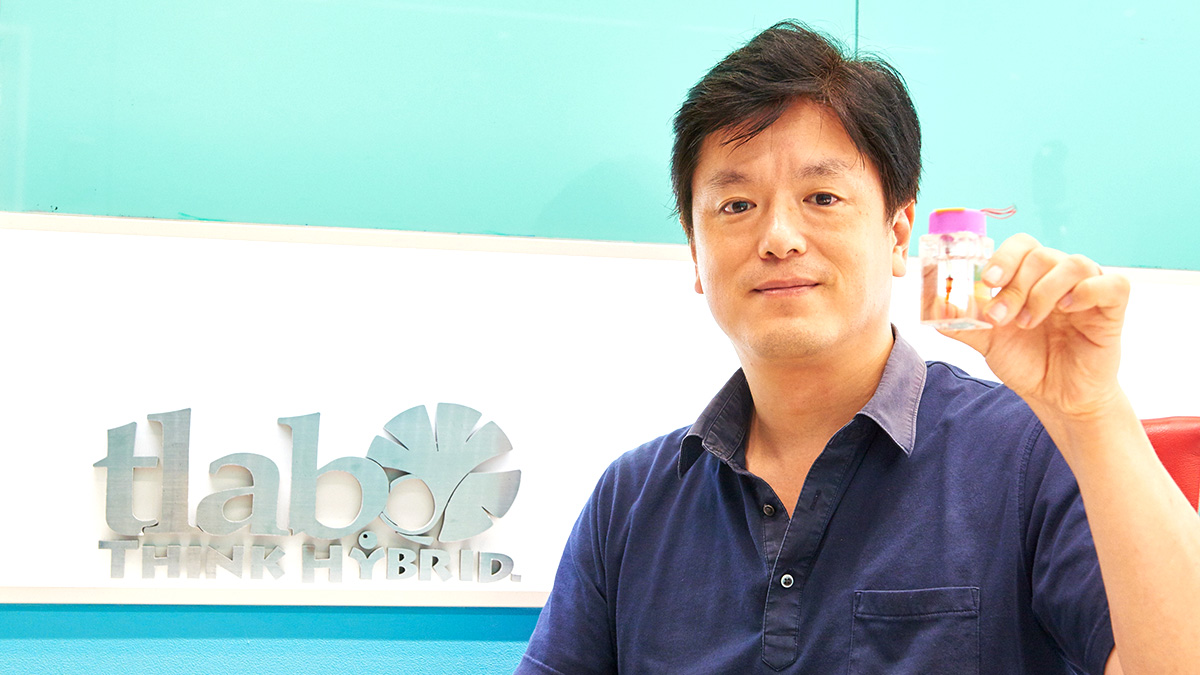

分野横断型の研究が進むロボットの世界。工学と化学、物理、医学などの研究が融合し、培養した筋肉がまるで人間の腕のような動きをするロボットを東京大学生産技術研究所の研究チームが発表した。チームを牽引してきた研究室のリーダー、竹内昌治教授は、この研究を「バイオハイブリッド」と呼ぶ。バイオハイブリッドな研究とは、いったいどのようなものなのか。

研究室メンバーのバックグラウンドは

機械工学、化学、物理、生物、医学など多彩

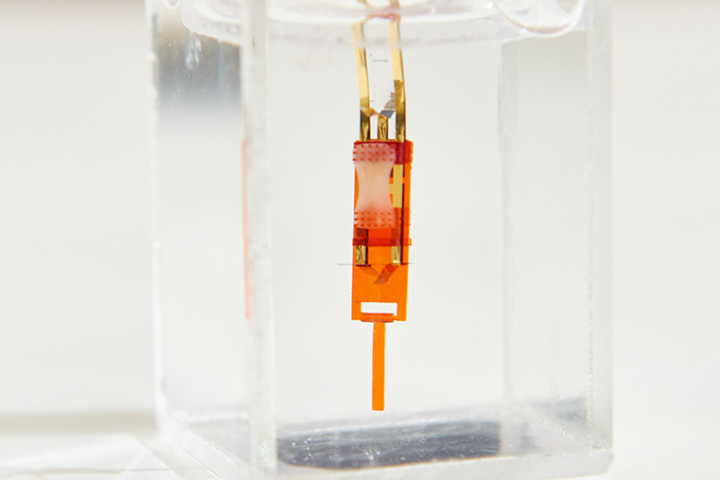

中央上部の白い部分が培養筋肉。オレンジ色の部分は3Dプリンタでつくった樹脂の骨。

生体特有の能力を人工物のなかに取り入れる試みは、科学の歴史のなかで、繰り返されてきた。しかし、現実には、人工物で生体の機能を完全に模倣することは不可能に近い。人工物を生体に取り入れるのではなく、生体と人工物とのハイブリッドをつくることで、生体の能力を「ものづくり」に活用しようとしているのが竹内教授率いる同研究所のチームだ。今年(2018年)5月、米科学誌に発表された論文。世界中の注目を集めることになったその内容は、人工的に培養した組織二つを樹脂製の骨格に付けることで、人間の指に似た動きができるロボットを開発、1週間動き続けることに成功したというものだった。

「私の研究室では、いろんな方向で研究しているのですが、メインとなっているのはバイオハイブリッドという考え方です。僕のバックグラウンドは機械工学ですが、研究室のメンバー、それぞれのバックグラウンドは、化学、物理、生物、医学など、多岐にわたっています」

入れ替わりながらも常時50~60名いるメンバーは、工学、生物学、化学、医学などのPh.D取得者、学生、メディアアーティスト、会社社長など、立場もさまざまだ。

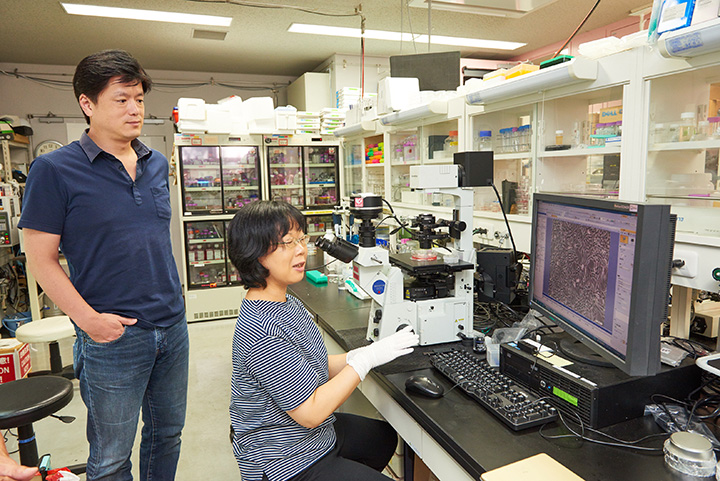

生産技術研究所は異なる専門分野を持つ研究者の交流の場でもある。

「異分野の融合型研究をやっていくと、考え方自体がどんどん、どんどんハイブリッドになっていきます。たとえば現在、生体と機械のハイブリッドな研究を推し進めています。僕ら、ものづくり屋がまだ実現できていないのは、生体に見られるような特殊で、非常に魅力的な機能です。それは1分子レベルで物質を検出してしまう能力であったり、超効率的な物質生産能であったりします。自己複製や自己修復という能力も、生体特有のものです。そういう機能を人工物のなかに取り入れる試みは、長い歴史のなかでいろんな研究がなされてきました。しかし、まだ、完全には人工物で生体の機能をしっかりと模倣できているわけではありません。そうであるのなら、生体を1つの人工物と同じような感覚で用いることのできるパーツとして、人工物のなかに融合したバイオハイブリッドシステムとして提案していこうというのが、僕らのアプローチです」

これまでの具体的な成果としては、人の汗の匂いに反応する蚊の触角に含まれている嗅覚受容体を人工的に再構成し、人の匂いに反応するセンサーをつくることに成功した。開発が進めば、足場や視界の悪さから発見が遅れてしまうような災害地などでの救助活動にも役立つ。

筋芽細胞が筋繊維となり、

筋肉となるプロセスを人工的につくる

竹内教授は、ハイブリッドな発想が社会の諸問題を解決し、科学技術を進展させると考えている。

今年、米科学誌に論文を発表した培養筋肉も、生体を人工的につくるという点が共通する。

「筋肉は、直径が10ミクロンくらいの筋芽細胞が組み合わさって出来ています。筋芽細胞が集まると、細胞膜同士が融合して、きれいな繊維ができ、その繊維が束となって筋組織ができます。筋組織と神経がつながり、神経から信号が来ると筋肉が収縮するというのが我々の体の中で起きている筋肉が動くメカニズムです。普段、筋肉はお母さんのお腹のなかで細胞が分裂して出来上がってくるわけですが、僕らは組織工学的なアプローチで、体外で筋肉をつくっているのです」

筋芽細胞が筋繊維となり、筋肉となるプロセスを、人工的につくり出しているのだ。

「筋芽細胞を集めて、あるゼリー状の空間のなかに入れて、培養液を加えると、自ずと細胞は自己集積してきて、筋繊維が出来上がります。それを、とても細長い空間で行なうと、筋繊維がある一定の方向に配向し、そこに電気信号をかけると収縮するのです。その方法自体はこれまでもあるのですが、僕らは、まず細胞をゼリーのなかに閉じ込め固めた後、そのゼリーを型枠から取り出し、いろんなところに貼り付けるように改良しました。貼り付けた後に、その場で細胞が筋繊維に成長できる方法を考案したのです。」

ゼリーごと型枠から取り出せるようにしたことで、培養筋肉はパーツとして使えるようになったのだ。

「たとえば、3Dプリンタで骨格をつくり、この関節が動いてほしいなというところに筋肉を合わせて、電気刺激を与えると関節が動くようなシステムをつくりました。生体の組織のものづくりと、3Dプリンタでつくるものづくりを、うまく融合させたハイブリッドシステムを提案しているという状況です」

将来的には培養筋肉の大型化も可能だろうが、そのためのハードルはまだ高い。

「細胞なので、いつも養分を与えないといけません。筋肉を分厚くすると、培養液が内部まで行き渡らなくなるのです。人間の筋肉は太いのに栄養が行き渡るのは、筋肉のなかに血管が通っているからです。現状の培養筋肉は、あくまでもプロトタイプとしてつくっていて、生体組織と3Dプリンタでつくった人工物との融合、融合する際にどのようなものづくりが重要になってくるかという基礎的な研究のアウトプットとして出しています」

研究で培った技術は将来、

医薬品開発のモデルや培養肉に応用可能

現在は基礎的な研究の段階だが、培養筋肉には大きな展望もある。

「左右1対として、両側で同じようなテンションで引っ張る拮抗構造の培養筋肉は、1週間以上長持ちします。そうなると、使えるアプリケーションがあるのではないでしょうか。たとえば、医薬品開発のモデルとして使えるのではないかと考えています。筋肉をターゲットとした薬はたくさんあります。通常は人の細胞をとってきて、皿の上で、2次元で培養して、医薬品に対する収縮具合を見ます。ただし、2次元で収縮するのと、3次元で収縮するのとでは、全く違う応答を示すことも多々あります。力も違うし、細胞一つ一つが持っている能力も違うし、グルコースの消費量も違います。そうした違いがあるために、2次元では、薬がどういうふうに効いたかというのは、正しくはわからないのです」

3次元の培養筋肉なら、より人体の筋肉に近いモデルでデータを取ることができる。

「その発展形として、筋肉と神経とを結びつけることにより、ALSの患者さんの治療薬の開発モデルもできると考えています。通常、3次元の筋肉を研究するときは、ネズミなどの動物を使いますが、そこには2つの問題があります。動物実験をしていいのかという倫理的な問題と、ネズミとヒトは種が違うので、ネズミに効いてもヒトに効かないということはたくさんあるという問題です。ヒトの細胞を使って培養筋肉を作れば、ヒトの3次元の筋肉を模倣することになり、種の違いは起きません。将来は、動物実験を使わないような方向に進むのではないかと思っています」

ヒトの筋肉以外に応用すれば、次のような展望も開ける。

「牛の筋肉をつくることができれば、牛を殺さなくても牛肉ができます。オランダの研究者が世界で初めて培養肉をつくったのですが、環境負荷が少ない、細菌を一切含まないクリーンな環境でつくることができる、高蛋白・低脂肪のようなデザインをすることができるなど、メリットは多いのです。欧米では培養肉をつくるベンチャーも立ち上がっています。僕らも筋組織をつくり、筋繊維を配向させるという技術を持っているので、そちらの分野への応用もまじめに考えています」

さまざまな分野の研究者が集まる研究室だからこそ、培養筋肉について、さまざまな発想が生まれるのだろう。

「ある人は本気で医薬品を開発しようとしていて、ある人は筋肉がどのように発生してくるのかを基礎生物学としてしっかり調べようとしています。また、ある人はロボットに応用しようと試みています」

いずれにしても、東京大学生産技術研究所の竹内研究室に集う研究者たちは、楽しさを感じながら研究に打ち込んでいることだろう。

竹内昌治(Shoji Takeuchi)

1972年、東京都生まれ。東京大学工学部産業機械工学科卒業、同大大学院工学系研究科機械情報工学専攻博士課程修了。現・同大生産技術研究所 教授、総合バイオメディカルシステム国際研究センター センター長。研究室では「Think Hybrid」を合言葉にしている。「少子高齢化の問題、環境問題、安心安全の問題など、多くの問題があるときに、一つの専門分野だけでは解決できないことがあります。いろんな分野の人が集まって、いろんな発想をして、解決するのが自然な流れでしょう。それを一つの研究室でやっていこうというのが、私共のポリシーです」