目次

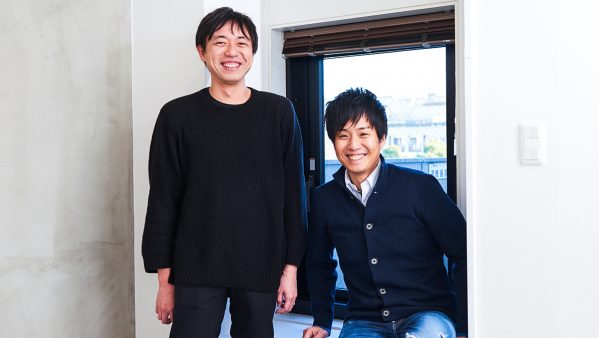

世の中を良くするため、人と人を繋げる。神奈川県理事の脇雅昭氏は、プライベートな時間を使ってそのことに専念してきた。全国の公務員をリアル・オンラインで繋ぎ、出会いの場所を創造していく。近年は民間とのマッチングもスタート。そんな脇氏と交流のある本誌編集長・杉原行里がその真意を紐解く。 ※対談は、ソーシャルディスタンスに配慮して実施。撮影時のみマスクを外しています

進化し続ける出会いの場

総務省から出向し、神奈川県庁で理事(未来戦略担当)を務める脇雅昭氏。同氏が各所で注目されているのは、人と人を繋げる活動を続けていることにある。

スタートは2010年、47都道府県の地方公務員と中央省庁の官僚の交流の場となる『よんなな会』を立ち上げたことだ。コロナ禍の前は年2〜5回のイベントを開催し、休日を利用して全国から集まる公務員たちに向け、講演会や懇親会を実施してきた。

その後、2020年には全国の公務員が東京出張時に気軽に立ち寄れ、さまざまな職業の人たちとリアルに出会える場所として『よんななハウス』を東京にオープン。さらに、全国の公務員によって運営される、公務員限定のオンラインプラットフォーム『オンライン市役所』もスタートさせている。

公務員とは世の中が良くなるために頑張る仕事

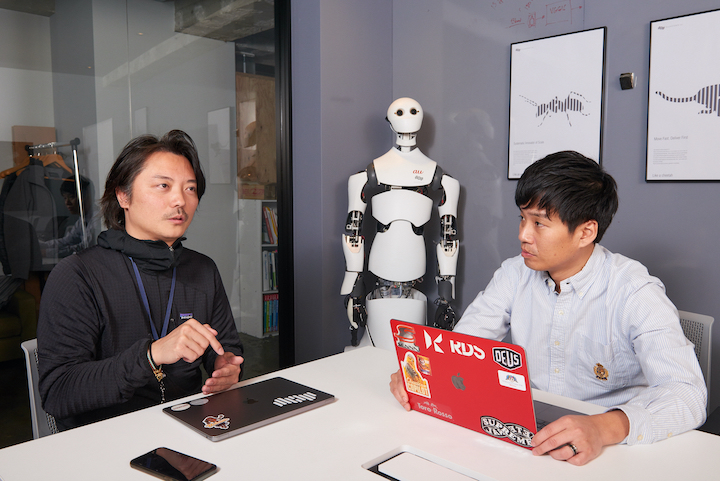

杉原:まず率直に、脇雅昭とは何者なんだろうという疑問があるんです。

脇:あははは、ひとことで言えば「公務員」です。公務員とは、世の中が良くなるために頑張る仕事。なので、自分が思いついた世の中にとって良いものは何でもやってみようとしています。

よんなな会発起人であり神奈川県理事の脇雅昭氏 ※撮影時のみマスクを外しています

杉原:本業である神奈川県での仕事では、さまざまな社会課題に取り組まれていると思います。現在はどのようなことをされているのでしょう。

脇:最近はワクチン接種に関することばかりです。本来は「未来戦略担当」で、未来と名のつくものすべてに関わっています。

簡単に言えば、社会課題をいかに解決するかを考える仕事。皆様から税金をいただいて、予算を作って、事業を作ってというのがこれまでの解決方法でした。しかし、社会課題のすべてに税金を投入するのは難しい。では、何か新しい解決方法はないか? そこを模索するのがチームの仕事です。

例えば、税金ではなく各種ポイントを寄付のように使っていただくとか。実際、クレディセゾンさんの永久不滅ポイントを活用している例があります。

杉原:プライベートな時間を使って『よんなな会』を始めたきっかけは何だったのでしょう。

恩返しの気持ちからスタートした『よんなな会』

脇:きっかけは、大分から総務省に赴任していた同僚です。赴任してから、働き過ぎてどんどん元気がなくなってしまった。私も熊本県へ赴任した経験があって、そのときは県庁や地元の方にたくさんお世話になったんです。でも、その逆ができていないと感じたので、いろいろな人を紹介する飲み会を開くようになったんです。

杉原:純粋な恩返しの気持ちから始まっていたんですね。

※撮影時のみマスクを外しています

脇:はい。同期も地方に赴任した経験があったので、それぞれお世話になっている方を呼んで、60人くらい集まったのが『よんなな会』の発端。今ではFacebookに約6000人いて、コロナ前は毎回500~600人集まってイベントをしていました。それができなくなったので、『オンライン市役所』を作ったわけです。

公務員に限らず、所属している組織の「あたりまえ」に脳が支配されて、自分の限界を決めてしまいがちです。だからこそ、いろんな人たちに会うことが大事で。自分の組織のやり方が唯一ではないと知れば、もっと頑張れるんじゃないかと思っていたんです。

杉原:すごくよくわかります。

同じような仕事をしている

全国の公務員をオンラインで繋げる

脇:『よんなな会』というのは、全国の公務員が自腹でリアルに集まる場所なので熱気もあるし仲間もできる。でも、少しモヤモヤしていた部分もあって…。休日の熱気そのままに月曜も頑張れているのかな? ということ。非日常のお祭りも大事ですが、もっとも必要なのは日常での「気づき」や「出会い」なのではないかと。

杉原:地元に帰っていつもの組織に戻った途端、逆にテンションが下がることはありそうです。

脇:そう、そんなときに熊本県時代を思い出したんです。ある町から届いた資料が滅茶苦茶だったんで、電話でクレームをいれようとしたんです。担当者名簿を見たら、僕らが10人くらいでやっている仕事をその方ひとりで全部やっていて、「こりゃ無理だわ」と思ったんです。

そこで初めて市町村の大変さを知ったと同時に、そんな日常の中で新しいことを始めたり、前に進もうなんて相当大変なことだよなと。

杉原:もうすでに十分頑張っているわけですから。

脇:その出来事をふと思い出したとき、これは「縦の組織だけを見ているから大変なんだ」と。横で見たら1741市町村、47都道府県も合わせると1788の自治体があって、そこには同じような仕事をしている。ここを「横でつなげば相談できる人がいっきに増えるな」と思ったんです。「それができるのはデジタルの力だ!」と。

コロナ禍で大変ではありましたが昨年4月にオープンしました。現在、1788自治体ある中で1015の自治体が参加するまでになったんです。

杉原:それはすごい!

オンライン市役所のホームページ

脇:『よんなな会』のときから主催者と参加者という関係がすごくイヤで、とにかくみんなを巻き込みたかった。なので、自分の関心ごとを立ち上げてもらい、5人くらい集まったら「課」にすることにしたんです。仕事に直結するような「みんなの財政課」、「生活保護ケースワーカー課」や、スキルを高めるような「パワポ課」、サークルに近い「子育てサロン」とかすでに50課くらいあります。

頑張るべきところを正しく頑張れる仕組みづくり

杉原:そんな『オンライン市役所』から、どんなものが生まれることを期待していますか?

脇:頑張るべきところを正しく頑張れるようにしたい。ワクチンを例にすると、今回は国で方針を決めずに、自治体の実情に応じて決めるように任されたんです。過去に実例がないことで、みんなそれぞれで考えているのですが、これは知の無駄遣いなんですよ。

杉原:しかも検証ができない。

脇:そうなんです。誰かが考えた良いものを共有すれば、それを基礎にそこから頑張ればいい。今回、大阪にシステムに詳しい方がいて、彼が仕組みを簡潔にまとめてくれたんです。それをオンライン市役所でシェアしたところ、みんなが(簡単に)理解できた。そういう土台(基礎)があると、「その地域にとってのベストアンサーを考える」という一番大事なことに割く時間が増やせるわけです。

神戸市・長井伸晃氏を中心に全国の公務員がオンライン上で集まり、ワクチン体制についての情報を毎週交換。毎回200名近くが参加している。

また、社会課題が先進的に起きている自治体もたくさんあって、「将来こんな課題がくるよ」とわかるだけで備えられる。災害における避難所の棲み分け問題とかもそう。「うちはまだ検討していなかった」ということがわかることが大事で。現場にいる1788自治体の参加者がいるからこそ気づける、リアルな課題なんです。

杉原:公務員は医療の現場と似ていて、トライ&エラーが許されないですよね。どうしても石橋を叩きながら渡らないと批判されてしまう。その結果、サービスが遅れたり劣化したりしてしまう。

脇:どこかで誰かがトライ&エラーしてくれたら、同じエラーをする必要がなくなるんです。また、エラーした担当者が「批判」を抱え込むのではなく、みんなにとっての「価値」に生まれ変わる。青臭い話ですけど、結局は「みんなで世の中をよくしていこう」ということなんです。

※撮影時のみマスクを外しています

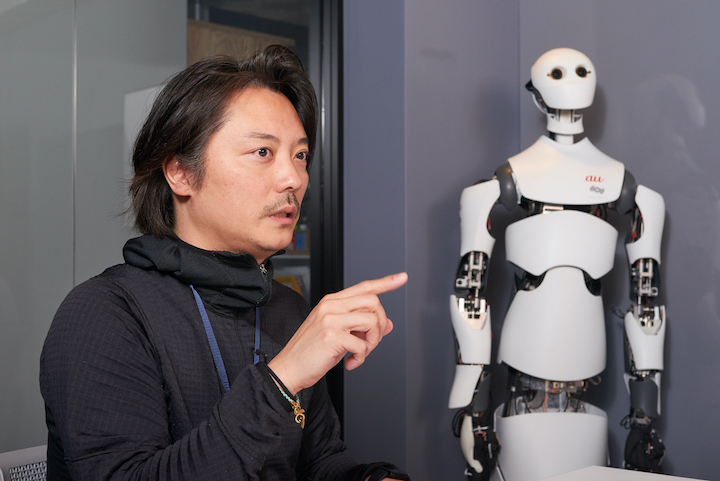

利害関係のない公務員だからこそ「ハブ」になれる

杉原:月に1回、民間の方も呼んだ『オンラインよんなな交流会』も開催されています。それは何故でしょう?

脇:行政だけでは解決できないことってたくさんあるんです。一方で、利害関係のない公務員だからこそ「ハブ」になることができる。稼ぐことが許されない公務員だからこそ、自分が本当に素晴らしいと思う人、社会課題の解決に尽力している人たちを繋ぐことができる。

杉原:そこには脇さんの知り合いしかいないというのもポイントですよね。

脇:いい人かどうかだけで判断しています(笑)。朝9時から夜11時までの4部制にして、毎回20人程をマッチングしています。参加するまでどんな人が来るか誰もわからない。「誰々が来るから行きます」というのがイヤなんです。

杉原:これまでのマッチングで成功例などはありますか?

脇:う~ん…あるはずなんですけど本当に覚えていなくて。最初の頃はメモもしていましたけど、そこに時間を割くくらいなら、人を繋ぐことに注力したほうが意味があるんじゃないかって。「ありがとう」とはよく言われますけど(笑)。

杉原:そのピュアさが素晴らしい。脇さんのフィルターが通っているから、みんな気持ちよくディスカッションできるんです。そして、起業家にとって社会課題は貴重なんですよ。「それ、俺ならできるよ!」とか「困ってるのになんで声かけてくれないの?」というのはそこら中にあると思うんです。

※撮影時のみマスクを外しています

脇:「課題」って誰がボールを持っているかで変わってくるんですよね。行政が持っていたら課題でも、民間に渡すと「ビジネスチャンス」になったり「財産」になるんだなって。それもまた人と出会うことでわかるんです。自分たちが持っているものが「悲観」的なものではなく、「価値」あるものだと思えるようになるんです。

杉原:僕は脇さんにお会いしてから、公務員のイメージがアップデートされたんです。こんなに頑張っている人がいるんだって。脇さんはよく「公務員の志が1%上がったら、世の中はめちゃくちゃ良くなる」と仰っています。まさにその通りだなと思うんです。

脇:みんなすでに頑張っているので1%でいいんです。それでも公務員は人口の3%、338万人もいるので、その力を合わせたらすごいことができると思います。

※対談は、ソーシャルディスタンスに配慮して実施。撮影時のみマスクを外しています

脇雅昭(わき・まさあき)

神奈川県理事(未来戦略担当)。よんなな会発起人。

1982年生まれ、宮崎県出身。2008年総務省に入省。現在は神奈川県庁に出向し、官民連携等の取り組みを進める。プライベートでは、国家公務員と47都道府県の自治体職員が、ナレッジや想いを共有する「よんなな会」「オンライン市役所(https://www.online-shiyakusho.jp/)」を立ち上げるなど、地方創生のためのコミュニティ基盤づくりを進めている。

関連記事を読む