JETROが出展支援する、世界最大のテクノロジー見本市「CES」に参加した注目企業に本誌編集長・杉原行里が訪問。最先端のAI水循環システムによって、一度使った水のなんと98%以上を再利用できるという『WOTA BOX』を開発。世界中が抱えている“水”という壮大、かつ終わりのないテーマに真っ向から立ち向かうWOTA株式会社の代表取締役CEO、前田瑶介氏にお話をうかがった。

実は身近な“水”の問題

杉原:まずは、JETROが運営に携わるCES に出展されたとのことですが、出展のきっかけや狙いについてお聞かせください。

前田:オンラインでのプレゼンテーションは難しかったのは確かです。しかし、終了後にアメリカの企業から販売代理店になりたいというオファーがあったり、個人的に買いたいというお声もいただきました。今回オンラインでしたが、出展を決めた背景には“こういうプロダクトがある”ということを海外に向けてプレゼンテーションしたらどの程度の反響があるのかを知りたいという気持ちがありました。またアメリカに進出したいとも考えていたので、反応を見るというか、果たして日本と同じモデルで通用するのか? など感触を確かめたかったんです。結果として、今回の出展で海外にもニーズがあるということを知れたのはよかったですね。

杉原:マーケットリサーチを兼ねて出展されたということですね。“人と水のあらゆる制約をなくす”という壮大なテーマを追求し続ける「WOTA」ですが、前田さんはどういうきっかけでこの会社に参画したのでしょうか?

前田:当時私は別の会社を立ち上げていたのですが、その会社がひと段落していた時に、大学の先輩から手伝ってと声をかけられたのが「WOTA」だったんです。

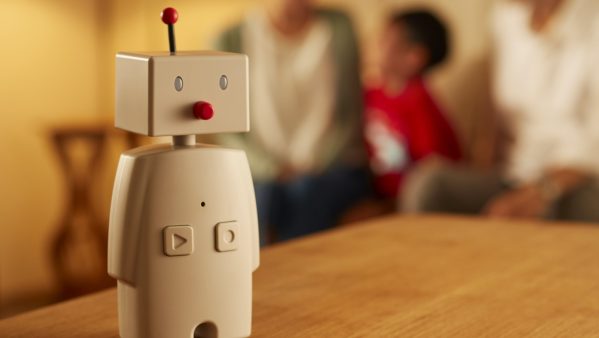

杉原:そうだったんですね。御社の「WOTA BOX」は2020年度グッドデザイン大賞を受賞されましたね。おめでとうございます!

前田:ありがとうございます。受賞は想像もしていなかったことでしたので、嬉しかったですね。実は2020年に入ってから、急に状況が変わりました。それまでは「なぜ日本で水なの?」と聞かれることが多くありました。もちろん災害対応の側面では日本では普遍的な課題ですが、実は水の問題は、あまり関心を持ってもらえず、「災害の時に使うシャワーの会社でしょ」と認識されていたと思います。

杉原:それは驚きです。御社のプロダクトとしては、「WOTA BOX」が最初ですか? 試作品が完成したのはいつ頃だったのでしょう?

前田:試作品が完成したのは2019年の2月です。2018年の9月からプロジェクトが始動して、2019年の2月に発表、上市したのは11月でした。

杉原:早いですね! 僕がこれまで見てきたプロダクト系のスタートアップの中では、圧倒的に早い。ほとんどの企業は最低でも2~3年程度かかることが多いですよね。

前田:問題の解決を少しでも早めるために、我々はとにかく早くやろうという気持ちが強かった。品質の担保やリスク管理をする上で、必要な時間はかけてきていますが、試作の段階で同時進行でフィールドテストを実施するなど、早く開発を進める工夫をしていました。

杉原:なるほど。災害時などにPoC(概念実証)として実際に使用しながらエラーを洗い出していったということですね。

前田:そうですね。少し設計が変わると、評価を一からやり直すということが多いですよね。設計のPDCAサイクルの中で、「評価」の段階があることによって時間がかかり過ぎてしまう。そこを同時並行で進めるなど、決して品質を妥協するのでなく、なるべく(作業を)前倒しで行うということを意識しています。

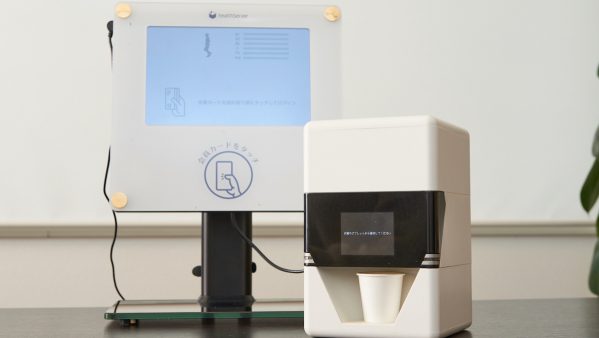

杉原:僕たちのチームと考え方がとても似ていて、めちゃくちゃ共感します。「WOTA BOX」にはAI機能も搭載されているんですよね? すごく面白い。水に対してAIという考えはこれまでにもあったのですか?

前田:ファクトリーオートメーションなど、プロセスの自動化という観点で、工場の水処理施設などを、なるべく人手をかけずにやろうといったことはあったと思います。アナログインプットのパターン認識でやっているところが多いので、機械学習が入る余地がまだまだあるなとは思っていたのですが、一番のネックはセンサーでした。センサーがとにかく高かったんです。そこで、自分たちで低コストのセンサーを作ってプロセスの中にたくさんのセンサーを置けるようにしました。まずは水処理のプロセスに対する理解の解像度を上げて、理解して把握した上で判断するためのモデルを作りました。

2019年、台風19号時には長野市の被災地で支援を実施

災害対応からキャンプ場、

レジャー施設で進む導入

杉原:ということは、実際売れていけば、あらゆるデータをバンキングしながら機械学習が進んで、ユーザーにはより高品質な水を提供できるようになるということですよね?

前田:はい、まさにそういうことです。セールスも大切なのですが、私たちがプロモーションよりも重視していることは、“カスタマーサクセス”なんです。購入されたお客様にたくさん使っていただくことによって、データも増えますし、普段から使っていただくからこそ災害時にも確実に稼働させることができる。

杉原:僕は初めてWOTA BOXを見たときに、こんなにわかりやすい数字で見せられたら、家に欲しいなって素直に思ってしまいました。これが家にあったらいいなって。いずれ大きな災害に遭遇する日が来る。災害の被災地などでは間違いなく活躍しますよね。

キャンプ場などアウトドア施設での導入が進むと話す前田氏

前田:そうですね。住宅関係も多いのですが、今一番お問い合わせをいただいているのは、やはり災害対応を考える自治体やキャンプ場など水インフラを整えにくいレジャー系施設です。「水」ですので、やはりコストが大切だなと考えています。「WOTA BOX」は環境に対するコストとしてはすでに優れていると思うのですが、経済合理性という面では、もっと安くしたいと思っています。

杉原:日本にいると気が付きませんが、日本の水道料金って海外と比べてもかなり安いし、安全性や品質も高いですよね。これから「WOTA BOX」は更なる価格競争にも力を入れていかれるということでしょうか?

前田:そうですね。シンプルに“水道よりも安くしたい”という思いでやっています。

杉原:体育館などの施設に通常の設備としてあるといいですよね。普段から使ってもらうことによって災害時にも対応できる。デュアルプロダクト化していきますよね。例えばプールで使う水なども「WOTA BOX」を使えば間違いなくコストバランスは下がるでしょうから経済メリットは確実にある。

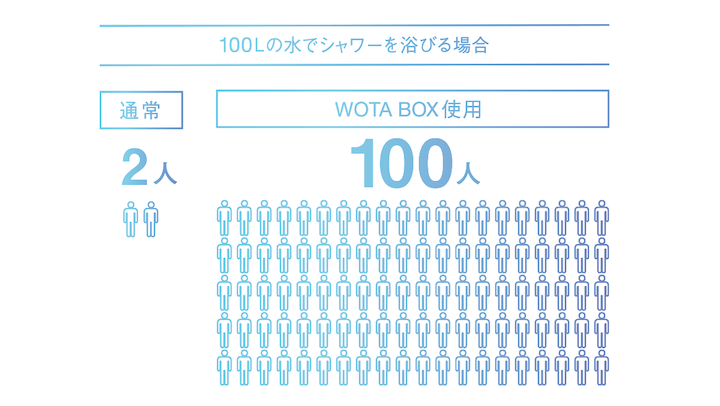

前田:おっしゃる通りなんです。一般家庭ではまだそこまでの経済メリットはないかもしれませんが、自治体などでは間違いなく費用対効果が高いと思います。根本的には水の利用効率を上げていくということです。排水の98%を再生・循環利用するとなると、“通常2人分の水の量で、100人が使える”という構図になるのですが、我々がなぜここまで効率にこだわっているのかというと、水源の枯渇や干ばつなど、水不足にあえぐ国が世界には多数ある中で、水を再資源化することによって利用の自由度も上がりますし、利用効率が上がるという点では人口が増えてもかなりのバッファができると考えているからです。

世界40億人が水ストレスを抱える時代に!?

水循環システムは水の問題を解決できるのか?

杉原:水の話になると切っても切り離せないのが飲み水の問題ですよね。世界に目を向けると、安全な品質の水が飲めない人が何億人もいる。安全な水を求めて1日がかり…という人たちもいる。

前田:そうなんです。あと30年もすれば、世界のなかで40億人近くの方々が水ストレス(1人当たり年間使用可能水量が1700トンを下回り、日常生活に不便を感じる状態)に直面すると言われているのですが、他のインフラと比べても水インフラは特に進んでいない。アフリカでスマホが短期間で普及している一方で、生活に不可欠な水道が何百年経っても普及しない。これはもう別の方法でやるしかないんじゃないかと。もっと短期間で普及できる、新しい構造を持つサービスとプロダクトを考えていきたい。簡単に言うと、土木や建設でやっていたところを製造業に置き換えるというイメージです。これまで水処理のバリューチェーンは土木だったんですよね。それを製造業やソフトウエアに置き換えるという。それを利用して水インフラを広げていきたいんです。

杉原:面白いですね。子供たちが長い時間をかけて水を汲みに行かなければならないような状況では教育も進むはずがない。もしそこに「WOTA BOX」のようなシステムが導入されれば、これまで先進国が何十年もかけて築き上げてきた水道インフラを必要としないぐらいのものができあがってくるということですよね。土木の分野でいうと、例えば道なき道に、道を作るということだって、莫大な時間とコストがかかる。

前田:やっぱり水道って、杉原さんのおっしゃるとおり、とにかく時間とコストがかかってしまいますし、せっかくの大自然の美しい風景にも影響が出てしまいます。

杉原:“水”って本当に終わりなき研究テーマですよね。蛇口をひねれば安心して飲める水が出てくる日本においては、社会課題やSDGsへの感度はまだまだ低いと思っています。もちろん災害時にはフォーカスされると思いますが、平時の状態でも一般の人たちに「WOTA BOX」の必要性を感じてもらうにはどうすればいいのでしょうか? 少しせっかちな話になってしまいますが、前田さんの次の未来には何がみえていますか?

前田:そうですね。これから水道財政が厳しくなっていくなかで、財政破綻してしまう自治体が出る可能性もあると思います。そのような状態になったとき初めて“水があることが当たり前”ではないと気づく。それでは遅いと思うんです。暮らしに不可欠である水を、いかにしてある程度のゆとりのある状態までもっていくかが大切だと思っており、WOTAは品質はもちろんですが、“安くする”というところも追求していきます。

杉原:素晴らしい。みんながハッピーになるテーマですよね。

前田瑶介(まえだ・ようすけ)

徳島県出身。東大・東大院で建築学を専攻。幼少期より生物研究に明け暮れ、高校時代には食用納豆由来γポリグルタミン酸を用いた水質浄化の研究を行い日本薬学会で発表。大学・大学院在学中より、大手住宅設備メーカーやデジタルアート制作会社の製品・システム開発に従事。その後起業し、建築物の省エネ制御のためのアルゴリズムを開発・売却後、WOTA株式会社に参画。現在同社CEOとして、自律分散型水循環社会の実現を目指す。

関連記事を読む