アメリカをはじめとする海外でも注目が集まる個人向けの遺伝子解析サービス。その日本版ともいえる大規模遺伝子解析サービスのキットを開発、販売を始めたのは遺伝子関連の研究を手掛けてきた若き研究者、高橋祥子氏だった。予防医学とも密接に関係する遺伝子解析データの入手の仕方や、病気予防にどう繋げることができるのかなど、個人レベルの話しで盛り上がった前編に続き、後編では高橋氏が見つめるビックデータの活用法について、編集長・杉原行里が話を聞く。

前編はこちら:http://hero-x.jp/article/9174/

ゲノムビックデータはつくられるか?

杉原:個人として遺伝子解析結果を活用することについてお話を伺ってきたわけですが、ここからは、もう少し広いお話を伺いたいと思います。個人からの申し込みがあるということは、多くの人の遺伝子解析情報が貴社に集まってくるということになると思うのです。利用者数が増えれば増えるほど、データが集まる。この集まったデータの活用法、データバンキングのようなことは考えていらっしゃるのでしょうか?

高橋:はい、データ活用についてはお客様に必ず同意を得るようにしているのですが、考えています。遺伝子研究の一助となり、社会にその成果が還元されることを願っているので、研究機関などに統計処理後提供することもあります。例えば、ある特定の疾患にかかった人と、かかっていない人のデータを見比べれば、その疾患に関連する遺伝子の特定ができる可能性があります。研究が進めば疾患が起こるメカニズムが分かるかもしれません。

杉原:となると、ますます医療のパーソナライズ化が進むということでしょうか?

高橋:そうですね。

杉原:メカニズムが解明できれば、創薬分野での活用も期待できそうですよね。遺伝子的に見た薬の効き方の違いとかもあるはずで、そこがより明確化してくるということですよね。広く一般向けとして創られたものを使うことから、ピンポイントな人に対してアプローチすることも可能になる。しかし、検査をしなければ活用はできません。データが集まればそれだけ研究も進みやすくなる。遺伝子解析に関心の薄い人たちをどう巻き込むかが課題といったところでしょうか?

高橋:それもありますが、課題はもう少し別のところにもあります。例えば、遺伝子解析の分野については、サービスを提供する会社によって表示される解析結果の内容にばらつきがあります。場合によっては、データはまだ十分であるとはいえず、病気のリスクに関しても、パーセンテージで解析結果が示されるサービスもあったりします。これもあくまでも統計的な確率であり、100%の情報ではありません。リスクだけにとらわれすぎてはQOLが低下する恐れもあります。

正しいデータを取るためには

簡単にできる検査が必要

杉原:私たちも今、歩行解析について研究機関と行っているのですが、データを取ることについては手軽であることも大事ですよね。

高橋:デバイスの力は大きいと思います。例えば、マットレスの下に置いて寝るだけで睡眠の状態が計測できるものがあるのですが、あれは素晴らしいと思いました。

杉原:寝るだけで! それは簡単ですね。リストバンドタイプのものを使ったことがありますが、手首に何かをつけて寝るのはどうしても気になってしまい、僕には向かないなと思ったことがあります。

高橋:それだと正しいデータが取れませんよね。データはノイズが多いとデータ自体の意味がなくなってしまいます。手軽に正しく取れるのが一番です。データをどう使うか、何のためにそのデータを取るのかもとても重要です。私はこの脳波が測れるマットレスで、自分の睡眠の質を計測することができました。どうやら私はディープスリープの時間が短いことが分かって、スリープテックの代表に睡眠のコンサルをしてもらったら、短かったディープスリープが10倍に増えたんです。スッキリ感が確かにあるようになりました。こうして体感があることだと、データを取ってみたいという気持ちになります。

杉原:自分のことが分かるっておもしろいですよね。

高橋:寝るだけでデータが取れるということも大きかったと思います。こうして測定器が発展すれば、生物学も発展していくと思います。

杉原:ぼくらも同じようなことを考えていて、疾患を未然に防いだり、早期発見につなげられるデバイスの開発をと頑張っているところです。

ゲノムデータが生む新しいバリュー

高橋:最近ヘルスケア分野でよく話題に上がる “腸内環境” は、変わりやすいし、変えやすいものです。そこからヘルスケアにアプローチする方法も確かにあります。例えば、ビフィズス菌が少なめの人はうつになりやすいという研究もあります。自分の腸内環境を調べて、足りないものを補うことで健康維持を目指すのは悪くない方法です。こうした自助努力により変えられるのが腸内環境なのですが、ゲノムはパーソナルに備わった変わらない情報です。変化することはありません。つまり、遺伝子データから現れる身体の性質は変わらないものと考えていい。一度傾向を知ればいいわけですから、ぜひ皆さんに検査を行ってほしいです。

杉原:データは日本人だけではないですよね。最後に、今後の目標をお聞かせください。

高橋:当面の目標は、この遺伝子解析という市場を拡大させることですが、日本だけでなく、アジア人の遺伝子情報データベースを構築し、アジア最大の遺伝子解析企業になることが目標です。蓄積される遺伝子情報は多業種でのテーラーメイドな商品・サービスに応用が可能です。医療機関や製薬企業、化粧品企業、食品企業などと連携し、新しいサービスを生み出していけたらと思っています。社会全体に遺伝子解析サービスを受ける価値を提供していけたらいいですね。

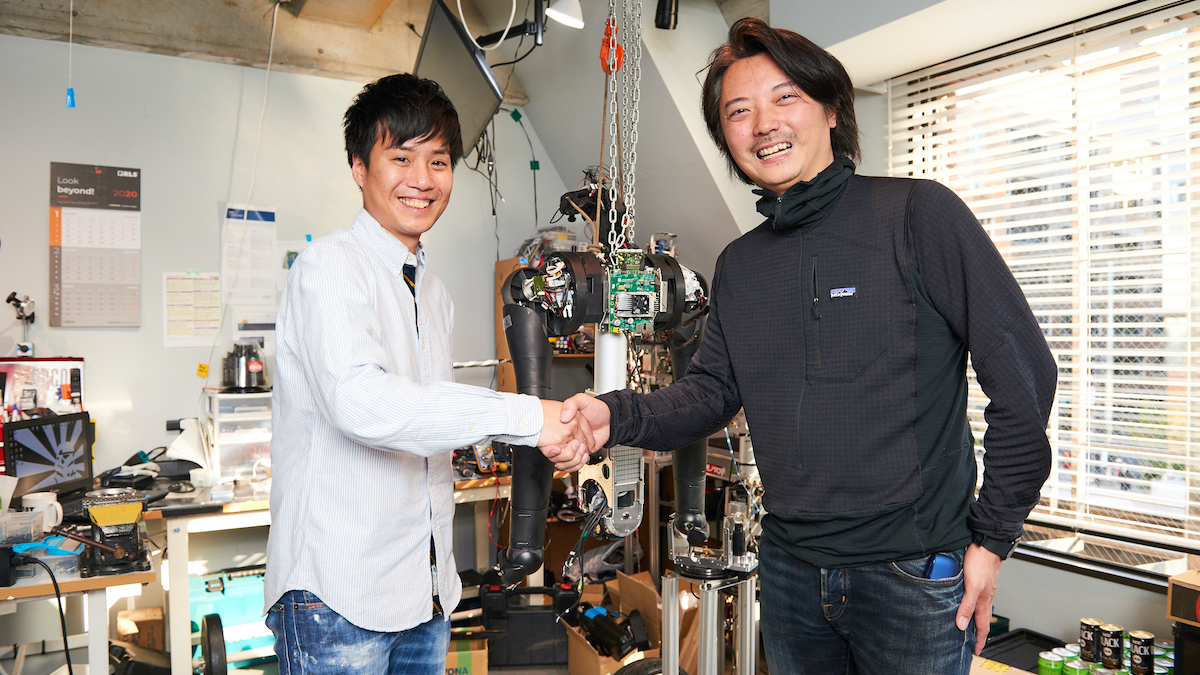

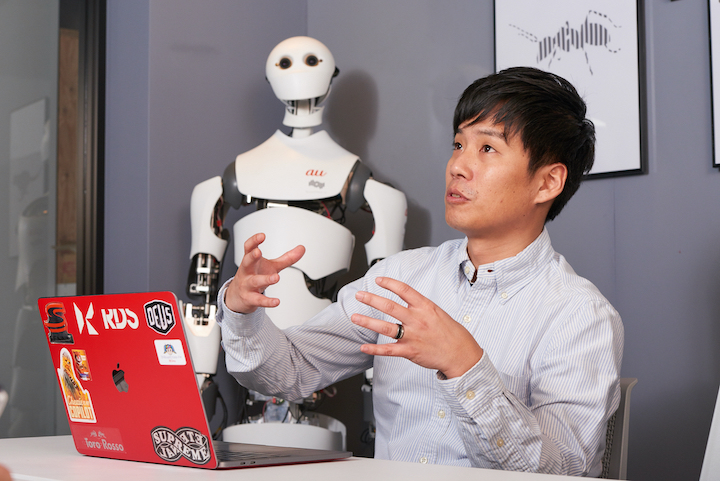

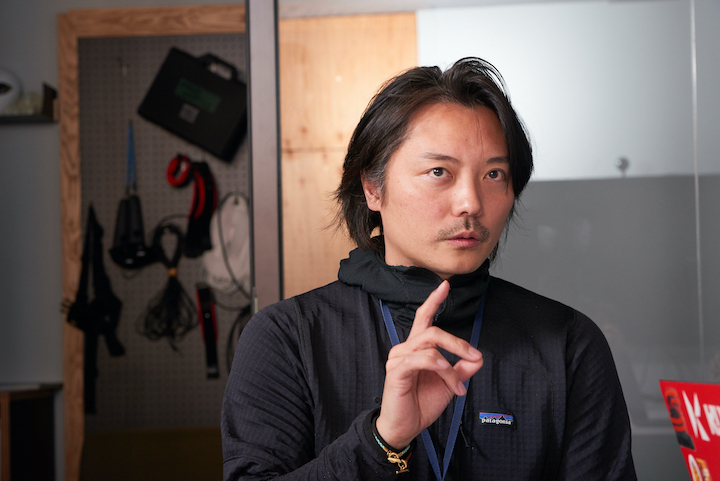

高橋祥子 (たかはし・しょうこ)

株式会社ジーンクエスト 代表取締役

株式会社ユーグレナ 執行役員バイオインフォマティクス担当1988年生まれ。京都大学農学部卒業。2013年6月、東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程在籍中に株式会社ジーンクエストを起業。2015年3月博士課程修了、博士号取得。個人向けに疾患リスクや体質などに関する遺伝子情報を伝えるゲノム解析サービスを行う。2018年4月 株式会社 ユーグレナ 執行役員バイオインフォマテクス事業担当に就任。

経済産業省「第2回日本ベンチャー大賞」経済産業大臣賞(女性起業家賞)受賞。第10回「日本バイオベンチャー大賞」日本ベンチャー学会賞受賞。世界経済フォーラム「ヤング・グローバル・リーダーズ2018」に選出。