DNA検査キットなど、様々な検査キットの販売が見られるようになった日本。海外の状況からすれば“遅ればせながら”という感は否めないものの、ここ日本で、尿検査の新たなデバイスの開発を手掛けるベンチャー企業がある。イギリス、アメリカ、日本など、多国籍なメンバーで挑戦を続けるBisu, Inc.のダニエル・マグス代表を編集長、杉原行里が直撃。HERO Xラジオ収録前に行なわれた対談では、同社が考える尿検査を使った展開について詳しく話を伺った。

杉原:マグスさんの開発されている尿検査デバイスの開発はゴールが明確で分かりやすいということで大変興味深く思っていました。今日はせっかくお目にかかれたので、詳しく伺っていこうと思うのですが、まずは、開発中のものについて教えてください。そもそも、なぜ尿検査に注目されたのですか?

マグス:一般の人でもできる尿検査についての動きはいろいろと出ています。“糖尿病のような慢性疾患を早期発見しよう”とか、“早期発見するといいことがあるよ”、“長く生きられるよ”など、今見られるものは検査をきっかけに疾患が見つかれば治療が早くはじめられるから、いいでしょというものですが、病気を見つけること以外にも、必要とされるところがあるのではと思っています。例えば、糖尿病のような慢性疾患はわりと長い期間をかけて進行していきます。患者さんが特定のタイミングで糖尿病になり、それを早期に発見すれば良いというより、なりつつある状態を食生活習慣などから気づくのが大事で、もちろん、お医者さんに行って診察を受ける、健康診断を受けるということはとても大事なのですが、普段の生活習慣も重要になります。

でも検診でお医者さんに全部を正確に申告することはなかなか難しい。診察と実生活との間にギャップが生じていると思うんです。一方、先生側は病院に来ているその時の患者さんの様子と、そこで話してくれる内容からでしか判断がつけられない。ライフスタイルの改善が大事なんだけど、どこがどう足りないのかは、分かりにくいこともあります。

杉原:患者側も毎日のことを正確に自分で記録するのは大変ですから、確かに誤差は出ますよね。

マグス:個人が手軽に記録できることはないかな、と考えたのです。そこで思い浮かんでいたのがトイレになにかを設置すること。今回、発売を検討しているデバイスの開発は、元々はスマートトイレを作ろうというところからはじまりました。

杉原:そうだったのですね。

マグス:スマートトイレのような感じでライフスタイルの中に溶け込めて、検査するのも面倒でないものということで、考えはじめたのがきっかけです。トイレに関しては20年くらい前からスマートトイレという概念はあって、もともとパナソニックさんがアイデアとして言われていたと思うんです。でも、技術者は技術の追求をしますし、デザイナーはデザイン性を追い求めていく。当たり前のことなのですが、新しいものを生み出す時、ここがなかなか難しいところがあると思うんです。それぞれがそれぞれを追求しすぎてしまう傾向、ありませんか?

杉原:あ~、その葛藤は分かりますね。自分もモノづくりに関わるものですから。デザイン性を重視した結果、全てのアクションがそれひとつでは完結しなくなり、オプションで何かを購入しなければ使えないとか、購入者側のクッション、アクションを増やしてしまいがちなことはよく見られます。

マグス:僕たちもはじめはスマートトイレのようなことを考えていたのですが、トイレにしてしまうには技術上いくつものハードルがありました。既存のトイレにデバイスを設置してそこに尿をあてて検査するものも日本で出てきてますが、トイレをする時に一定の場所をめがけて用をたすのはなかなか難しいですし、トイレに入った後では希釈化されてしまうため、データとしては信頼度が下がります。そんなこともあり、現行のトイレに設置する形ものでは尿pH、尿量、尿流量だけの測定になっています。また、設置したトイレでしか使えないということも、万人向けとしては難しい原因になっています。

個人の場合、介護者や自宅療養中の人がいる家庭への設置としてはいいものだと思うのですが、そうでない人の場合は毎日家にいるとも限らないからです。出張があったり、旅行にいったりと、家を空ける機会もあります。そのため、日常のデータを取ることを目的とする場合はポータブルであるほうがいいなと。自分の生活に商品を合わせるのではなくて、その人の生活に商品を合わせることが必要で、その方が取り組む側も手軽にできるから、取り組みやすくなるのではと考えはじめました。

吸収パットのついたスティックを本体から引き出して尿をかけ、これを本体に差し込むだけ。数種類の検査項目を同時に測定することができる。紙コップを使って行う尿検査に比べて測定工程がかなり短縮できることになる。

杉原:なるほど。そうですよね。自宅のトイレを考えた場合でも、家族と同居していると、複数の人が同じトイレを使うから、データを取る時、どれが誰のデータかを認識させるのは意外と大変でしょうし、これが病院となると、もっと人数が多くなりますからトイレに取り付ける固定式の場合はこのあたりの難しさもありますよね。それで言うと、マグスさんがされていることはデジタルとアナログのちょうどいい塩梅のところを行かれているなと感じています。生活習慣の中に無理なく入れるようになっている。流行りそうだなと思いました。面倒くささがない。

マグス:メンテナンスも楽です。面倒だと思うと毎日はできませんから。いかに生活に溶け込めるかを考えて考案したのがこの「Bisu Body Coach」です。尿をかけることで例えば、マグネシウムやカルシウムが不足しているなぁとか、食生活のいろいろなことが見えてきます。それを基に、健康を維持するためのアドバイスをしたり、疾患のリスクが高まっていないかを見れたり、いろいろな可能性があると思っています。まずは日本ではなく、海外での販売を先行で行い、その後、日本での販売にこぎつけたらと考えています。

杉原:マグスさんたちが出そうとしている検査キットは毎日使う必要はないですよね。

マグス:そうですね。 データを取って自分を知るという行為によって、自分のコンディションが客観的に理解できる。例えば、BMIからみてダイエットした方がいいですよとか、ダイエットする時も闇雲になんでもかんでも摂取量を減らすとかではなくて、野菜や果物 がこれだけ足りないとか、ハイドロの数値がどうかとか、それを知るだけでも楽しい。

杉原:そうそう。物事って知るだけでも楽しくて、この尿検査キットにはそのきっかけが存分にあるなと思いました。

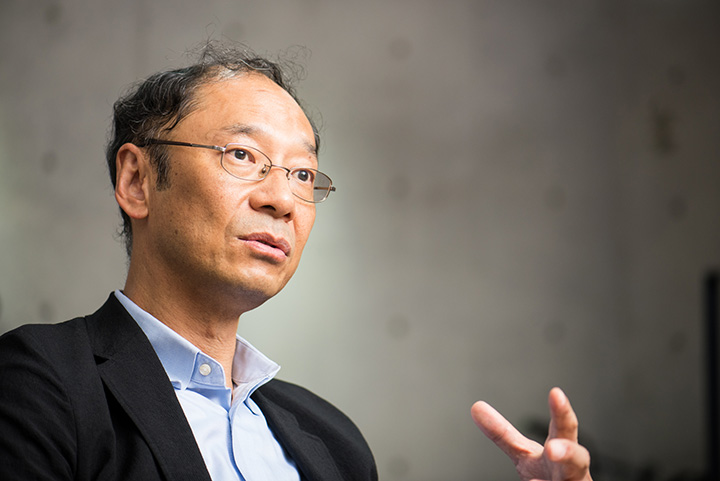

ダニエル・マグス氏(だにえる・まぐす)

Bisu, Inc. 代表取締役 。ロンドン生まれ、東京在住のイギリス人。ケンブリッジ大学で日本語を専攻後、法科大学院に進み法律事務所に入社。英国法弁護士資格取得。投資銀行でアナリストなどを務めた後に日本のディー・エヌ・エーで新規事業企画を担当。その後独立しヘルスケアIoT商品の開発を手掛ける同社を立ち上げた。現在は日々の健康を見える化する IoT尿検査装置の開発に挑戦している(本社のHPはwww.bisu.bio)。

(撮影協力:DMM.make AKIBA https://akiba.dmm-make.com/)

杉原行里(以下、杉原):ACSIVE(アクシブ)は、形になりたての初期の頃に拝見させていただきました。2014年に正式にプロダクト・アウトするまでの開発は、どのように進められてきたのですか?

杉原行里(以下、杉原):ACSIVE(アクシブ)は、形になりたての初期の頃に拝見させていただきました。2014年に正式にプロダクト・アウトするまでの開発は、どのように進められてきたのですか?