横浜市「文化観光局」と「健康福祉局」が手を結んで始まり、今年第2回目を迎えた、障がいのある人と多分野のプロフェッショナルによる現代アートの国際芸術祭『ヨコハマ・パラトリエンナーレ2017』(略称パラトリ)が、5月27日にキックオフ。横浜市にある象の鼻テラスや象の鼻パークにて、12月下旬までのロングラン開催、期間中は巨大な空間インスタレーションやアートパフォーマンスなどによる不思議な世界が出現し、これまで見たことのないさまざまなプロジェクトが展開されます。このパラトリを仕掛けるNPO法人スローレーベルのディレクターで、総合演出を指揮する栗栖良依さんに、見どころと今後のビジョンについて伺いました。

人を動かすのはやはり人。人材育成と環境整備でインクルシーブデザインへ

Q 『ヨコハマ・パラトリエンナーレ2014』から3年。どんな新しい体験に出合うか楽しみです。今回注力した点は?

前回、開催して気づいた課題があり、それは障がいのある方が会場に来て、さらに参加するまでには、物理的、心理的、社会環境的にも見えない壁、たくさんのバリアがあることでした。この障壁を取り除かないと表現者人口が増えず、そうすると高い表現もつくれませんので、障がいのある方が参加できる工夫として、新たな「アクセスコーディネーター」と「アカンパニスト」という2つの分野の人を育てることに力を注ぎました。前者は、舞台に上がるまでのアクセスを整える人。後者は障がいのある方と共に舞台に立つアーティストの方です。

アカンパニストについて補足すると、実践しながら私たち自身も気付かされたのですが、ただプロとして踊れる以上の高い能力が求められます。アートの世界では人とは違う個性が重要で、障がいのある方はそれが武器になりますが、たとえば車いすのパフォーマーの方と共に舞台に立ったとき、アカンパニストは同じように注目を集められる技巧的表現を身につけてないと負けてしまうのです。単に舞台上でサポートするということではなく、お互いの力を引き出し合うことが求められるということです。

人材育成と環境整備は地道な積み重ねで、予算が付きにくく目立たない分野ですが、大変重要です。海外で先駆的な活動をしているアーティストやプロ集団を招いてワークショップを開いて、そこで気付いたことにまた取り組んでと、ひとつひとつ進むしかありません。そうした取り組みや記録映像を見た障がいのある方が、「私にもできるかも、やってみたい」とワークショップに参加し、そのひとりの参加がまた別の方の参加意識を変えて、と、プラスの連鎖を生んで輪が広がっていきました。その結果、最近ではパフォーミングアーツのワークショップに申し込まれる方の7、8割が障がいのある方というような2014年との逆転現象が起きています。またその頃には私も誰もできるとは思っていなかった空中パフォーマンスという難易度の高い演技もできるまでになりました。

こうして表現者の裾野が広がると、頂点がまた高くなり、現在は、より高い質の表現を生み出すために、ひとりひとりのパフォーマンスを上げるという段階に移ってきました。原点の基本に戻り、もっと大きく身体を動かすには?とか、もっと高く跳べる身体をつくるには?というように、理学療法や身体のプロが付いてのトレーニングプログラムも始まりました。

もっと自由に、想像力で、創造的に。

Q “栗栖イズム”とはどういうものでしょう?

自由さですね。とにかく自由であることをすごく大切にしています。基本的に演者の方、アーティストにも「自由にやってください」と言いますし、私自身、「常識というのはない」と思っています。イタリアに留学して日本の常識がひっくり返ることも多々あり、「なんて常識というものは無意味なんだろう」と疑ってかかるように(笑)。障がいのあるなし関係なく対等に演技できる一流のアカンパニストにしてもそうですが、さまざまなバックボーンの人が交流するアートの世界では、やっぱり常識ってもうない。

今回のパラトリでは2つの“想像力”と“創造力”を全体テーマに製作しています。社会の差別とか暴力は、イマジネーションとクリエーションが欠けることから、身を守ろうとして心に壁を立て、生まれるのだと思います。留学時に外から日本を眺めたとき、日本はそのふたつをもっていて、それが強みであり、もっと発信すべきだと感じました。

今年から国際共同制作もやってみようと考えています。「もっと自由な発想でやっていいんだよ」と言っても、日々続けば煮詰まってくるので、発想の転換をもたらせたくて、まったく違う価値観や文化の中で生きてきている人が混ざってくることによって自分の当たり前が当たり前じゃなくなる瞬間、というのを感じてもらえたら。“当たり前が当たり前じゃない”ということをみんなに知ってもらい、障がいの有無に限らず、海外のアーティストを積極的にクリエーションに交えていくことをやりたいなと思っています。

アクセスコーディネーターやアカンパニストは、ただ舞台芸術のためだけの人材ではなく、さまざまな文化活動や地域のイベントなどを、だれでも参加して楽しめるようなインクルーシブな環境にできる人材だと考えています。そんなノウハウをもった人が各地に育つことで、障がいのある人の選択肢が増え、自分の暮らしている地域で様々な活動に参加する機会が増えると良いなと思っています。

多様な個性が輝いて新しいものが常に生まれる街づくりを目指して

Q TOYOSU会議など街づくりにも参画されていますが、栗栖さんの理想の街とは?

私は2011年に「横浜ランデヴープロジェクト」のディレクターになり、NPO法人スローレーベルを立ち上げ、2014年に現代アートや舞台芸術に挑戦したいと思い『ヨコハマ・パラトリエンナーレ』を企画しました。こうした中で、障がいのある方々の突出した知覚、感覚、能力はいろんな分野のアーティストとコラボレーションすることによって、もっと社会に還元できると知りました。

今回のパラトリでは、空中パフォーマンスにも挑み、身体能力を高めるトレーニングが始まりましたが、パラトリを「発表の場」とすると、そのための「トレーニングやトレーニング技術を開発する場」が、アスリートの為末大さんや競技用義足エンジニアの遠藤謙さんらと共に運営する、『新豊洲Brilliaランニングスタジアム』です。このスタジアムには、国際ライセンスを持つ専門家の協力を得て、エアリアルパフォーマンスの設備もつけています。

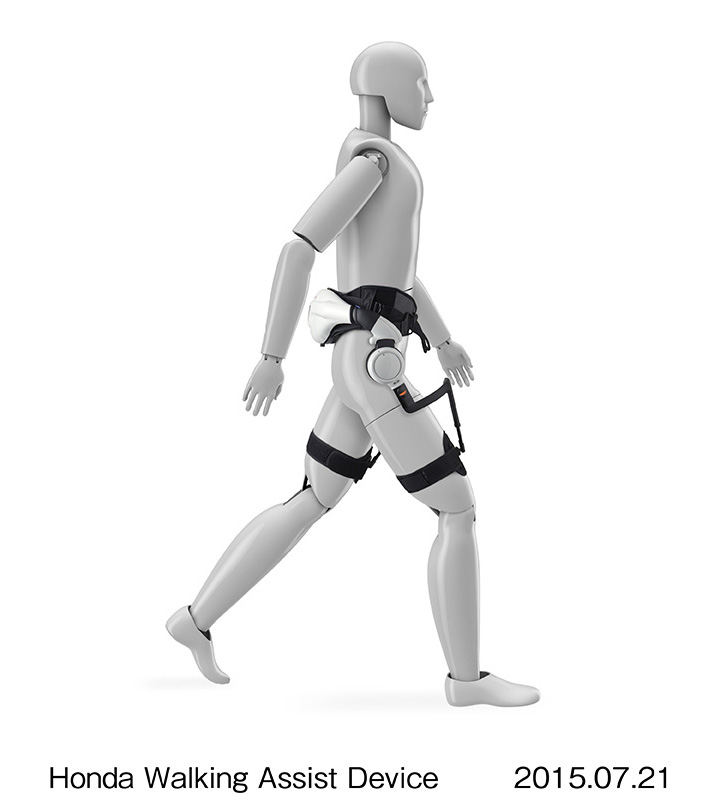

また、障がいのある人のトレーニングプログラムをスローレーベルと共同開発してくれるところを探し、実現したのが『FITNESS CAMP B3』とのコラボレーションです。これは医療系のリハビリテーションと違い、リスクを冒して新しい表現に挑戦するための身体のトレーニングですので、専門的な知識と覚悟が必要となります。私も自ら実験台となり、医師には人工関節ゆえにできないと言われていた「しゃがむこと」ができるようになることを目標に、マンツーマンのプログラムを受けましたが、歩行時に使っていなかった部分を使うフィジカルなトレーニングを1回受けただけで、感覚が変わりました。

2014年は出会いと挑戦でした。そして今回は第2回目。さらに第3回目は2020年、東京オリンピック・パラリンピックの年。このパラトリは、まさに自分の理想に描く街を出現させるようなことだと思います。誰もが居場所と役割を発見できる地域社会のモデルを示し、横浜から世界へ発信していきたいですね。そして2021年以降は、“パラ”ではなく、『ヨコハマトリエンナーレ』の中に多様な人が当たり前に活躍している、ゆくゆくは “障がい者” という言葉がなくなるような社会になればいい。そうしたムーブメントをつくっていければと思っております。

横浜生まれではありませんが、私は横浜の街が好きでリスペクトしています。海も山もあり自然豊かで心と体にいい気がしますし、開港の町であることから、市民の方、行政の方は新しいものを受け入れる精神を受け継ぎ、誇りをもたれています。ですので私も手加減することなく、前例のない企画を提案していますが、自由に話し合える雰囲気を常に感じます。パラトリは12月までの期間中、まさに国内外のアーティストや、障がいのある方もない方も、お年寄りから子どもまで、多様な人々が行き交う場所になります。10月から会場を覆う巨大インスタレーション作品は、キックオフより現在も開催しているワークショップにて、参加者が特殊な糸を編んでつくっているもの。第1部の「創作」期間を経て「発表」の段階となる第2部、「展示」の第3部と、いつでもなにか楽しい出来事に出合えますので、どうぞ気軽に足をお運びください。

熱い抱負を語ってくれた栗栖さん。その人づくり、身体づくり、街づくりの大きな視野から、やがて社会通念や常識までが、本来あるべき姿になっていくような、いい予感がします。「7歳からモダンダンスを教わるユニークな学校」に通っていたという栗栖さんは、「私も2021年以降はダンサーとして踊りたいって言っているんです」と、根っからのアーティストらしく瞳を輝かせ、スタッフをちらりと見て笑みを覗かせました。

栗栖良依 くりす・よしえ/ヨコハマ・パラトリエンナーレ 総合ディレクター

SLOW LABBEL ディレクター。1977年東京都生まれ。7歳より創作ダンスの授業を受け、柔軟な思考法に親しむ。東京造形大学在学中よりイベント会社に所属し、スポーツの国際大会や各種文化イベントで運営や舞台制作の実務を経験。長野五輪では選手村内の式典交流班として運営に携わる。2006~07年、イタリアのドムスアカデミーに留学、ビジネスデザイン修士号取得。帰国後、東京とミラノを拠点に各分野の専門家や地域を繋げ、商品やイベント、市民参加型エンターテイメント作品をプロデュース。10年に右下肢機能を失い、翌年、右脚に障がいを抱えながら社会復帰。アーティストと障がい者を繋げた市民参加型ものづくりのNPO法人「スローレーベル」を設立。14年「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2014」総合ディレクターを務め、日本のコ・クリエイションアワードベストケーススタディ賞受賞(インフォバーン、電通)。 第65回横浜文化賞「文化・芸術奨励賞」、タイムアウト東京「LOVE TOKYO AWARD 2016 face of tokyo」受賞。

公式サイト:http://www.slowlabel.info/