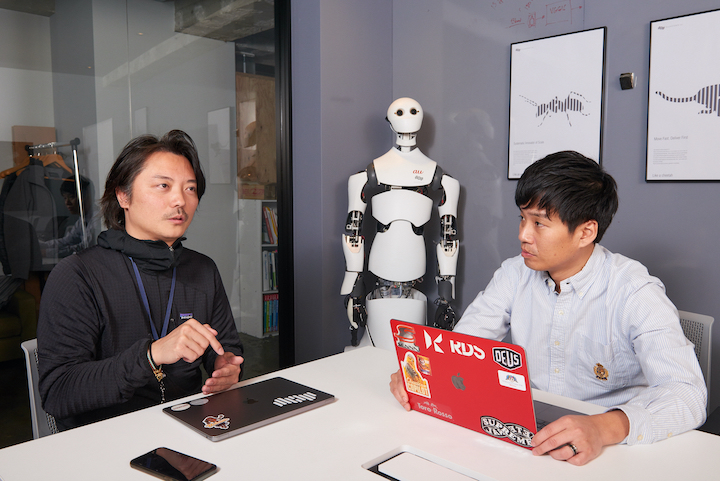

“楽しい”と“悔しい”の感情が入り混じり進められていることが分かった「OTOTAKEプロジェクト」。プロジェクトの中心にいるのはもちろん乙武洋匡氏だ。だが、このプロジェクトはビックネームが挑戦しているということだけには留まらない。むしろ“ポスト乙武”が生れることを望んでいると話す乙武氏。プロジェクトの先にどのような未来を見ているのだろうか。プロジェクトを技術の面で支える遠藤謙氏と編集長・杉原行里の鼎談はますますヒートアップしていく。

杉原:乙武さんを二足歩行させることに挑戦している「OTOTAKEプロジェクト」には多数の問い合わせが来ているそうですね。

遠藤:理学療法士の方からの問い合わせが圧倒的に多いですね。このプロジェクトに関わりたいという人は増えてきていて、 “「OTOTAKEプロジェクト」を応援するプロジェクト”もあるんです(笑)。

杉原:素晴らしいですね。僕はこういうことこそが今の日本に必要だと思っているんです。「OTOTAKEプロジェクト」を通して、それぞれカテゴライズされて繋がっていなかった医療、医学、福祉がリンクして見えてきたような気がします。例えば、理学療法士については、今の日本の法律ではかなり厳しいしばりがあると聞きます。

遠藤: 確かに、活動にしばりがあるとは聞きますが、それが良い場合もあるという人もいます.例えばアメリカでは理学療法士が自分で開業できる権利が与えられていますが、日本はまだそれはないですよね。自由度が増すという意味ではいいのかもしれませんが、開業する理学療法士が急激に増えた場合、保険適用内のリハビリテーションの質が下がってしまうという危険性もあると伺いました。そしてこれは実際にアメリカで起こっていることということも聞きましたし、日本は改善余地はいくらでもあるとは思いますが,今は一応バランスがとれているんだなと思いました。リハビリは基本的には院内で行われ、質の担保がされています。日本でも、理学療法士は自費のリハビリテーションなら医師の指示がなくてもできるのですが、理学療法士として開業する人は少ないです。リハビリテーションって、1時間やっても5000円程度。毎日患者さんが来てくれるなら成り立つかもしれませんが、開業してもやっていける人はなかなか少ないらしいです.

福祉用具のフェラーリとは

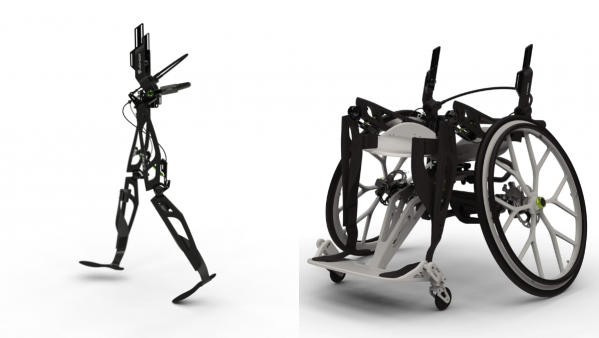

杉原:先ほど“選択肢”という話をしましたが、僕は全部の自動車が乗用車やファミリーカーである必要はないと思っています。その中にスポーツカーがあったり軽自動車があったり。例えば、スポーツカーを助成金で買うのは違和感がある、ロボット義足や義手が世の中の標準になるのか、それとももっと遠いところを目指しているのか、どういったビジョンで進められているのですか?例えば今回のロボット義足や義手は将来的には保険適用の枠組みとして世の中で標準化されるべきか、それとも自由診療の枠組みにするべきか、そのあたりはどうお考えですか?

乙武:今回のプロジェクトを進めていくなかで、私でさえ色々と体の難題が見つかってきたので、同じ欠損の方でも感じ方は千差万別だろうなと思います。8割ぐらいの方が「これ使えるね」というものならニーズが出て価格も下がってくるので保険適用の対象になるのかもしれませんが、1~2割の人しか使えないとなると、やはり難しいと思います。

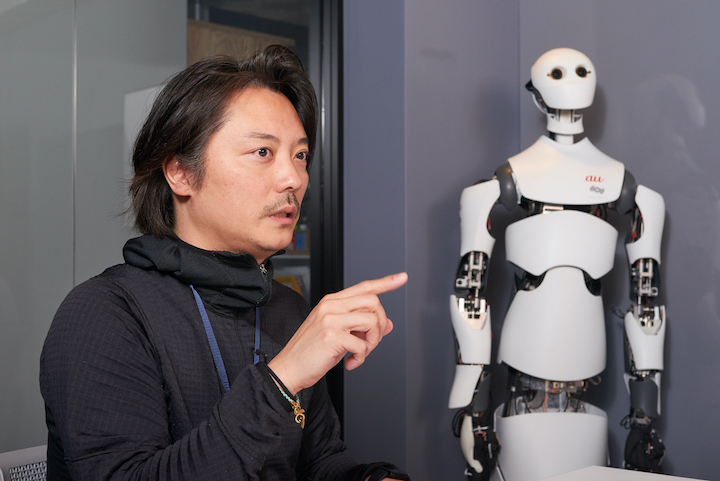

遠藤:私が技術者として言えることは、「今我々は“フェラーリ”を作っています」ということ。乙武さんという影響力を持った人がリードユーザーとして義足を装着することによって、違うマーケットも生まれるし、社会に対する影響力もすごく大きい。最新技術の研究をしやすい環境が生まれるんですよね。でも、フェラーリを作るところから生まれた技術のどこを落とし込めばプリウスが生まれるのかということは、また次のステップになるわけで、そこに直接繋がっているわけではないんです。

福祉用具に選択肢を示すための挑戦

杉原:なるほど。乙武さんはF1ドライバーでありリードユーザーという立ち位置だということですね。今回の「OTOTAKEプロジェクト」のように、ハードウエアとソフトウエアを全体的なパッケージとしてみせてもらえた方が、世の中に理解されやすいですよね。僕は密かに遠藤さんのコンペティターがもっと現れたら、もっとおもしろくなるだろうなって思っているんです。

乙武:そうですよね。実はそれは私自身も抱えている問題です。乙武のコンペティターがいないんですよ。私が活動を自粛していた時期でさえ、障がい者が巻き込まれる事件やリオのパラの時にはコメントを求められました。約2年メディアから姿を消していたのに、残念ながら私にとって代わる人は現れなかった。私がこの電動義足で歩けるようになったとしても、やはり40年電動車いすで生活してきましたから、これからも生活のメインは電動車いすであることは変わらないと思うんです。じゃあなぜ僕が二足歩行の練習をしているのか。それは世間に“選択肢”を提示したい、ということなんですよね。世の中には二足歩行をしたいと願う人がいる。その人たちに私が歩く姿を届けることで、車いすしか選択肢のなかった人にも「こういう選択肢があるんだ」と気づいてもらえる。オプションとして二足歩行という“選択肢”がある、ということを提示することがこのプロジェクトの最大の目的だと思っています。

乙武洋匡

1976年4月6日生まれ。大学在学中に出版した『五体不満足』がベストセラーに。卒業後はスポーツライターとして活躍。その後、教育に強い関心を抱き、新宿区教育委員会非常勤職員「子どもの生き方パートナー」、杉並区立杉並第四小学校教諭を経て、2013年2月には東京都教育委員に就任。教員時代の経験をもとに書いた初の小説『だいじょうぶ3組』は映画化され、自身も出演。続編小説『ありがとう3組』も刊行された。おもな著書に『だから、僕は学校へ行く!』、『オトことば。』、『オトタケ先生の3つの授業』など。2014年4月には、地域密着を目指すゴミ拾いNPO「グリーンバード新宿」を立ち上げ、代表に就任する。2015年4月より政策研究大学院大学の修士課程にて公共政策を学ぶ。

遠藤謙

慶應義塾大学修士課程修了後、渡米。マサチューセッツ工科大学メディアラボバイオメカニクスグループにて、人間の身体能力の解析や下腿義足の開発に従事。2012年博士取得。一方、マサチューセッツ工科大学D-labにて講師を勤め、途上国向けの義肢装具に関する講義を担当。現在、ソニーコンピュータサイエンス研究所アソシエイトリサーチャー。ロボット技術を用いた身体能力の拡張に関する研究に携わる。2012年、MITが出版する科学雑誌Technology Reviewが選ぶ35才以下のイノベータ35人(TR35)に選出された。2014年ダボス会議ヤンググローバルリーダー。

[TOP画像引用元:https://note.mu/h_ototake/]