社会は障がい者が抱えるハンディキャップを、できる限り、軽減させなくてはいけない。その実現のために、公共施設や交通機関のバリアフリー化をはじめとして、さまざまな方策が実践されているが、障がい者と健常者がともに集うコミュニティづくりも、極めて有効な策といえるだろう。株式会社アシックスが、ナブテスコ株式会社との研究連携によって開発を進める義足装着者用スポーツシューズは、スポーツによって障がい者と健常者を結びつける可能性を秘めている。開発にあたっているアシックスの坂本賢志氏にお話をうかがった。

障がい者と健常者がともに

スポーツを楽しむ世界観を描く

競技用のシューズやウェア、スポーツ用品などのグローバル企業であり、強いブランド力を持つ株式会社アシックス(以下、アシックス)と、鉄道車両のブレーキ装置やドア開閉装置などが国内市場シェアの1位であり、航空機の飛行姿勢を制御するフライト・コントロール・アクチュエーターの世界的メーカーとしても知られるナブテスコ株式会社(以下、ナブテスコ)。一見、接点のなさそうな両者が研究分野で連携するようになったのは、ちょっとした偶然がきっかけだった。

「神戸市では毎年9月、『国際フロンティア産業メッセ』という産業総合展示会が開催されていますが、2016年には健康医療特別展示があり、アシックスもブースを設けました。アシックスは機能訓練特化型のデイサービスをTryus(トライアス)という名で展開していて、その紹介のためです。近くにはナブテスコさんのブースもあり、展示されている義足を見て、興味を持ちました」

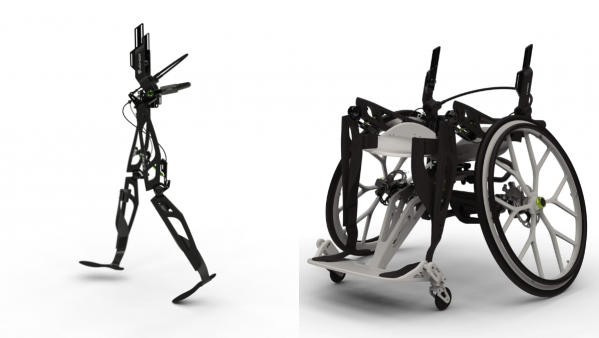

ナブテスコは1993年に世界で初めて電子制御膝継手を商品化しているように、義足においても高度な技術力を発揮している。体重のかかり方や歩くスピードに合わせて、半自律的に膝継手が曲がるナブテスコの義足は、高い活動性を有し、運動を可能にする。

「義足を装着している方の活動性、運動性を上げるためには、膝についてはナブテスコさんの技術で解決できています。課題が残るのは膝から下であり、それをサポートできるのはシューズだろうと考えました。当社の研究所は神戸の西区にあり、ナブテスコさんも非常に近い場所に事業所を持たれているので、“近くで働いている者同士、何かをしましょう”と、展示会の場で盛り上がったのです」

ナブテスコと研究分野で連携するにあたって、アシックスは、まず“世界観”を描いた。

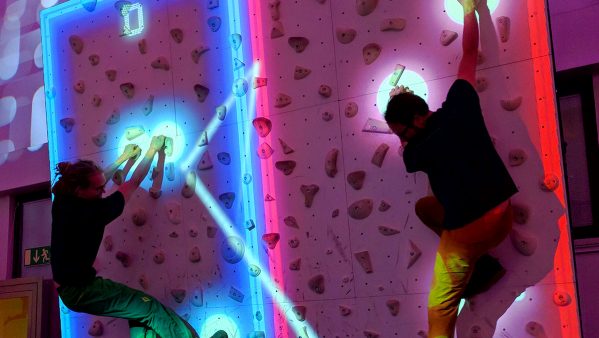

「障がい者のスポーツ実施率は、健常者と比べて、どうしても低くなってしまいます。スポーツ庁が2017年3月に発表した第2期『スポーツ基本計画』によると、障がい者の週1回以上のスポーツ実施率は19.2%で、健常者の42.5%と比較して低い水準です。スポーツ庁は2022年3月までに障がい者のスポーツ実施率を40%に引き上げる方針を立てていますが、そのためには障がい者と健常者が同じステージでスポーツを楽しめるようにすることも大事だと考えました。たとえば、義足のお父さんと健常者の息子さんがいて、いっしょにバドミントンをやるような世界観です」

障がい者と健常者が同じステージでスポーツを楽しむようになると、スポーツ実施率の向上以外にも好ましい効果が見込める。

「障がい者の方は、同じ障がいを持っている方同士でコミュニティを形成する傾向があります。そうすると、災害が起こったときなどは障がい者が障がい者をサポートすることになるのです。1995年の阪神・淡路大震災の際は、神戸でもそのことが理由で逃げ遅れたという方もいたそうです。障がい者と健常者がスポーツを通じて同じコミュニティの仲間になれば、そうした問題を解決することもできるのではないでしょうか」

5mm角の中敷きセンサーで

力のかかり方を測定する

障がい者と健常者が同じステージでスポーツを楽しむ世界観の実現のために、具体的にはスポーツシューズにどのような工夫を盛り込んだのだろうか。

「まず、履きやすさです。健常者は靴を履くとき、足首を曲げます。しかし、義足の足首はL字型で固定されているため、一般的な形の靴では履きづらいのです。そこで、甲の部分は大きく開くようにして、L字を乗せたら、あとは3本のベルトを締めるだけというものにしました」

一般的に靴のベルトは、靴の向きに対して垂直に締めるようになっているが、義足装着者用スポーツシューズのベルトは、斜めに角度をつけて締めるようになっている。これは義足装着者が横方向に動く際の力のかかり方を解析した結果だ。

義足を装着して横に移動する際の力のかかり方を解析し、バンドは斜めに締めるようにした

甲の部分が大きく開くので、容易に履くことができる

「中敷きに5mm角でセンサーを配置した靴を義足の方に履いていただき、どのような動きをしたときに、どのような力がかかるかを測定しました。すると、足を開いて横方向に動き、踏ん張ったときは、斜めに力がかかることがわかったのです。横方向に動き、着地した瞬間の安定性を向上させるために、ベルトは斜めに取りつけました」

この点は、高度な研究施設を持つアシックスならではの研究成果といえるだろう。

「私どもは、トップアスリートを含むスポーツをされている方の、動作分析の膨大な知見がありますから、ある程度は予測できた部分もあります。そして、義足装着者用スポーツシューズにおいても、大きな鍵となるのはソールの溝と考えました。義足の足首に相当する部分は硬いL字型のカーボンで、靴を履く場合は、L字を包むようにして、足部形状の樹脂カバーをつけます。つまり、靴を履いて、つま先に力がかかるときは、ちょうどカーボン部分が途切れ、樹脂のみとなった部分が曲がることで地面とフィットし、反対にかかとに力がかかるときは、カーボンの後ろの樹脂の部分が曲がることで地面とフィットするのです。今回の義足装着者用スポーツシューズのソールは、その曲がる部分が、より曲がりやすくなるように、大きな溝にしています。また、曲がる部分は、ソールの他の部分よりもやわらかい素材とすることで、より地面とフィットするようにしました」

一般的な靴が、つま先部分が低く、かかと部分が高くなっているのに対して、今回、試作した義足装着者用スポーツシューズは全体がフラットになっている。これはナブテスコの半自律的な膝継手に、スポーツ動作に合致した屈曲動作をしてもらうためだ。

「つま先部分が低いと、つま先に力がかかり、意図しない場面で膝継手が曲がってしまうことも考えられます。義足が完全にフラットな状態でシューズに収まることで、そういった事態が発生しづらい構造になりました」

ソールのつま先部分が適正な位置で曲げられる構造になっているため、地面とフィットしやすい

量産化による発売も視野に入れる一方、

さらなる性能の向上にもチャレンジ

見た目にこだわった点にも、アシックスらしさが強く感じられる。現在、義足用の靴は、1足で通勤もウォーキングもできるような、汎用的な使い方を想定しているものがほとんどだ。しかし、今回の義足装着者用スポーツシューズは、スポーツに特化したことで、まさにスポーティなデザインとなっている。

「義足の方に今回のスポーツシューズを見ていただいたとき、“いままで義足向けのかっこいいシューズがなかったけれど、これならみんなといっしょにスポーツをしたいという気持ちになる”という言葉をいただきました」

見た目もスポーツ実施率を向上させる要素となり得るのだろう。

「義足装着者用スポーツシューズは、バドミントン、卓球、テニスといったスポーツのためのシューズとして開発しています。バレーボールやバスケットボールなど、大きくジャンプするスポーツは、膝継手そのものを壊してしまう危険があるため、いまのところ、現実的ではないのです」

試作品による実証試験では、確かな手応えを得られた。

「義足の方にバドミントンをやっていただいたのですが、“膝を曲げたいときには曲げられて、曲げたくないときには曲がらないので、安心してできる”とおっしゃっていました。同じくバドミントンを、一般的なランニングシューズでやっていただくと、“怖くてできない”とのことでした。期待どおりの性能は得られています」

次のステップは、量産化による市販だ。

「性能がいくらよくても、高価だからという理由で使ってくださる方が少ないのでは意味がありません。当社の他商品のパーツを流用するなどの工夫によって、お求めやすい価格とし、将来的な発売も視野に研究開発を進めています」

一方で、さらなる性能の向上にもチャレンジしている。

「足首の前と後ろに人工筋肉を配置して、足首も可動となるような研究もしています」

さまざまな分野で技術開発が進めば、障がい者と健常者のスポーツ実施率が限りなく近くなることも夢ではないのだろう。

坂本賢志(Kenji Sakamoto)

1969年、大阪府生まれ。株式会社アシックスに入社後、研究所にてコート系競技(バレーボール、卓球、テニス等)シューズの研究開発に従事。その後、経営企画室に異動して、IoT/デジタルに関わる事業開発を担当。現在は同社スポーツ工学研究所のIoT担当マネジャーとして、スポーツや健康促進で重視されるようになった「測位」「運動解析」のセンシング研究に注力している。「お客さまに喜んでいただける100%のモノ、サービスをまず考え、販売価格を睨みながら機能・性能を削っていく減点法によるものづくりを常に意識する」のがモットー。