高齢化社会が進むにつれて、ますます重視されているのがQOL(Quality of Life/生活の質)だ。単に長生きできればいいというものではなく、命あるかぎり、充実した日々を過ごしたいという思いは、すべての人に共通するだろう。ところが、年齢を重ねるとQOLを損なうさまざまな事象と向き合うことになる。骨や関節軟骨などの変性による、骨粗鬆症、変形性脊椎症、変形性関節症などの疾患はその典型だ。上智大学理工学部機能創造理工学科では、人工関節を中心とした生体機能材料の研究によって、骨や関節に悩みを抱える患者を救おうとしている。研究のリーダーである久森紀之教授にお話をうかがった。

人工関節の多くは輸入品だが、

そのことによる問題も生じる

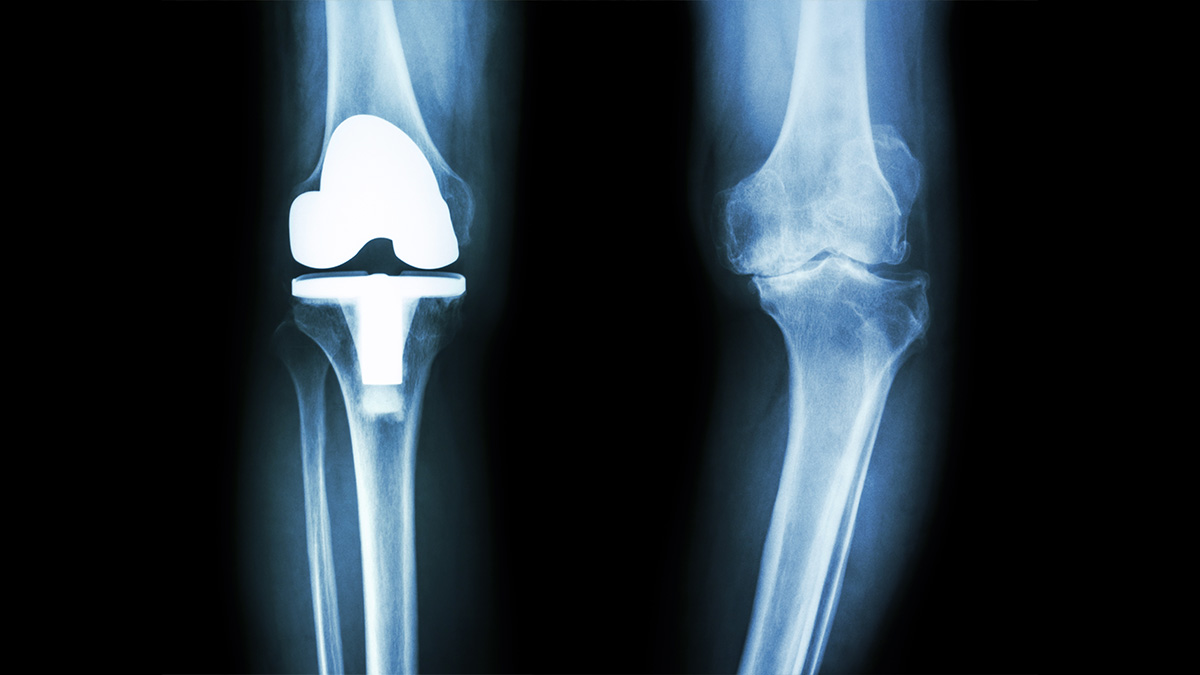

人工関節には、膝関節、股関節、肩関節、肘関節などがあるが、久森教授が専門領域としているのは人工膝関節だ。変形性膝関節症や関節リウマチによって膝関節の損傷が進むと、人工膝関節置換術という手術が行われ、その件数は現在、年間8万件に達する。これほど広く用いられている人工膝関節だが、まだまだ改良の余地は多い。

「日本で使われている人工関節はほとんどがアメリカやヨーロッパから輸入したものです。もちろん、手術においては患者さんの形状にできるだけ合った人工関節を選ぶのですが、輸入品は欧米の人の体型や体格、生活様式に合わせてつくっています。すなわち、日本人の患者さんに、完全に合っているとは言えないわけです。輸入品に頼るのではなく、日本人の体型、体格、生活様式に合わせた人工関節を、出だしから考える必要があります」

新たな独自の人工関節を設計する際は、日本の実情に合わせて、耐久性の向上も考慮される。現在の人工関節の耐久性は10~15年とされているが、高齢化が進む日本においては現状の耐久性が二次的な問題を発生させる恐れがあるのだ。

「70歳で人工関節にすると、80~85歳のときに交換する必要があります。高齢での手術は患者さんにとって肉体面、精神面で大きな負担になりますから、予期せぬ疾病を誘発するリスクもあるでしょう。そこで私たちは現状の2倍、20~30年の耐久性を目指して、研究・開発を進めています」

日本人の体型、体格、生活様式に合い、耐久性も向上させた人工関節をつくるとなると、素材と形状の両面から改良を進める必要がある。

「現在、人工関節の土台となるパーツの素材はチタンが一般的です。体内に入れていても毒性のある成分が出ることはないうえに、軽くて丈夫なことから選ばれているのですが、体に本当に適しているのかというと、確証はありません。そもそも、人工関節に使われているチタンは医療用に開発されたものではなく、航空機の材料として用いられているものです」

現行のチタンが、人工関節の素材としてベストであるとはかぎらないのだ。しかし、久森教授は、現時点ではチタンから離れるつもりはない。チタンを主成分としたチタン合金で、最適な素材がないかと探っている。

「まったく違う素材で、より人工関節に適したものがあるかもしれません。しかし、その素材を発見し、さらには安全性を検証して認可を受けるとなると、長い時間がかかります。私たちの仕事は、研究成果を社会にフィードバックする使命もありますから、スピードは重視します。そうなると、より優れたチタン合金を開発するほうが現実的なのです」

高度な医療である機能創造の研究を

慶應大学医学部とジョイントで行う

膝の動きを忠実に再現できる装置を開発した。たとえば、この装置に膝関節の模型を取り付けると、前十字靭帯や後十字靭帯、外側側副靭帯や内側側副靭帯にどのような力がかかるか、正確に測ることができる。

チタンについては、その長所である高い強度が、人工関節においてはマイナス要素となっている面もある。

「骨に対してチタンが強すぎるのです。我々の骨というのは体に力が入ることによって、毎日、入れ替わり、骨に力をかけないと痩せてきてしまいます。体内にチタンを入れると、チタンが力をもってしまい、場合によっては骨が痩せてしまうことがあります」

形状の改良については、ここ10年ほどで急速に進化かつ一般化した3Dプリンタが大いに役立っている。

「従来の人工関節は、いくつかあるサイズのバリエーションのなかから、患者さんに合ったものをインプラントしてきたわけですが、3Dプリンタを使うことにより、オーダーメイドで人工関節を提供できるようになります。ジャストフィットサイズのものを提供でき、骨質も考慮できるという意味では、3Dプリンタは整形外科領域において、非常に有効な手段になっています。実際に私たちも、チタン合金の粉末を使って3D造形した人工関節のサンプルをつくっています」

上智大学理工学部機能創造理工学科は、人工関節をはじめとする機能創造の研究を慶應義塾大学医学部と共同で行っている。

「ドクターは医者の考えで患者さんに向かいます。我々は医療で必要な実験の手法や、解析の方法、シミュレーションといったものを工学部の知見をもって行います。両者がジョイントすることで、医学に貢献することができれば、すばらしいことです」

上智大学理工学部と慶應大学医学部のジョイントによる大きな成果のひとつが、膝の動きを模擬できる装置の開発だ。この装置を用いると、膝を伸ばしたり、曲げたり、ひねったりという生理的な動作を忠実に再現できて、そのときに、膝関節のどの部分にどれだけの力がかかっているかを計測することができる。

「たとえば、どのような方向に、どれくらいの力を入れたら靭帯が切れるのかということがわかります。それを医学的なデータとして活用すれば、もっといい手術の手法や再建が提案できたり、新しい素材を使った人工靭帯をつくったりすることも可能でしょう。

痛みを解消する新しい装具は

膝の根本的な治療を可能にする

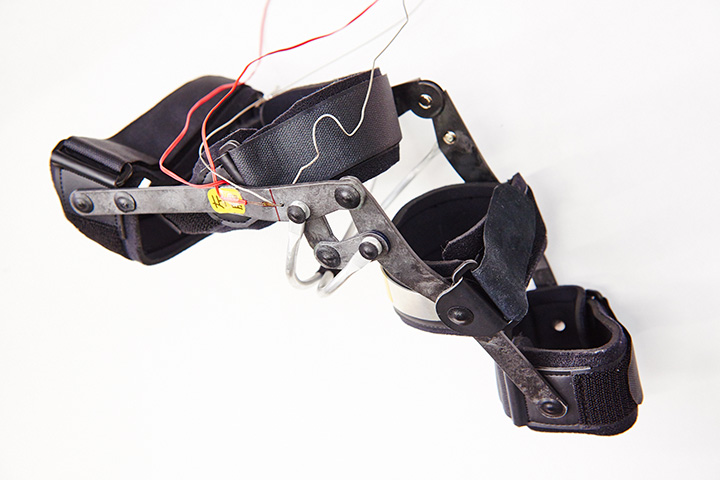

慶應大学医学部、義肢装具メーカーと共同開発した装具は膝痛の根本的な治療も可能にして、歩く楽しさを取り戻す。

膝を傷めている患者の歩行をサポートする装具も、上智大学理工学部機能創造理工学科と慶應大学医学部とのジョイントで開発した医療器具のひとつだ。

「膝が悪くて歩けないというのは、多くの場合、骨と骨が擦れて痛いからなのです。従来は、サポーターなどで膝を固定し、骨と骨が擦れないようにするという対処法が一般的でした。しかし、これでは治療を先延ばししているだけであり、膝の周りの筋肉は衰えるだけです。私たちは、骨と骨が離れていれば痛くはないという点に着目して、新しい装具を開発しました」

具体的には、装具の膝の部分に設けたリンクによって、膝を伸ばした状態のときには大腿骨(太ももの骨)と脛骨(膝から下の脚の骨)が強制的に離れるような仕掛けをつくり、骨と骨の接触を防いでいる。

膝の部分にリンクを設けたことにより、膝を伸ばしたときに大腿骨と脛骨が強制的に離れるようになっている。

「理論的には、大腿骨と脛骨が離れれば痛まないのですが、膝の小さなリンクによって本当に体重を支えられるのか、大腿骨を実際に持ち上げることができるのかということを、各種の計測により数値で示し、効果をエビデンスとして証明しました。実際に、この装具を試用した方からは、まったく痛みを感じずに歩くことができると、好評をいただいています」

この装具は、慶應大学医学部ならびに沖縄の義肢装具メーカーと共同で開発した。

「一般的に、現代の研究は、一個人や研究室だけで成果を上げることは難しい。工学があり、医学があり、メーカーがあって、チームとしてまとまることが非常に大事なのです。プロフェッショナルな集団が集まることによって、研究の成果が世に出るスピードが早くなります。工学だけでバイオマテリアルの研究を進めることには限界があると思います」

久森教授が進めている研究のなかで、実用化すれば有意義なもののひとつに、人工骨の新素材がある。現在、人工骨の主原料は歯磨き粉にも用いられているアパタイトであり、久森教授もアパタイトを基本とした素材を想定している。

「アパタイトとコラーゲンをミックスした材料を体に入れれば、骨の生成が早くなるのではないか、サンゴのような生物由来のカルシウムも利用できるのではないかなど、仮説を立てて研究しています」

近年、サンゴの白化現象が、地球温暖化を原因とするシンボリックな出来事として報じられている。環境悪化を食い止めることがなにより大事なのだろうが、死滅したサンゴの有効利用を考えることも大切な視点だろう。そこには久森教授の研究に対する信条が表れているように思える。

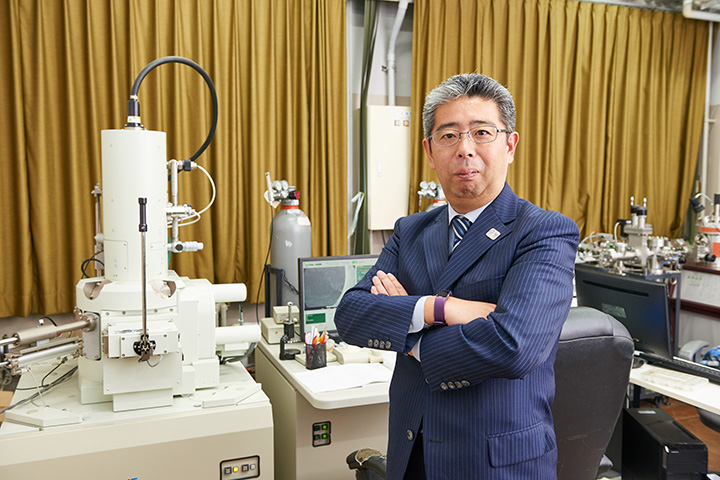

久森紀之(Noriyuki Hisamori)

1971年、東京都生まれ。工学院大学工学研究科工学化学専攻博士修了。1999年より、上智大学理工学部機能創造理工学科にて、高度医療技術に用いる生体機能材料について、ならびに環境強度および破壊力学に基づく構造物の安全安心性について研究中。現在、理工学部教授。慶應義塾大学医学部スポーツ医学総合センター非常勤講師。ソフィアオリンピック・パラリンピックプロジェクト研究部会長。研究の先には患者さんがいるので、「誠実に、謙虚に」がモットー。