いい相手がみつからない。結婚しない人たちの間でよく聞く言葉だが、開発分野でもこうした状況が出てきている。分野横断的な研究が進む医療業界では、世界に打って出られる新たな技術、製品を生み出そうとする業界の間で、マッチングの模索が始まっている。切っても切り離せない存在となりつつある医療とIT。創薬というフィールドで出会いの場を提供する仕組みが立ちあがっている。その音頭を取っているのが京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻 ビッグデータ医療学分野の奥野恭史教授だ。なぜ、このような取り組みを始めたのか、HERO X編集長の杉原行里がお話を伺った。

―今、スーパーコンピュータ「京」を使って医療ビッグデータについて研究を進められていると思うのですが、同時に、研究者や企業の人たちをつなげて研究を発展させるための組織、「ライフ インテリジェンス コンソーシアム(LINC)」を作られたと伺いました。

奥野:小さいところも含めて連携して動き始めています。ベンチャー企業さんも応援したいという気持ちもあり、設立しました。実は、10年ほど前に私も一度ベンチャーを立ち上げています。もう自分の手は離れているのですが、今でもそのベンチャーは生き残っています。5年くらいはそれなりにサポートをしていたので、ベンチャーの大変さも分かっていますし、市場がどうだというのも分かっている。そういった経験をして医療の現場に入っているので、夢物語の世界と、目の前に現実がある世界の違いを感じています。

ITという異業種の参入

奥野:IT技術の医療への進出はひとつのキーポイントとなっています。IT技術を入れることで医療をスリム化していくというのが国の大命題にもなっています。一方で、お医者さんの立場からすると“それで何か起きたらどうするの”というところがある。至極もっともなご意見ですが、事故は起きるものだから事故。「だからIT化しない」のではなく、そのリスクを下げるためにどうするかを考える必要があります。企業の方にきちんと教育をすることも必要でしょう。

―ITなど、医療以外の専門分野の人が参入するには、そこが難しいところです

奥野:医療と違う分野から医療に関わる方々には、医療の現場でやっていただくには“こういうことが必要です”、というような法律やガイドラインなどがいるかもしれません。それに基づいて行っていただき、場合によっては認定基準のようなものを作って、その基準を「クリアしたら大丈夫ですよ」というような整備をしないと、IT技術のある企業は安心して参入できないと思います。

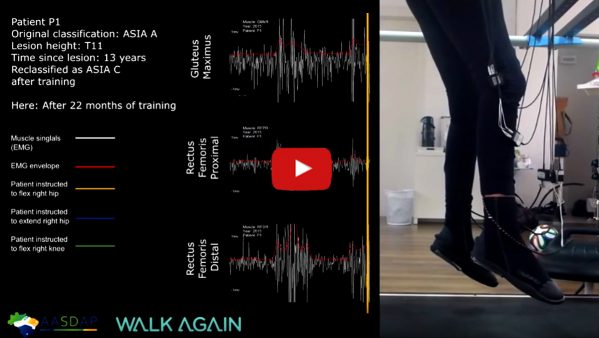

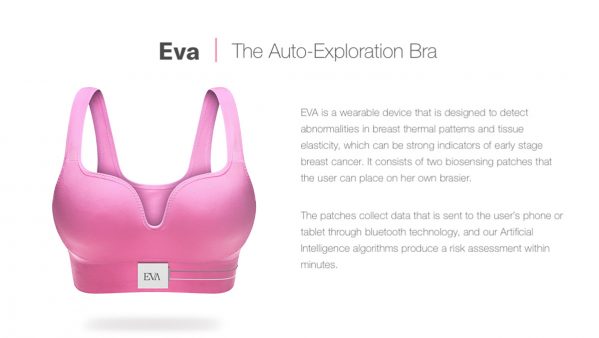

IT技術を入れるには、検査数値など個人のデータが必要になります。こうしたデータはまさに個人の情報で、今一番問題になっています。個人情報は、むやみやたらと使えないようにしなければなりません。良い方向に使われたらいいのですが、やはり、悪意のある使われ方の可能性は否定できない。「個人情報どうするの」というところが、まさに争点になっています。何かが起きたらだめだからとずっと規制してしまうと、結局、その技術を必要とするようなハンディキャップをお持ちの方も利することができないし、自分に合った治療をしてほしいと願う患者さんにも提供できない。

これについては、国も策を考えてくれています。個人情報の取り扱いについては、まもなく施行される「次世代医療基盤法」がガイドラインとなるはずです。これが整えば、国が認定した業者が匿名加工した個人の医療データに限り、民間企業が対価を払って利用できるようになります。しかし、あとは自由にやってくださいという形になっていて、どのように自由に進めるかという課題が生じます。

―自由ほど不自由なものはないと

奥野:企業の方々が安心して技術開発をできるようにしなければいけないと思います。今、京都大学のうちの研究室と京都大学病院で企業向けの教育コースを作ろうという話も出ているところです。

これができれば、ベンチャーや、IT企業のような医療にあまり精通していない領域の企業の方々が医療業界に参入するときに門を広げるものになるはずです。結果、患者さんに還元されるのではと。

京都大学病院と共同で企業向けの研修を考え中だ

―確かに還元されますよね。

奥野:パーソナルデータが取れるようになってきたのもごく最近ですし、それをどういう風に使っていこうかと考え出しているのもまさに今なので、この5年から10年で変わっていくでしょうし、変っていかないといけないのです。世界に乗り遅れないために。

お尻のない研究でいいのか・・・という疑問

―パーソナルデータについて、奥野先生の言われていたICカードのことを思い浮かべました。ICチップを使った自動改札機は何時何分に誰がどこを通過してという移動記録がとれます。医療データについても、こうした交通機関のICカードのように何気なくやっている行為がデータとして収集されるというところに、関心がおありでしょうか。

奥野:データ収集というか、目の前の患者さんを助けるための研究に関心がありますね。私は医者ではなく、薬学部出身ですが、薬剤師でもない。薬学の世界で研究をずっとやってきた研究者です。学生に話をするときに、「医療と創薬の違いは何だと思う?」 と聞くのですが、一般の方からすれば「それ全部医療ですよね」という認識となってしまいます。病院でやっている医療とは、目の前の人を救うためにやるものなんです。で、薬品開発というのは、未来の患者さんを救うためのものだと言われてきました。

薬をつくることは、“今からこの薬をつくります”と言って、すぐにできるものではなくて、新しい薬ができるまでには10年くらいの時間と費用が必要になります。テクノロジーが進んだ未来にできることを研究することが、創薬分野の技術開発が求められている世界です。

僕はずっとそのフィールドにいたのですが、5年程前に医学系の方に移ってきて、こちらの病院にきました。その時に愕然としました。自分のこれまでやってきた研究というのは、先ほどお話したように、「10年後こうなってるかもしれません」ということを言ってきた。10年後どうなるかというと、「10年後・・・」とまた同じように言っているわけですよ(笑)。

―お尻がないという感覚ですね

奥野:そうそう、「お前いったい、いつモノ作んねん」となるわけです。研究者ってホントそんな感覚で、それが許されている世界。だから創薬側の人間は「未来を創るためにやっているんだ」と偉そうに言いますが、病院の中で患者さんとすれ違った時に、自分が今までやってきている技術が、目の前にいる患者さんに使えなかったら、未来もへったくれもないと感じてしまったんです。目の前の患者さんを自分のもてるテクノロジーで救えないのならば、未来の患者さんだって「救えるはずないでしょ」と。それで、通用するかどうかわからなかったのですが、今の研究を始めました。

―未来へのロードマップの引き方は変わったのでしょうか。

奥野:そうですね、より速く目標に到達しようというスピード感は非常に重要だという認識でいます。自分のやっているものがどれくらいの速度感で目標に行きつくのかを認識していなければ、5年かかることを“3年でやってしまおう“と思えませんから。

ライフ インテリジェンス コンソーシアム(LINC)の役割

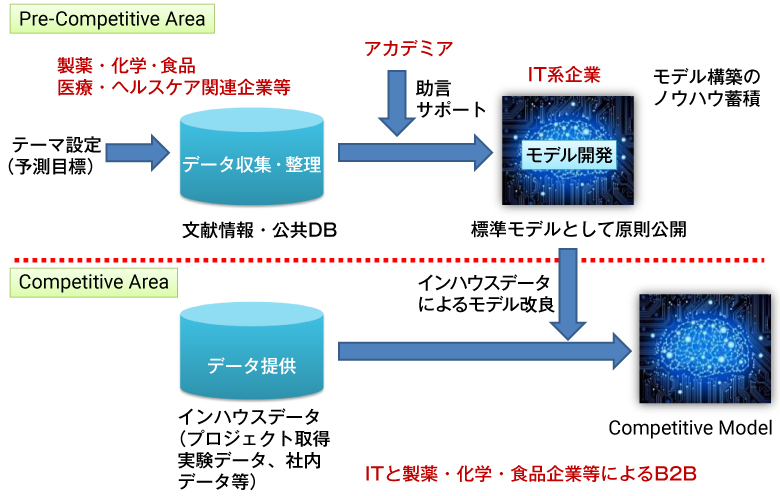

LINCはアカデミックが橋渡しとなり世界に通じる技術をつくるために組織された

―「LINC」に何を期待されていますか。

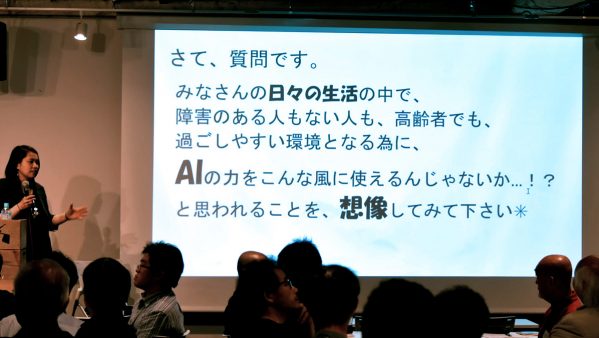

奥野:どちらかというと新しい開発を斡旋していく側なのですが、いろんな側面があると思います。医療、医薬、バイオのことは分かっているのだけれどもIT、AIのことわからないという企業さんと、医療のことわからないけどIT、AIの開発できますという情報側の企業さんが世の中にはいます。こうした異業種のマッチングにより生れる技術はあるわけで、ここのマッチングを一番のメインにおいたのが「LINC」です。

たとえばライフ系の会社さんからは「AI、AIといろんなところで聞くけれど、どうしたらいいんかわからん」、IT企業さんからは「ライフサイエンスっておもしろそうだけど、どう入っていいのか分からへん」という話をよく聞きます。私たちみたいな両方とも分かっている人間が入って、翻訳をしてあげながら距離を近づけていけたらというのがベースにあります。

けれども、“誰が誰にお金を払うの”というところが重要で、今の場合だとIT企業さんがAIの技術を用いて医薬品を開発したら、医薬品メーカーさんがその技術を「買ってくれる」というイメージですが、国内だけで回っているとパイが狭くなります。国内でこうしたマッチング、活性化をすると共に、世界に負けない技術を開発する、そういう実力をつけるためのマッチングでもありたいと考えています。世界に勝つとなるときには、我々大学人が旗振り役となって「世界に勝っていく技術をつくろうよ」と、まとめ役にならないといけない部分もあると思います。

―個々だけでなくみんなで力を合わせて世界の扉を開けていこうということでしょうか

奥野:そうですね、実際「企業同士だけで」となると、やっぱり殺伐としてしまいます。「これ、誰の権利になるんだよ」「うちの儲けだろう」とか。そういうところで詰まってしまうと、世界の方に類似品をだされて終わってしまう危険性が出てきます。そういうことを言う前に、本当に業界としていいもの作ることが非常に大事なので、「まあまあまあ」と言いながら世界的に通じることを考えていきたいと思っているところです。

奥野恭史

1993年 京都大学薬学部卒業、同大学院薬学研究科に進学し、博士(薬学)取得。京都大学大学院医学研究科特定教授を経て、先端医療振興財団先端医療センター研究所客員グループリーダー、理化学研究所計算科学研究機構客員主管研員、2016年 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻ビッグデータ医科学分野教授、現在に至る。創薬計算科学、ビッグデータ医科学の研究に従事。