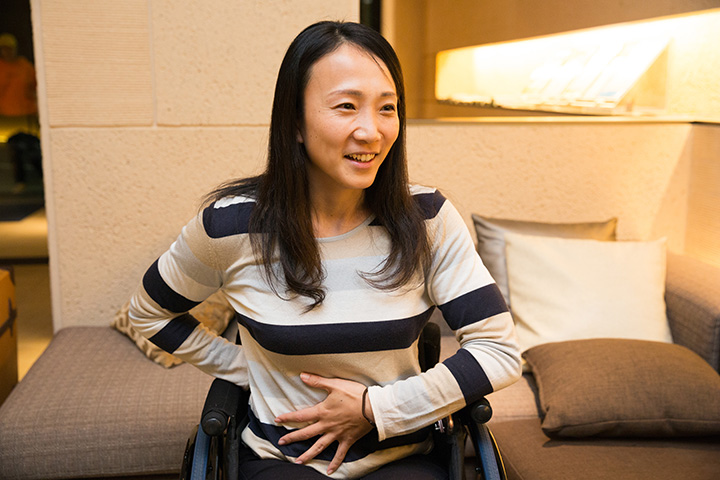

九州・熊本市から本州・渋谷区へ。都内の小学校で、競技用車いす(レーサー)の体験授業を行うため3輪の車体が特徴的なレーサーを飛行機で3台も運んで来たという中尾有沙さん。三段跳び日本女子トップの記録を持つ彼女がレーサーに乗り始めて1年と少し。既に昨年6月に開催された日本パラ陸上選手権女子100メートル種目で2位という好成績をあげた陸上競技のクィーンに、東京2020への意気込みを聞いた。

恩師、そしてレーサーとの幸運な出会い

中尾さんが三段跳びで日本一となったのは、2015年6月。そこから2年後には、車いす陸上の世界で活躍する彼女の姿が見られることになる。2016年1月、トレーニング中の怪我により脊髄損傷をきたし入院したが、退院後、翌月にはレーサーに乗るために体作りのトレーニングを開始したという中尾さん。約3ヶ月間、リハビリと共に上半身を重点的に鍛え、良きタイミングで自分専用のレーサーを提供されるという幸運に恵まれ、驚くべき早さで再びスポーツの舞台へと復帰を遂げた。中尾さんが本格的にレーサーに乗り始めたのは2016年11月と、わずか1年弱のことである。

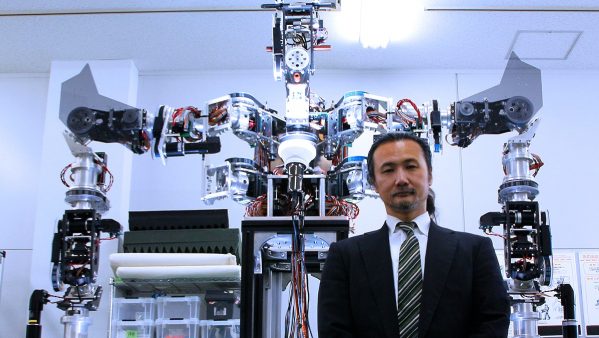

「大変ありがたいことに、日本の車いすマラソン第一人者である山本行文さんが色々と呼びかけてくださり、本田技術研究所が八千代工業、ホンダR&D太陽と共同で開発したレーサーのスタンダードモデル『挑<IDOMI>』を提供してくださることになったんです。」

中尾さんが使用している「挑」は、怪我をして間もないということもあり、お尻の幅が広い中尾さんの身体にピッタリと合わせてある。中尾さんのレーサーは、「日本人が世界で戦うためには、基礎のフォームをしっかりと身につけなければいけない。そのためには、自分の体に合ったレーサーが最低限必要だ」という山本氏の考えのもと、お母様と山本氏の3人で埼玉県狭山市の八千代工業まで足を運び、中尾さんにフィットするよう一から作ってもらったものだ。

「山本さんにも会えず、こんな素晴らしいレーサーをご提供いただく機会に恵まれなければ、私は今ごろまだスポーツの世界に復帰できていたかわかりません」

中尾さんと山本行文氏との出会いは、脊髄損傷受傷後の入院中。ある日突然、病室を訪ねてきてくれたという。山本氏は、同じ脊髄損傷を負ったという経験もあり、生活面で困ったことがあったらサポートする姿勢で接してくれていたのだが、「もしまたスポーツがしたくなったら、車いす陸上がありますよ」と、強いるのではなく、あくまでソフトにスポーツについても誘ってくれたのだそうだ。ちょうどまた競技に復帰したいと思っていたタイミングだった中尾さんはすぐに返事をし、退院後から山本氏の元で指導を受けている。

「やっぱり最前線の場所で戦いたい!」

変わらぬアスリートスピリット

今は週に2回、先生の自宅で20種目ほどのウエイトトレーニングを行い、週に6回は外でレーサーに乗り、走ったり、室内でルームランニングをしてフォームの確認をする。そして週に1日は休みをとるというペースだ。

もともと三段跳びの選手だったこともあり、スクワットなど下半身のトレーニングを集中的に行い、上半身を使うのは苦手だったという中尾さん。「腕立て伏せは慣れていないのもあって、顔とか心臓に近いからなのか、とてもきつく感じてしまうんですよね。上半身がだるい状態が続いて、『本当にやっていけるのかな』と心配になったこともありますが、この1年で試合に出て速く走ることができたり、勝ったり負けたりすると『もっと頑張らなきゃ』という気持ちが強くなって、この疲労感さえも心地よく感じられるようになりました」

以前はどちらかというと華奢な印象だった中尾さんだが、今は腕や胸にしっかりと筋肉がつき、がっしりともいえる体格で、この1年のトレーニング成果が目に見える。

「レーサーに乗るときは前にかがんだ状態で首を上げるという体勢なので、首・肩から背筋にかけてがきついのですが、このあたりも以前よりだいぶ強くなっていると思います。パラスポーツは残った筋肉をいかに最大限活かすかが何より大事なんですよね。私の障がいクラスは腹筋が使える人たちなのですが、私はまだ8割くらい腹筋が残っているし、そこを最大に使わないと不利になってしまう。使える上半身全てをフル活用する工夫をしています」

車いす陸上のランナーとしてたった1年でここまで自身を向上させた中尾さんだが、東京2020まで残りわずか2年半という短期間で、どこまで目標に追いつけるか。

「この競技については初心者、ゼロからのスタートです。オリンピックを目指すのと同じようにパラリンピックに出場するのはとても難しいことだと重々承知しているので、簡単には口にできず一年過ごしてきました。でも、何度か試合に出て、かっこいい選手も間近でたくさん見て、やはり私も日本を代表する選手になりたいと切実に思うようになりました。せっかく2020年、東京でパラリンピックが開催されるこのチャンスに、できる限りのことをして出場するなり、できなくて悔しい思いをするなり、最前線のところで戦いたいです」

レーサーを扱うことは初心者でも、陸上競技選手としてのキャリアは築かれている。今まで積み重ねてきたアスリート精神は、競技を一新し、さらに磨きがかかったようだ。

「怪我をしたときに、身近な人たちにすごく支えてもらったんです。三段跳びを一緒にやってきた選手や、これまでに出会ってきた沢山の人たちがこの期間、とても親身になって心配してくれて。その人たちに、私がまた車いす陸上という新しい競技で頑張る姿を見せたい。それでみんなも元気になってくれたらもっと嬉しいですね」

きっと、今後中尾さんの姿を見て元気づけられる人は彼女の周りだけでなく、不特定多数に増えていくことだろう。

個性豊かな選手あっての、

パラスポーツの面白さ

「パラスポーツって中に入ってみると、思っていたイメージと全然違っていて。みんなそれぞれがパラリンピックを目指すアスリートとして真剣で、強い選手でも全然怖くなくて(笑)、気さくに色々と教えてくれるし、でも走るときにはキリッとかっこよくなる。そういう選手の姿を見るだけでも勇気づけられると思うので、ぜひ色々な人たちに観に来てほしいです。あと競技だけでなく、普段の生活から選手に注目して見ていると、もっともっとパラスポーツが面白くなると思います。」

パラアスリートには、それぞれの個性に合わせて競技への工夫や、各々の取り組み方がある。千差万別で多種多様。他のスポーツにはない楽しみ方があるというのは、パラスポーツの醍醐味だ。

自宅でマルチーズとチワワのミックス犬、キジシロの猫を飼っており、二匹と共にいる時間が、最高の癒しだという中尾さん。犬や猫に匹敵する愛らしい笑顔で周囲を癒す元三段跳びクィーンは、立ち止まることなく、レーサーという新たな仲間を携えて、東京2020、またその先へと走り続ける。

「もともとまっすぐ飛んだり走ったりすることは得意なんですけど、何かを扱ったり、道具を使うことはあまり得意ではないんです。なので、とっても良いレーサーに乗っているのですが、自分が追いつかないとその力も発揮できない。それが今後の課題かな。」

彼女ならすぐにレーサーをも味方にして、先を走る選手との距離も縮めるはず。東京2020でのレースをより楽しむために、今後の彼女の活動を様々な角度から注目していきたい。

中尾有沙

熊本県南阿蘇村出身 1987年10月 13 日生まれ(30)

2014年~ 株式会社祐和會 入社

レイクサイドクラブインストラクター あそりく指導者 ゆ~かむインストラクター

2016年~ けがにより休職

2017年8月 職場復帰 勤務先「四季の里旭志」

<競技成績> 自己ベスト 走幅跳 6m04cm(熊本県記録) 三段跳 13m09cm(熊本県記録)

T54(切断・機能障害車いす)クラス、100m 19 秒 60

第 99 回日本陸上競技選手権大会三段跳優勝

熊本県陸上競技選手権大会 三段跳 10 連覇、走幅跳 9 連覇

第 28 回日本パラ陸上競技選手権大会 2 位

2017 ジャパンパラ陸上競技大会 3 位 第 17 回全国障害者スポーツ大会 優勝

まずはドリブルにチャレンジ。「ドリブルを最少限に抑えるには、2プッシュ1ドリブル(ウィールを2回こぎ、ドリブルを1回する)が基本。」と根木さん。横を一緒に走りながら、見様見真似でプレイする大蜘蛛さんですが、飲み込みが早く、車いすで進みながら、連続でドリブルすることに成功!

まずはドリブルにチャレンジ。「ドリブルを最少限に抑えるには、2プッシュ1ドリブル(ウィールを2回こぎ、ドリブルを1回する)が基本。」と根木さん。横を一緒に走りながら、見様見真似でプレイする大蜘蛛さんですが、飲み込みが早く、車いすで進みながら、連続でドリブルすることに成功! 次はバスケにおいて、一番大切なフォームであるシュートにチャレンジ。「一般のバスケは足の膝を使ったりジャンプをするけれど、車いすバスケは、ほぼ上半身の力のみでシュートしなければならない。まずはやってみて。」と根木さんに指示され、ゴール前でボールを構える大蜘蛛さん。顔とポーズだけはキマっていますが、最初はゴールまで全く届かず。何度か打ってみてコツをつかみ、ゴール下からようやくシュートが決まります。

次はバスケにおいて、一番大切なフォームであるシュートにチャレンジ。「一般のバスケは足の膝を使ったりジャンプをするけれど、車いすバスケは、ほぼ上半身の力のみでシュートしなければならない。まずはやってみて。」と根木さんに指示され、ゴール前でボールを構える大蜘蛛さん。顔とポーズだけはキマっていますが、最初はゴールまで全く届かず。何度か打ってみてコツをつかみ、ゴール下からようやくシュートが決まります。