2025年開催の大阪万博。日本館基本構想のメンバーとなったNOSIGNER(ノザイナー)代表・太刀川英輔氏。東京防災(東京都)や越前漆(福井県鯖江市)との取り組みなど、今や社会をアップデートさせるためのキーパーソンとなっている。進化思考家、デザインストラテジスト……彼を一言で表現することは難しい。今年春に出版した『進化思考』(海士の風)は山本七平賞という映えある学術賞を受賞した。「デザイン」を凌駕する活躍を見せる太刀川氏に新しい時代を切り開く知恵を聞く。

“肩書き”という枠を超える

太刀川英輔ができるまで

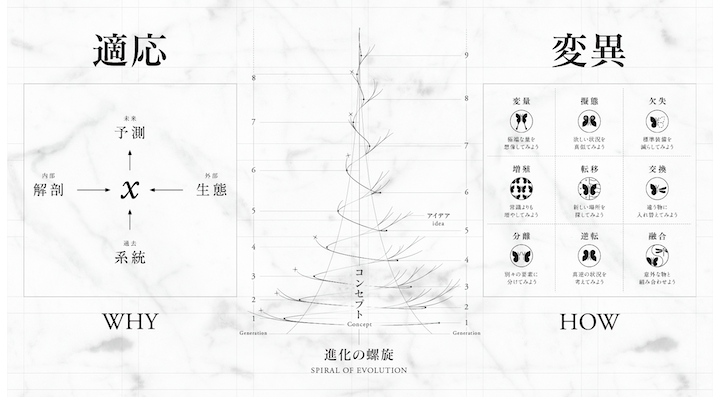

杉原:まず最初に、私が最近読んだ本の中でトップ3に入るのが、太刀川さんの著書『進化思考――生き残るコンセプトをつくる「変異と適応」』です。

太刀川:嬉しいです。ありがとうございます!

杉原:本当に驚くべき内容で、衝撃を受けました。僕はよくあとがきから読むようにしているのですが。

太刀川:なるほど、では僕の本もあとがきから読まれたんですね。

杉原:はい。僕が読むのはビジネス書が多いのですが、あとがきから読むと、この人は最終的に何が言いたいんだろうということが分りますよね。この本の著者はこれを伝えるために書いているということを意識しながら読むのが好きなんです。これは大学時代に教授から教わった方法で、教授曰く、たいていの人はイントロダクションを重視しすぎて、結局出口が定まっていない。そういう本は読まなくていいと。でも進化思考は一気通貫してますよね。

太刀川:ありがとうございます。なるほど面白いですね。あとがきから読む、僕もやってみようかな。

杉原:まずは、太刀川英輔とはいったい何者なのかということを紹介していただきたいです。根底にはデザインや建築の分野での実績があり、最近では最年少でJIDA(公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会)理事長に就任しています。こうして本も出されている。

太刀川:そうですね、デザイナーになる前、もともと僕は建築家を目指していて、学生時代には建築家の隈研吾さんのゼミ生でした。そこで学ぶうちにだんだんと、どこからどこまでが建築デザインなのかわからなくなってしまったんです。タイル、置かれているソファ、壁に貼ってあるサイン計画、それらはぜんぶ建築でもあり、デザインと言えるんじゃないかって。

僕と行里さんはほぼ同い年だからよくわかると思うけど、僕らはデジタルでデザインをするのが学生時代から当たり前になった、デジタルネイティブ最初の時代ぐらいじゃないですか。

杉原:それでも、よくあんなにフリーズするソフトを使ってましたよね。

太刀川:そうそう。一晩レンダリングしたりとかね。そういう時代を過ごすなかで、「このツールを使いこなせば、あれもできるじゃん!」という具合に、専門性が溶けていったんです。ただ、方法は溶けたんだけれど専門領域が残っているという奇妙な感じで。どこまでが「建築」なのかがわからなくなった僕にとって、隣にあったのがインダストリアルデザインやグラフィックデザインでした。それで家具のデザイナーになったり、大学のコミュニケーションディレクターをやってみたりしたんです。

杉原:防災にも取り組んでいますね。

太刀川:防災関連はデザイナーになってから随分と後のことですが、いつの間にか何屋さんかわからないくらい多種多様なものをつないでデザインしていくことになりました。ツールが変わって垣根がなくなりましたが、でも考えてみたらそんなものは昔からなかったんじゃないかと思えてきたんです。

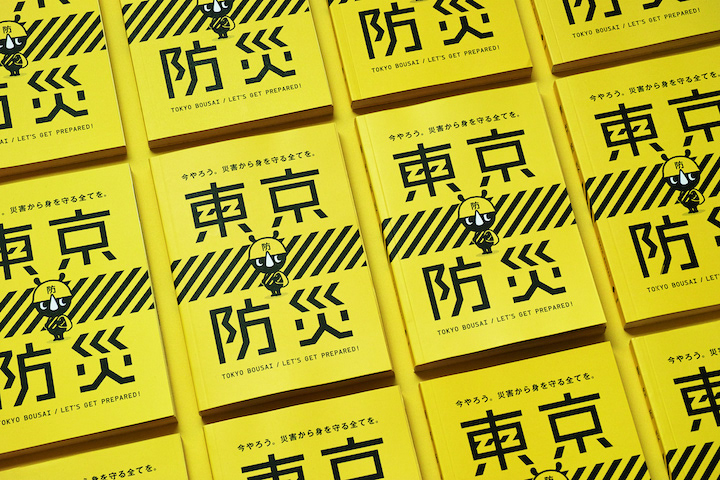

東京防災:都民の防災意識を高めるために東京都全戸に配られた本のデザインと編集を太刀川氏が担当。

杉原:その気持ちは分ります。日本だと、「ここはデザイナー」「ここは〇〇」みたいに、カテゴライズする傾向があるけれど、そのカテゴライズって必要?と思うことは僕もよくあります。

太刀川:最新のツールと今まで探求してきたクオリティラインとがせめぎ合うところで、そこの領域を突破したほうが面白いじゃないかということは、まず意識としてあったと思います。それと同時に、社会問題にはデザインが役立つはずと言う確信がありました。

社会課題を解決するデザイン

太刀川:僕がデザイナーを始めた15年ぐらい前は、今のように何を作るかよりも「なぜ作るか」とか「何のために作るか」、つまり社会課題に対してデザインを行使する考えは希薄だったんですね。でも僕にとってはその方が重要でした。だいたいテーマとなるコンセプトが面白くないと、かっこいいプロジェクトにはならないから、かっこいいテーマを探すわけです。するとNGOとか公共団体などが取り組んでいるテーマは大きくて、社会に役に立つし、未来に希望を与えるものに見える。

でも、ミッションや取り組みは素晴らしい一方で、こうしたソーシャルアクションの「デザイン」の方は全体的に平均レベルが低かったんです。だったらそこに関わっていくことで、未来の社会に役立つデザインができるのではないかと、未来にとって意味のあるデザインを考えるようになりました。

今でこそ社会課題が取り上げられ、先行きが不透明で持続可能な世の中に対して、社会に役に立つ会社やデザインでなければということが当たり前に語られる時代になりましたが、15年前にはむしろ足を引っ張られてしまう位で、ありえなかったんですよね。でも今は、積極的にテーマの重要性を語らなければ優れたデザインとは呼べない時代がやってきた。

そんな追い風もあってこうしてソーシャルデザインの第一人者とか呼ばれるようになり、いつの間にかJIDAの理事長にもなってしまいいました。僕は図らずも、ずっと同じことを言ってたら社会側の変化に巻き込まれたという感覚があって、理事長になったというのも、その一つかなと。JIDAは、来年70周年になる日本で一番歴史のあるデザイン団体なんですけど、理事としてお声かけいただいた時は、先輩の補佐でという気持ちだったのですが、蓋を開けてみると理事長ということになった。大きな変化をしようとしている最中を他の理事の皆さんと共に進んでいると感じています。

杉原:歴代70年の中で最年少理事長ですよね。これは、何か日本のデザイン業界に変化が起きているということでしょうか。

太刀川:組織を若返らせたいという意志を感じ、その期待に応えるべく、今色々な変化への動きを実施中です。行里さんのような人にぜひ入会してほしいです。今変革を起こしたいと考えているので、行里くんのような革新的なデザイナーにはぜひその手助けをしてほしい。

杉原:素晴らしいですね。僕も本来であれば入っておくべき団体だと思うので、ぜひ参加したいです。

太刀川英輔(たちかわ・えいすけ)

NOSIGNER代表。進化思考家、デザインストラテジスト、慶應義塾大学特別招聘准教授、キリロム工科大学理事。プロダクト、グラフィック、建築、空間、発明の領域を越境し、次世代エネルギー、地域活性化、伝統産業、科学コミュニケーション、SDGs等の数々のプロジェクトを成功に導くために総合的な戦略を描く。グッドデザイン賞金賞(日本)、アジアデザイン賞大賞(香港)他、100以上の国際賞を受賞。現在は世界のデザインアワードで審査員も務めている。

関連記事を読む