自動運転車は先進国を中心に各国で開発が進められており、この新しい分野をどの国がリードするかが大きく注目されている。そんななか、輸送トラックの自動運転化も焦点のひとつとなってきている。先日は物流システムサービスのトランコムと日野自動車の提携が発表された。トランコムでは、日野自動車の隊列走行や自動運転技術などの先進技術も取り入れた新規プラットフォームの構築を目指したいとしている。自動運転により、トラック輸送も変革されるのだろうか?

物流の自動化への取り組み

米では “レベル4” の自動運転も

タクシー業界と同様に、物流の世界でもドライバーの不足が指摘されている。特に日本ではドライバーが高齢化し、ドライバー不足は年々深刻化しているようだ。物流を担う長距離トラックの運転は長時間労働で危険も多く、若年層のなり手が少ない。コロナ禍で人の移動は減っても、逆に通販市場の増加などで輸送は増え、ドライバー不足は恒常的な悩みだ。

そこで持ち上がっているのが、自動運転輸送の話。物流トラックを自動運転化し、モノを速く確実に届けようという試みだ。政府や自動車の業界団体なども、この動きを後押ししている。昨年は東名高速で自動運転トラックの隊列走行の実証実験も行われた。

年末には車両マッチングサービスのシステムを提供するトランコムと、日野自動車が、物流の社会問題を解決するために提携を発表。提携している物流業者のトラック輸送機能をシェアし、トランコムのシステムと日野自動車がもつ自動運転の技術などを合わせ、物流の新たなプラットフォームの構築をめざしている。

ドライバー不足の問題は国内だけでなく、アメリカでも深刻化しており、自動運転トラックの隊列走行(ネットワークにより連携された数台のトラックが隊列車群を構成し走行すること)は、日本に先駆けて一部商用化されている。

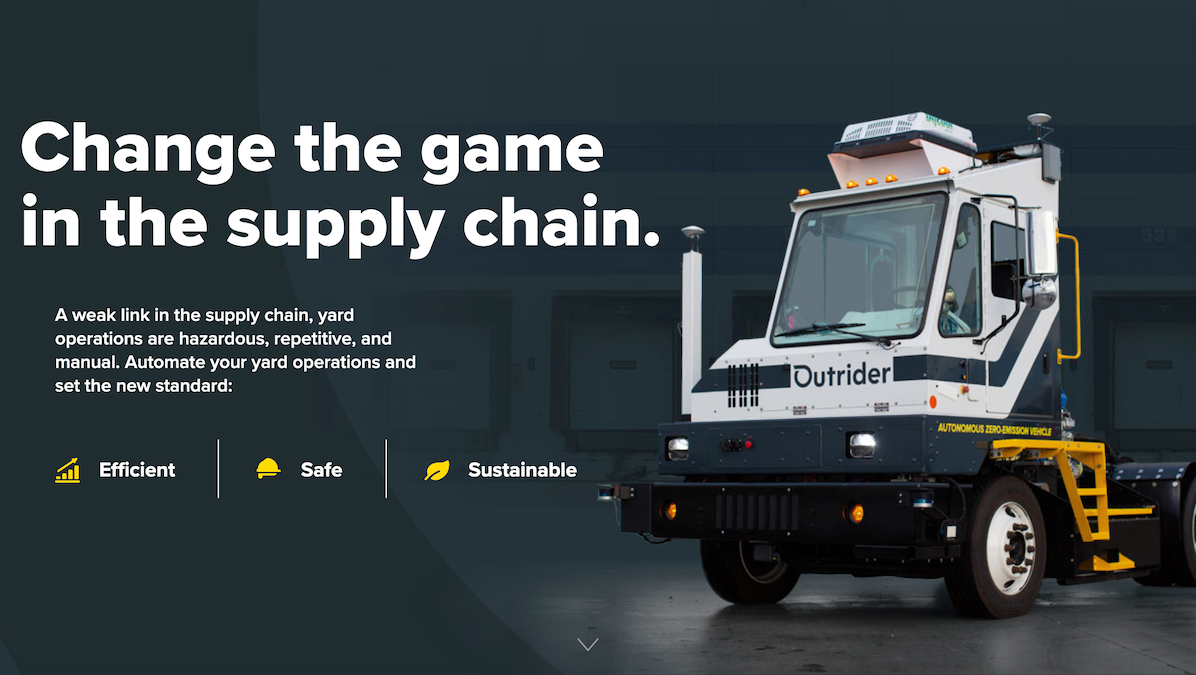

さらに、先日、コロラド州に本拠地を置くOutrider社は、トラックヤード内の積み下ろしやトレーラーの連結を自動でできる電動ヤードトラックのためのシステムソリューションへの投資額、合計5,300万ドルを調達した。同社が提供する自動運転システムは最高で “レベル4” (特定の場所に限り、完全に自動運転で対応できるレベル)を達成できるとされている。その様子を映し出したのが上で紹介している動画だ。

トラックヤード内での作業は人の手に頼っている部分が多く、人的コストがかさむ。一般道路に加え、物流ハブでの車両の自動運転化は、多くの在庫をもつ業者にとって大きな課題だろう。すでにティッシュ・パルプ・紙などの米最大手業者とのパイロットテストが始動しているとのことだ。労働力の負担が大きい物流の世界。自動運転が導入されることで、人手不足やコスト、過重労働などの改善にもつながっていきそうだ。

トップ画像引用元:https://www.outrider.ai/

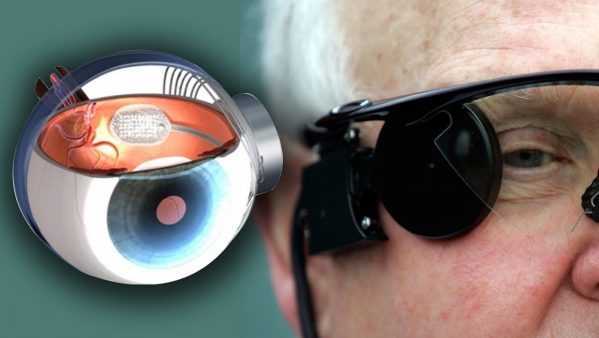

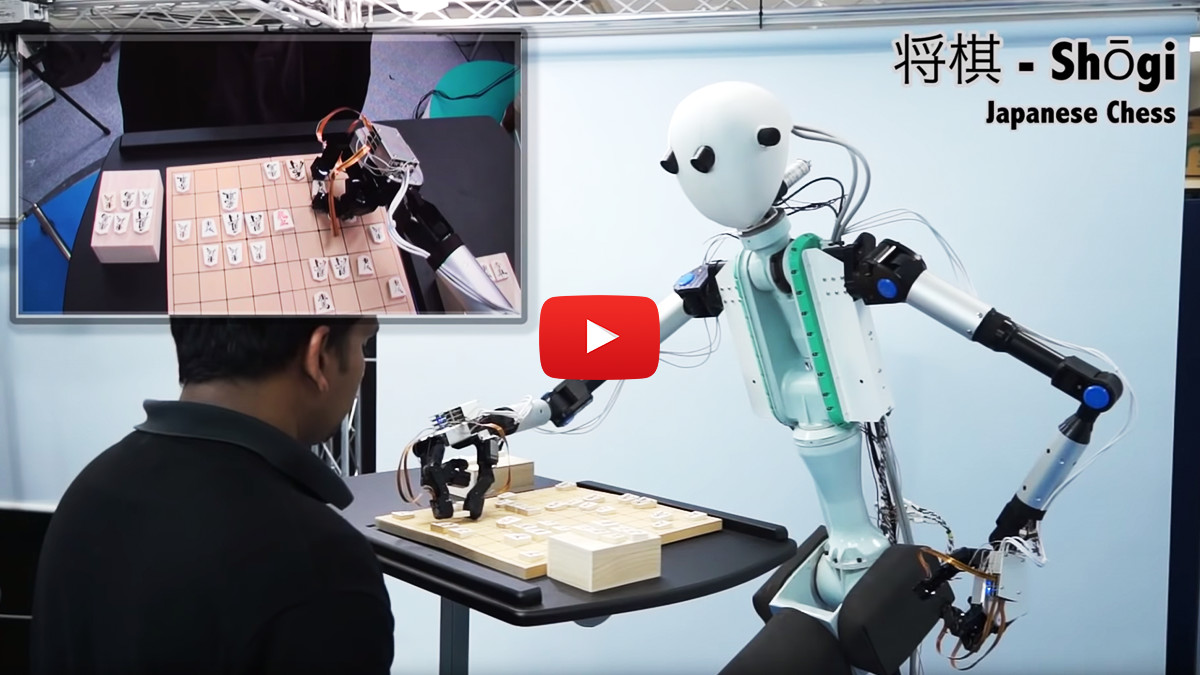

最新テクノロジーとしての印象が強い遠隔体験、遠隔就労などは、実はコンセプトとしては長い歴史を持ち、日本では東京大学名誉教授、慶應義塾大学特任教授である舘 暲(たち・すすむ)氏がこの分野の先駆者的研究者として知られている。

最新テクノロジーとしての印象が強い遠隔体験、遠隔就労などは、実はコンセプトとしては長い歴史を持ち、日本では東京大学名誉教授、慶應義塾大学特任教授である舘 暲(たち・すすむ)氏がこの分野の先駆者的研究者として知られている。