目次

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、多くの企業が在宅勤務を実施するなど、人々の自宅待機が推奨されている現在。一方で、“不要不急の外出”のレベルは、個人の仕事や環境、状態の違いに依存するところも多く、すべての人が一斉に自宅待機とはいかないのが実情です。そこで今月のまとめでは、自宅でできることの幅を広げるためのプロダクトやサービスをご紹介します。

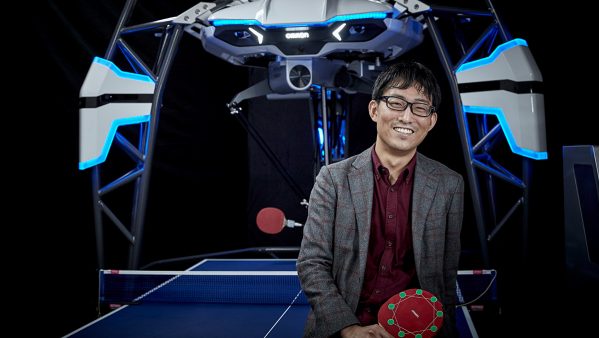

自分の分身が接客!?

職場と身体を切り離すVR遠隔操作ロボ

企業の在宅勤務が進む今だからこそ注目したいのが、昨年の5月にご紹介したJALの遠隔操作ロボットによる接客の実証実験です。実験に使われたのは「JET(ジェット)」という遠隔操作で動く分身ロボット。自宅にいながら接客サービスを提供することは可能なのか。実験の様子をご紹介します。

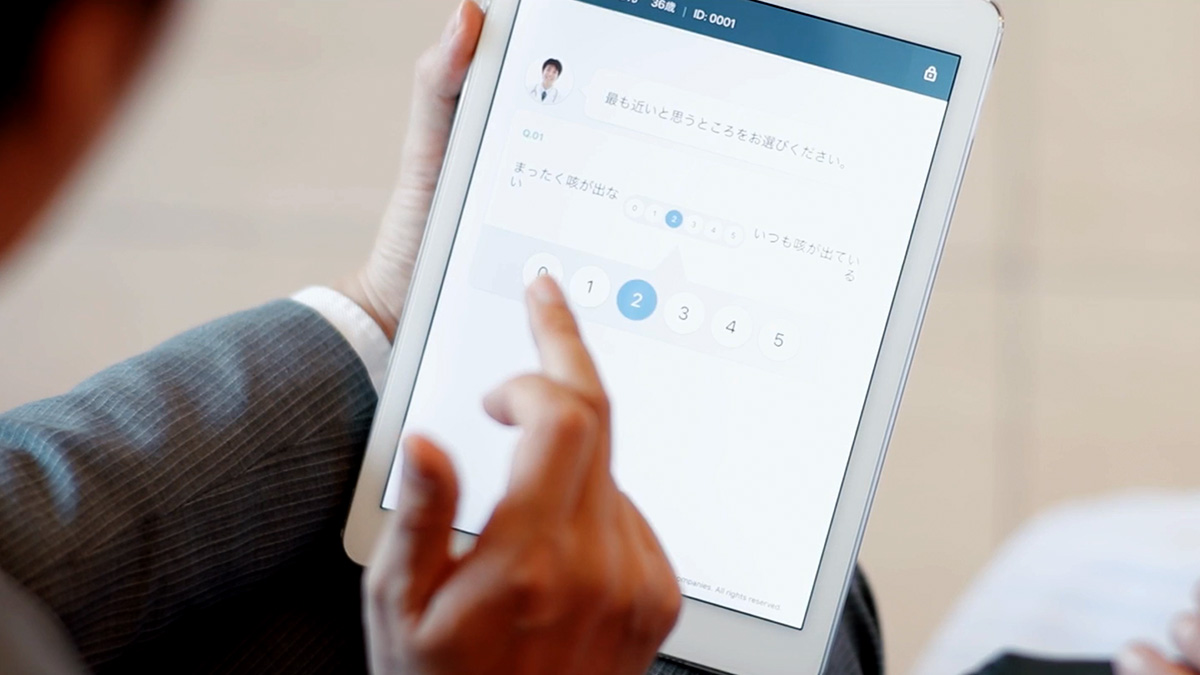

スマホひとつで医師の診察が受けられる!

5Gで進化する疾患管理システム「YaDoc」

以前から注目されてきたオンライン診察ですが、今回の新型コロナ騒動を受け、その活用が加速する兆しが見えています。そんな中、改めてご紹介したいサービスが、スマホひとつで医師の診察が受けられる「YaDoc」。医療の常識を大きく変えるサービスとは、いったいどのようなものなのでしょうか。

妊婦の不安を自宅で解消!

IoT型胎児モニター

「分娩監視装置iCTG」とは?

ただでさえ、病院に行くのが不安なこの時期、妊娠中の方はなおさらかもしれません。そんな妊婦さんの不安を和らげてくれるアイテムが、国内初となる IoT型胎児モニター「分娩監視装置 iCTG」。自宅にいながらにして、胎児の心拍と妊婦のお腹の張りが計れる装置にできることをご紹介します。

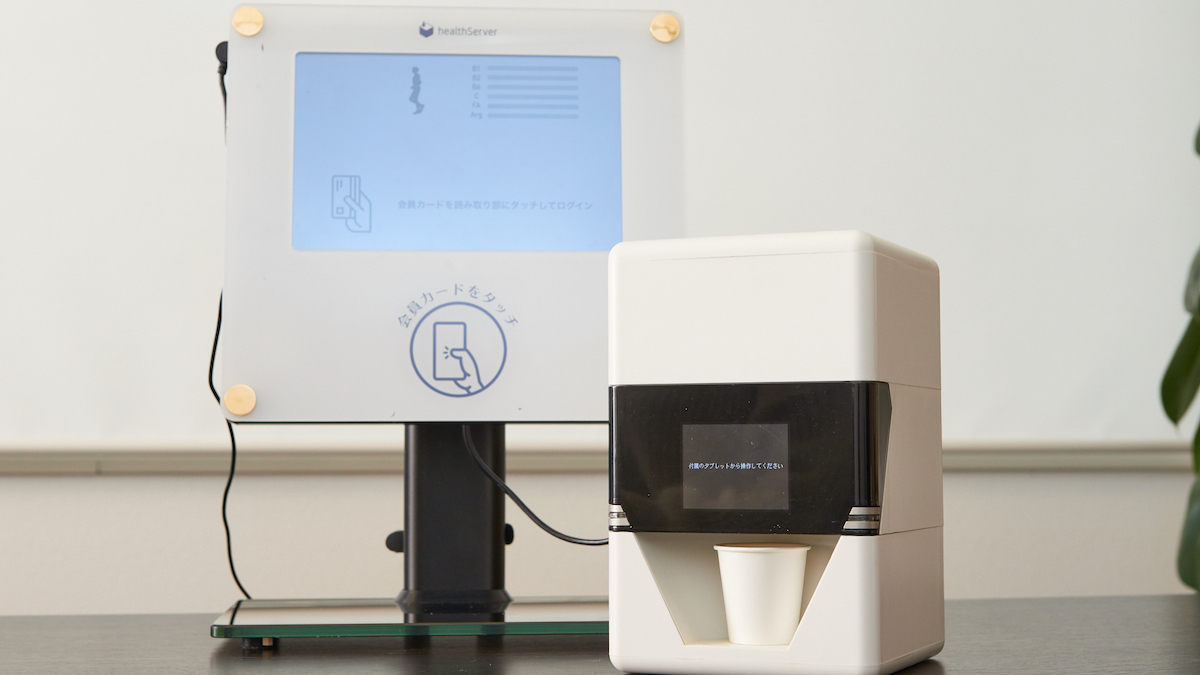

サプリメントもオーダーメイドの時代!

「healthServer」とは

慣れない在宅勤務や自宅待機は心身の疲弊にもつながります。そこでご紹介したいのが、個人のデータに基づき、最適なサプリドリンクを提供するオーダーメイドサプリメントサーバーサービス「healthServer」。個人用にも販売されている注目のサプリメントサーバー、ぜひこの機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

ベッドの上で、行きたい場所へ。

完全オーダーメイドのVR映像サービス

「360VR omoieizo」

外に出られない日々が続くと、どうしても気が滅入ってしまうもの。そんな時は、VRで旅をしてみるのはいかがでしょうか。完全オーダーメイドの映像を使ったVR外出擬似体験サービス「360VR omoieizo」は、本来、終末期の患者さんなどをサポートするために開発されたサービスですが、今後、その活用の場はより多く広がっていくかもしれません。