目次

近年、靴売り場に出かけると、スニーカーやスポーツサンダルの取り扱いが非常に多いことに気付く。ファッション性と機能性が両立するアイテムが増えるのは、いち消費者としてもありがたいが、更にヘルスケアやウェルネスに感度の高い人々の間で注目されているのが靴の中に敷くインソール。アメリカの「足病医」のメソッドに基づき、オーダーメイドでインソールを展開するブリオン株式会社を訪ね、インソールの重要性、製品の特長や事業の課題について話を伺った。

東日本大震災を契機に人々の「足」への関心が高まった

まず、「足病医」という耳慣れないフレーズに、「?」となったのは筆者だけではないはず。欧米には、歯科医、眼科医のように「足病学」を学んで、ひざの痛みから、足裏のタコや魚の目、巻き爪まで足に関する疾患をトータルで診療する「足病医(ポダイアトリスト)」という医師免許がある。

「足病学と言うのは元々、中世の貴族たちがヒールの高い履物を着用していたため、足にトラブルを抱えたことから深掘りして発展したと言われる学問で、日本の眼科医が13000人ほどに対して、アメリカには現在、約19000人の足病医がいます。国土面積も人口も異なるので単純な比較にはならないかもしれませんが、あちらではかなりメジャーな職業なんです」とブリオン株式会社の代表取締役ツユキブンゴ氏は語る。

ブリオン株式会社 代表取締役 ツユキブンゴ氏

アメリカの足病医が日本で治療行為に携わることはできないものの、足病医が開発した仕組みを製品化し、日本でライセンスを取得して「健康グッズ」としての位置づけで展開するメンバーの1人だったツユキ氏は、プロのゴルフ業界に従事していた経験から、足の負担を軽減できるものに着目していたという。

「1ラウンド18ホールを歩いて回ると、2万歩ほどになります。プロのトーナメントでは原則として選手はカートに乗れないうえに、キャディやコーチ、トレーナーも歩きますし、スポンサーやメディア関係者、ギャラリーの中にはスーツに革靴で来場している人もいますから、1日が終わるとみんな足の疲れがひどくて疲弊しきっていました」(ツユキ氏)

ジョギングやランニングのブームと合わせて、東日本大震災で首都圏に通勤する人々が何時間もかけて徒歩で帰宅せざるを得なかった状況が「足」への関心を加速させたのではないかと、ツユキ氏は事業の成長を振り返る。

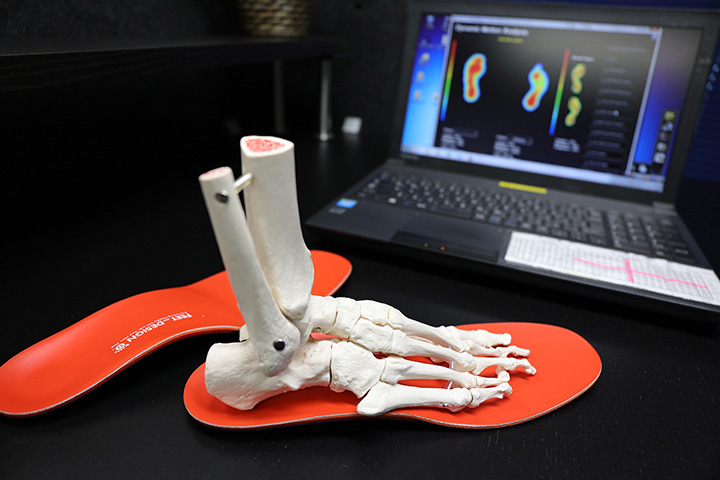

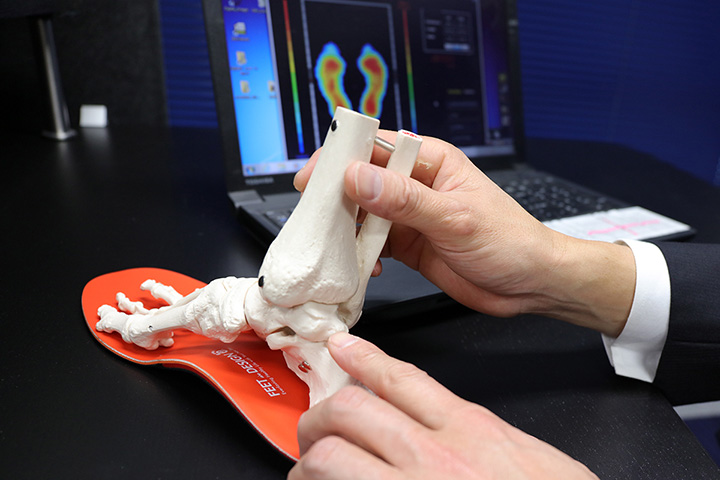

サイズや形状が決まった既製品から、足を計測して作るものまで、現在インソールを取り扱う事業者はかなり多いが、ブリオンでは3次元の計測器を使って、立っている状態を立体的にセンサーで読み取るだけではなく、ダイナミックモーションという機能を用いて、歩行している状態も撮ることができる。

ここから足形を取って、データ化したものをアメリカの足病医に送ると、ゆがみが出ないようなシェル(インソールの芯となる固さのある部分)の長さや幅、高さ、シェイプを分析した結果が返ってくる。価格は一番スタンダードなもので25,000円、その他ヒールやパンプスに合わせられるものやメディカルタイプなど種類が豊富で、上位モデルで39,000円。即決はできないかもしれないが、一度検討してみたくなる価格帯だ。

単に柔らかいものではなく、

足の骨格をあるべき姿に戻し、

補正することがインソールの目的

ドラッグストアなどで市販されているインソールというとクッションが入っていたり、ジェル状だったりと、いかにも足の負担を軽減してくれそうな心地よいものが多いが、ブリオンのインソールは気持ちよさとは対極のところにある。

「足裏の感覚が全く違うので、ジョギングなどをしたら今まで感じたことのない筋肉疲労があらわれると思います。うちのインソールは『違和感』から始まるといってもいいほどです」(ツユキ氏)

この違和感が必要なのは、遡ればサルからヒトへと進化したことが背景だという。4本足から2足歩行に進化したことで、立つ、歩く、走るなどのアクションで足にかかる負荷は何倍にも増大していったが、足の骨格や構造そのものはほとんど変化していない。

そのため、足がたわみ過ぎてしまったことがそもそもの問題であり、必要なのは今の足の状態に合うインソールを作ることではなく、足のゆがみが取れるデータに書き換えて、あるべき姿に戻す、補正することだというのが足病医の見解だ。

「膝の関節があって、その上に太ももが乗って、股関節を介して背骨…と全てが連動しているので、インソールを入れると足のゆがみによって悪さをしている部分が改善されて、全身の負担や痛みが軽減していきます。最初は違和感を覚えるものの、あるべき姿に補正することで結果、楽になっていくというのが私たちのインソールの特徴です。

視力の悪い人がメガネやコンタクトレンズを使うとよく見えるように、インソールも使用しているときに補正ができるものですから、靴を脱いでもスリッパや室内履きに入れ替えて、できるだけ長い時間履いてもらえると非常に理想的です」(ツユキ氏)

糖尿病患者の治療に、

足病学の活用が期待されている

公式サイトより転載

「なにぶん、靴の中に入れて使う装具だからインパクトが残りにくく、製品のPRが難しいんですよね」とツユキ氏は苦笑いする。

そんなインソールも一度計測して試してみると、「もうサイズ売りしている既成品には戻れない」とアスリートからも絶大な支持を受け、今では陸上から野球、サッカー、スキー、ゴルフ、ボクシングなど幅広いジャンルの選手が愛用している人気商品に成長した。

今後も足病医の医師免許が日本で確立される可能性は低そうだが、これから認知の拡大に向けて期待ができそうなのは糖尿病の治療とのことだ。糖尿病の合併症のひとつである神経障害は、手足など末梢の神経に麻痺を来たしやすく、病状が進行すると末梢血管も細く狭くなることから、血行不良や栄養不足によって壊死や壊疽を起こすことも少なくなく、場合によっては足を切断することになる。

「整形外科や形成外科医なら切断と判断するところでも、より足に詳しい足病医なら、なんとか切断せずに治療する、ここまで残しておくことも可能という知見を持っています。まだまだ限られた医療機関でしか導入はされていないものの、現場の医師に、足病医のノウハウは非常に求められているはずです」

装具だけではなく靴選びも重要。

かかとを支えられるものかチェックして

インソールのオーダーメイドを受け付けるなかで、ツユキ氏は顧客に履物選びの重要性も合わせて伝えている。足そのものの状態、インソールなどの装具、そして履物の3つを全て改善させることで、はじめて足周りの環境が整うという。

「インソール同様、靴も軽くて柔らかい、心地のよいものがいいと思われがちですが、正反対です。適切な場所に適切な固さが必要なので、かかとを包み込むヒールカウンターの部分と、アウトソール(地面と接する場所)の最低2か所は固くあってほしいのですが、いま、靴売り場にあるシューズはそういう傾向にはなく、消費者も足によい履物を選択できにくいのが現状です。

靴というのは構造上、シャンクと呼ばれる薄い鉄板のような芯材が入っていることで多少重みがあり、曲がらないようになっているのですが、近頃は製造コストの問題もあってプラスティックで代用しているか、入っていないものが多く、力を加えるとパカっと折れてしまうんです。立ったり歩いたりする荷重に耐えるためには、靴の下と横からかかと全体を支える必要があるのですが、かかとが安定していないと足が横にぶれてから前に出るという無駄な動きとエネルギーを消費してしまい、いつまで経っても楽になりません。もちろんファッションやトレンドがありますから、機能性と両立しない部分はありますし、痛みが出なければ、なかなか自分事としては捉えられませんから、ある程度はやむなしかな、とも思っていますが、インソールをオーダーしていただく際には少し詳しく話を聞いていただいて、これから先、靴を新調するときに機能や作りについても考えてもらえればと思っています」

働き盛りのビジネスパーソンから高齢者まで、ターゲットとなる年齢層は幅広いが、足の構造は11~12歳ほどで決まってしまうと言われるため、子どものために作るのも有効だそうだ。

健やかな成長を願うべく、子どもにオーダーメイドインソールをプレゼントするという選択肢も、いいかもしれない。

ブリオン株式会社

http://bullion.co.jp/