目次

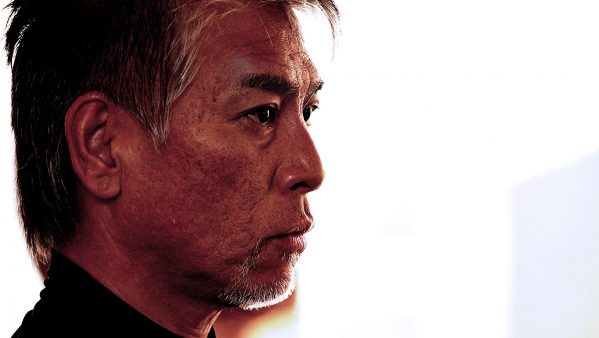

ずば抜けた身体能力・技術と芸術的センスを兼ね備えた一流のパフォーマーだけが入団を許される世界的エンターテイメント集団、シルク・ドゥ・ソレイユ。その一員として大抜擢された松葉杖ダンサーのダージン・トクマック氏(Dergin Tokmak)は、圧倒的なパフォーマンスで世界中の人々を魅了し続けている。2016年にスイスで開催されたサイバスロン大会での出会いを機に、ダージン氏と親交を深めてきたHERO X編集長・杉原行里のラブコールによって、今回、2日限りのエクストリームスポーツの祭典「CHIMERA GAMES」への出演が実現した。下半身麻痺というハンディキャップを強みに変えた唯一無二のダンススタイルはいかにして築かれたのか。来日中のダージン氏に話を伺った。

「松葉杖は、僕の体の一部。

より自由に踊るための腕の延長みたいなもの」

ダージン氏がステージに現れると、その場の空気が一瞬にして熱を帯びてくる。異彩を放つ存在感、全身から放たれる力強いエネルギー、繊細な技術によって紡がれる美しい体の動き。それらがみごとに融合したパフォーマンスは、ダイナミックで幻想的。「松葉杖は、僕の体の一部。腕の延長みたいなもの」と言うように、彼の両手に握られた松葉杖は、歩行を補助するための機器というよりは、その卓越した身体能力を拡張させるためのギアといったほうが正しいかもしれない。それら2本のギアを巧みに操りながら、羽根が生えたように軽やかに舞う様は、まさに神技だ。今や『Stix Step』として世界的に知られるダージン氏のユニークなダンススタイルのルーツ、それは彼が12歳の時に出会ったブレイクダンスにあった。

「1980年代、ドイツにもブレイクダンスの波がやって来たんだ。僕もまちのみんなと一緒に踊りたかったけど、恥ずかしくて行動を起こせずにいた。そんなある日、僕のいとこがアメリカ映画『Breakin’(邦題:ブレイクダンス)』のビデオを持って家に来たんだ。その映画を見て、僕は衝撃を受けた。だって、ダンサーのひとりが、松葉杖を使ってパフォーマンスを披露していたから。見終えたあと、いとこは僕に向かってこう言ったんだ。“ダージン、彼ができるなら君にもできる。やってみたら?”って」

「大切な友人であり、いつも僕を勇気づけてくれる兄のような存在」のいとこの言葉に背中を押されて以来、ブレイクダンスに没頭していったダージン氏。地元のダンス仲間と切磋琢磨しながら着実に技を磨き上げていきながら、数々のブレイクダンスのチャンピオンシップで1位に輝き、1992年にはヒップホップ界を席巻した Run- D.M.C のドイツ・ツアーにダンサーとして参加するなど、その才能を遺憾なく発揮していった。

「自分のスタイルを築くまでには、非常に多くの時間を要した。今は、ブレイクダンスだけでなく、マーシャルアーツやコンテンポラリー・ダンスなどさまざまな要素を独自にミックスしている。カンフーからもインスピレーションを得ているよ。松葉杖は、僕にとってヌンチャクみたいなもの。でも、戦うための武器としてではなく、より自由に踊るために欠かせない体の一部であり、遊び心を表現できる大切な道具でもあるんだ」

ブレイクダンスから、

『シルク・ドゥ・ソレイユ』という世界的な新天地へ

突出したパフォーマンスがシルク・ドゥ・ソレイユのディレクターの目に留まり、移動公演「ヴァレカイ(Varekai)」の堕天使・“limping Angel”役に大抜擢されたダージン氏。ヴァレカイは、ギリシャ神話に登場する「イカロスの翼」を基調にした演目で、アクロバット満載のスリリングなステージ。日本人として初めてグラミー賞を受賞したコスチュームデザイナーの故・石岡瑛子氏が衣装デザインを手がけたことでも知られるシルク・ドゥ・ソレイユの名作のひとつだ。

「これまでの僕のキャリア史上、一番の大仕事だった」とダージン氏が話すように、この移動公演は、2004年から2011年までの7年間に渡って、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアの4大陸で行われた壮大なプロジェクト。入団するきっかけになったのは、友人からの1本の電話だった。

「正直、その電話がかかってくるまで、シルク・ドゥ・ソレイユのことは知らなかった。“君のパフォーマンスの噂を聞いたサーカス団の人が連絡を取りたがっている。アーティストとしての人間を強調する新しいサーカスで、動物は登場しない。君の連絡先を教えてもいいか?”と。動物のいないサーカス? 少し不思議な感じがしたけれど、逆に興味をかき立てられたんだ」

「その後、すぐに担当者の人から連絡があって、“あなたのプロモーションビデオと履歴書を送って欲しい”と言われた。実はどちらも持っていなかったんだけど、“分かりました。1週間以内に送ります”と答えてから、急いで用意したんだ(笑)。いとこにビデオを撮ってもらって、履歴書を書いてね。どんな答えが返ってくるのか、毎日ワクワクしながら待っていた」

それから時を置かずに、嬉しい知らせが届いた。ダージン氏のプロモーションビデオは高く評価され、シルク・ドゥ・ソレイユが本拠地を置くカナダ・モントリオールで開かれる5日間のワークショップに招待されたのだ。ダージン氏は迷うことなく現地へ飛んだ。ワークショップでは、ブレイクダンスを得意とする彼が、果たしてクラシックな演目を踊ることができるのか、なおかつ5分間のソロ・ショーを演じきることができる資質があるかどうかをディレクターたちは見極めようとしていたという。

「ヒップホップのブームが去ったあと、歌って踊れる5人組のボーイズバンドで活動していたことがあるんだ。その頃は20~30秒の持ち時間で、各自のスタイルを披露することはあったけど、5分間のソロ・ショーは初めてのビッグ・チャレンジだった。シルク・ドゥ・ソレイユはそれをやってみせるチャンスを僕に与えてくれたんだ」

ワークショップでは、“アクセシビリティ”についても話し合われた。数年をかけて世界をまわるロングツアーでは、各地でパフォーマンスを披露すると同時に、その土地に暮らすことになる。シルク・ドゥ・ソレイユにとって、普段、車いすで生活しているアーティストを起用するのは史上初めてのことだったが、どこにいてもダージン氏が快適に過ごせるように、通路の段差をなくし、エレベーターを設置するなど最大限の計らいを実現した。

「彼らは、すべてのアーティストに対して寛容で、絶大なリスペクトを持って接してくれる。就労ビザの取得や英語を修得するためのレッスンなど、演じるために必要なものは何だって寛容に提供してくれた。シルク・ドゥ・ソレイユは、僕にとって、プロのダンサー、アーティストとして大きく成長できた新天地であり、そこで過ごした7年間は今もかけがえのない宝物なんだ」

「50歳になるその日まで、

僕は踊り続ける」

シルク・ドゥ・ソレイユに所属することで得られたメリットは計り知れないが、さらなる高みを目指すためには、その他の世界も知る必要がある。そう考えたダージン氏は、2011年にシルク・ドゥ・ソレイユを退団したのち、あえてどこにも所属しないフリーランスとして活動を続けてきた。次々とやってくるオファーの中から、近年、ドイツでも増えているコンテンポラリーサーカスの特別公演など、自分が情熱を持って関わりたいと思うプロジェクトに参加するスタイルを通してきた。

ここ5年ほどは、松葉杖だけでなく、車いすを使ったパフォーマンスを披露する機会も増えている。といっても、主体的に車いすで踊り始めたのではなく、「車いすを使ったパフォーマンスをお願いしたい」というオファーが年々増えていく中、その期待に応えるべく独自に技を磨いてきたのだという。

「今回の CHIMERA GAMES への出演も、アンリ(HERO X編集長 杉原行里 すぎはらあんり)から、“ダージン、松葉杖ダンスとそのほかに、車いすを使って何かできないか?”という相談を受けた時、“車いすで踊れるよ。問題ないよ”と答えたのが始まりだったんだ。松葉杖にずっと誇りを持ってやってきたし、以前の車いすはクールとはほど遠いイメージだった。でも、テクノロジーの進化とともにどんどん洗練されていき、美しいモビリティのひとつになった。環境の一部として認知されるようになり、人々が車いすに対して持つイメージも大きく変わったと思う」

サーカスを通じて共生社会の発展を目指す

イギリスの『Extraordinary Bodies』

最近では、イギリスに拠点を置くサーカスカンパニー「Extraordinary Bodies」の活動に参画している。障がいの有無にかかわらず、第一線で活躍するパフォーマーやアーティスト、ミュージシャンなど、多様性に富む人たちが革新的なステージを一緒になって創り出すことによって、新しいインクルージョンの普及を目指すプロジェクトだ。Cirque Bijou と Diverse City の連携によって生まれた Extraordinary Bodies のメンバーたちは現在、2020年に開催予定のファースト・ショーに向けて準備を進めているという。

「イギリスでは、障がい者と健常者を分け隔てることなく、多様な人々が対等に関わり合いながら共生するインクルージョンへの取り組みがとりわけ進んでいる。ここを起点に、今後はヨーロッパ・ツアーを行い、そう遠くない将来には世界に広げていきたいと考えている」

今年12月に46歳の誕生日を迎えるダージン氏。40歳前後になると、大半のダンサーは引退し、ダンスインストラクターなどへのキャリアチェンジを図るケースが多いが、「僕は自分のことを先生としては想像できないかも。50歳まで踊り続けたい」とダージン氏は話す。

「50歳になったら、1年間はキャンピングカーでヨーロッパ中を旅しながら、ドキュメンタリー映画をつくりたいと思っているんだ。先のことはあまり計画しすぎず、自由にヒッピーみたいにね。ずっとハードに働いてきたし、1年くらいはフリースタイルでもいいかなって(笑)。未来のことばかりを考えるのではなく、たまには、今現在をもっと楽しまなくちゃね。生活のために一生懸命働くことも大切だけど、ただそこに存在して、まわりにあるものを享受するのも、ひとつの生き方。純粋に生きることを楽しんでみたいんだ」

「Everything is Possible」を

体現するアーティストとして生きていく

「ダンスとの出会いによって、まったく違う世界が拓けた。ありのままの自分を受け入れることができた。踊ることが楽しくて仕方がない。もし僕にミッションがあるとしたら、“すべては可能だということを証明してみせる”こと。僕にとって、体の奥底から湧いてくるエネルギーを見てくれる人たちと共有することは非常に重要。エネルギーをダンスに昇華させることで、自分の体と心が解き放たれると同時に、その空間には一体感が生まれるから」

2010年にスイスのドキュメンタリー映画「The Rising Sun」に出演し、2012年には初の自伝「Stix:My Way to a Dancer on Crutches」を出版するなど、ダンス以外の文化的フィールドでも才能を発揮しているダージン氏だが、「これからも芸術のために生きていきたい。未来の夢は、役者になること。また自分の半生をミュージカルか映画のかたちにして、多くの人に紹介できたらいいなと思っている」と次なる野望を熱く語ってくれた。それが実現する日はそう遠くはないはず。今後もダージン氏の活躍から目が離せない。

webside : www.stixsteps.de

Facebook : https://www.facebook.com/DerginTokmak.stix/

Instagram : Stixsteps

Youtube channel : Stixsteps

[TOP動画引用元:https://youtu.be/OkwCLc85HVY]

車いす陸上から射撃へ

車いす陸上から射撃へ 努力より才能が問われる世界

努力より才能が問われる世界