あと1年、もはやこの「HERO X」の読者ならば、それが何を意味するかお分かりだろう。東京2020オリパラが迫っている。チケットの販売方法の情報が解禁となり、いよいよカウントダウンがはじまった。そんななか、パラの成功なくして東京2020の成功はないと言われるスポーツジャーナリスト 上野直彦さんに編集長がアタック、東京2020とその先の日本について、語り合った。

杉原:今日は上野さんと、東京2020を契機にスポーツというものを通じて、それがどのように伝わって、何が継承されていくのか、またどんな課題があるのかなどを一緒にお話しさせていただけたらなと考えています。パラリンピック選手(以下、パラ選手)が取り上げられる時、どういう経緯で受傷したのか、ハンデを負ったのかがまず枕詞としてあって、そこから話がはじまることが往々にしてありますが、それだと一方的なコミュニケーションになりがちで少しもったいないのではと。パラの場合、多くの競技でなにかしらのギアが使われます。つまり、ものづくりの手が入る。パラリンピックをF1に例えて言うなら、その技術が一般社会にも役立てられるのではと思っていました。また、それを一過性のものではなくて継続的に取り上げていきたいという想いで「HERO X」をスタートしました。僕はスポーツが持っている力ってすごいと思うんです。

上野:そうですね。私はBリーグの葦原一正さん(Bリーグ事務局長)と2015年のちょうどBリーグ開幕1年前に共通の知人を通して知り合いました。その葦原さんから教えて頂いたのですが、ラグビー日本代表の畠山健介さんのSNS発信がすごく面白くて、「世界を変えられるのは音楽とスポーツと宗教だと言っていた」という話を葦原さんがしていて、私もスポーツが世の中を変えるという考えに非常に賛同しています。自分のなかで一番大きかったのは2011年です。東日本大震災があった年ですが、数カ月後にドイツのワールドカップで、女子サッカー日本代表のなでしこジャパンが初優勝するっていう快挙を成し遂げました。今もまだ多くの方の心に傷を残しているんだろうと思いますが、傷ついていた日本に大きなパワーと勇気を与えてくれたと思います。W杯後、仕事をしながらラジオを聞いていたら、ラジオの中で仮設住宅に住む70歳ぐらいのおばあちゃんが、「なでしこジャパンが優勝したことについて印象に残っていることは?」との問いに、スタメンの選手全員の名前をフルネームで言ったんですよ。仮設住宅に暮らすおばあちゃんがですよ。そのとき、あの快挙がどれだけ人に影響を与えたんだろうって思ったんです。元気とか、生きる勇気とか。そのラジオを聴いたときに初めて、抽象的な概念とかではなくて、リアルに、“スポーツの力”というものを感じました。

杉原:僕、その動画をちょうど昨日YouTubeで観てました(笑)。

上野:そうなんですね(笑)。

杉原:頑張るぞ!っていうときには勇気が出るので必ずスポーツを観るんです。

大人が作る垣根

上野:私の好きな言葉のひとつに「チャンスは人の形をしてやってくる」というものがあって、人との出会いが全てですよね。そんななかでひとつ思い出す出会いは、川澄奈穂美という人でした。

杉原:なでしこジャパンの選手で、シアトルに行かれましたよね。

上野:はいそうです。今はニュージャージー州にあるスカイ・ブルーFCというチームでプレーしています。彼女のプレーを最初に見たのは彼女が大学4年の時で。彼女を見たときにテーピングで分かったんですよね。前十字靭帯の怪我のあとだなって。けれどその割に走力が凄い。走るんだけど接触プレーがないんですよ。インテリジェンスがいいと思いました。それで取材を進めていると、彼女の周りにおもしろい選手がいたんですね。「川澄奈穂美物語」っていう漫画があって、この時の取材がひとつの形になって出ているんですけど、第1話に佐藤愛香という選手が出てきます。実は彼女は聾唖者なんです。耳が聞こえないゴールキーパー。佐藤選手は川澄選手と小学校でずっとサッカーを一緒にやってきて、小6の時に日本一になるんですよ。その決勝戦でゴールキーパーとしてゴールを守ったのが佐藤選手です。最終的に私が興味を持ったのは彼女なんですね。耳の聞こえないサッカー選手たちがプレーする「デフリンピック」っていう競技で、聾唖者女子サッカーの日本代表があります。これが中村和彦さん監督の「アイコンタクト」っていう映画になっているんですけど、この佐藤愛香というサッカー選手の存在が、私のなかで初めてパラ競技に興味を持つきっかけになったんですよね。

杉原:そうなんですね! かなり前からパラ競技に興味がおありだったのですね。

上野:そうなんです。その時に私が思ったのは、子どもたちはみんな普通なんです。障がいがあろうがなかろうがみんな普通にプレーしているんですよ。それを知って、あ、楽しみながらみんなでプレーできちゃうんだなって。むしろ垣根を作ってしまっているのは大人たちなのかなと。

杉原:結局、大人が自分の中の概念からはみ出してしまうことが怖いというか、ハンディーキャップの有無に関わらず、子どもたちは単純にサッカーをやりたいだけなんですよね。

上野:その通りだと思います。

杉原:僕が初めてワールドカップを観たのは93年のドーハだったんですけど、当時小学生でしたが夜中にテレビで観ました。Jリーグが始まったのも小学生の頃で、Jリーグの創成期をみてきた中で、たった20年で今ではワールドカップで優勝を目指すぞっていうような雰囲気になってきていますよね。この成長はすごいなと思います。

“人”が呼び寄せたパラとのつながり

上野:私のなかではブラインドサッカーのオッチー(落合啓士選手)との出会いも大きかったです。ブラインドサッカーが広く一般に知られる前から彼の試合や練習を観させていただくなかで、とにかくみんなで落合選手を盛り上げたいよね、ブラインドサッカーをもっと知ってもらいたいよね、という思いが湧いてきたのです。

杉原:僕もきっかけは同じですね。チェアスキーの森井大輝選手と出会ったときに、この選手を“勝たせたい! ”と、強く思い、小さな飲み仲間のコミュニティーからもっとみんなに知ってほしいと思うようになって。ある意味承認欲求に近いでしょうか、“すごいんだぜっ”ていうのを知ってほしくて。だから、人に出会ってという部分は上野さんと同じですね。

上野:実はブラインドサッカーでいうと、ブラインドサッカー日本代表の高田敏志監督とも以前から繋がりがあり、彼が今後どのように日本のサッカーを伸ばしていきたいと考えているかを知って、これは来年きっと世界を驚かせるんではないかと楽しみにしているんです。やっぱりサッカーってトレーニングや練習が試合に反映されるわけじゃないですか。あれだけロジカルに考えて、背景にフィロソフィーがあって、新しいトレーニングをどんどん取り入れて、あとは指導者の熱ですよね。私はスポーツ=指導者の面が強いと思っているので、彼らをみていると、あのチームは来年世界を驚かせるなと思っています。

杉原:いいですね~。僕もブラインドサッカーをやったことがあるんですよ。

上野:どうでした?

杉原:まずボールがどこにあるのか分からないですよね(笑)。

上野:分からないですよね~(笑)。この辺で聞こえているなと思っても本当はこっち(逆方向)だったりね(笑)。

杉原:そうなんですよ。おもいっきり空振りしたりして。子どもたちと一緒にプレーしたんですけど、なぜか子どもたちのほうが上手いんですよね。子どもたちのほうが耳がいいんでしょうね。それとも純粋なのか・・・ボールに一直線で向かっていくんですよね。僕らは“疑い”があるから。なんかの罠なんじゃないかな、とかね(笑)。

上野:心の何かに比例しているのかな(笑)。

こうしてパラとの関わりを振り返ると、私が影響を受けたパラ選手は複数いて、その中の1人は競泳の成田真由美選手。彼女が本当に素晴らしい。以前ワールドフォーラムっていうイベントがあって、その時に対談の構成と司会をさせていただいて、そこでいろんなことを聞いたんですよ。彼女は、「私はワールドマスターなら健常者と一緒に戦える。そこで結果を出したい。健常者とセパレートされるのは嫌だ」と話してくれたのが印象的でした。

杉原:カテゴライズされるのが嫌だということですよね。

上野:そう。カテゴライズされたくない。だからマスターズが大好きですってね。その成田選手の話のなかで一番印象に残っているのは、成田選手が訪れた国の中で、日本も含めて一番環境が整っていたのは“オーストラリア”だって言ったんです。なんでですか?って聞くと、オーストラリアの空港に降りて大会会場やホテルに行くまでや、街の散策を楽しんだりして日本に帰ってくるまでの間に、自分が障がい者であるということを一度も感じなかった。すべてが自然に流れていると。

杉原:バリアフリー化が進んでいるということですよね。

上野:ハードもソフトも完全にバリアフリー化されていると。人間のマインドもね。それを一番実現できているのがオーストラリアだと聞いて、私にとってすごい衝撃でした。わたしはそんな風に日本を変えたいんです。

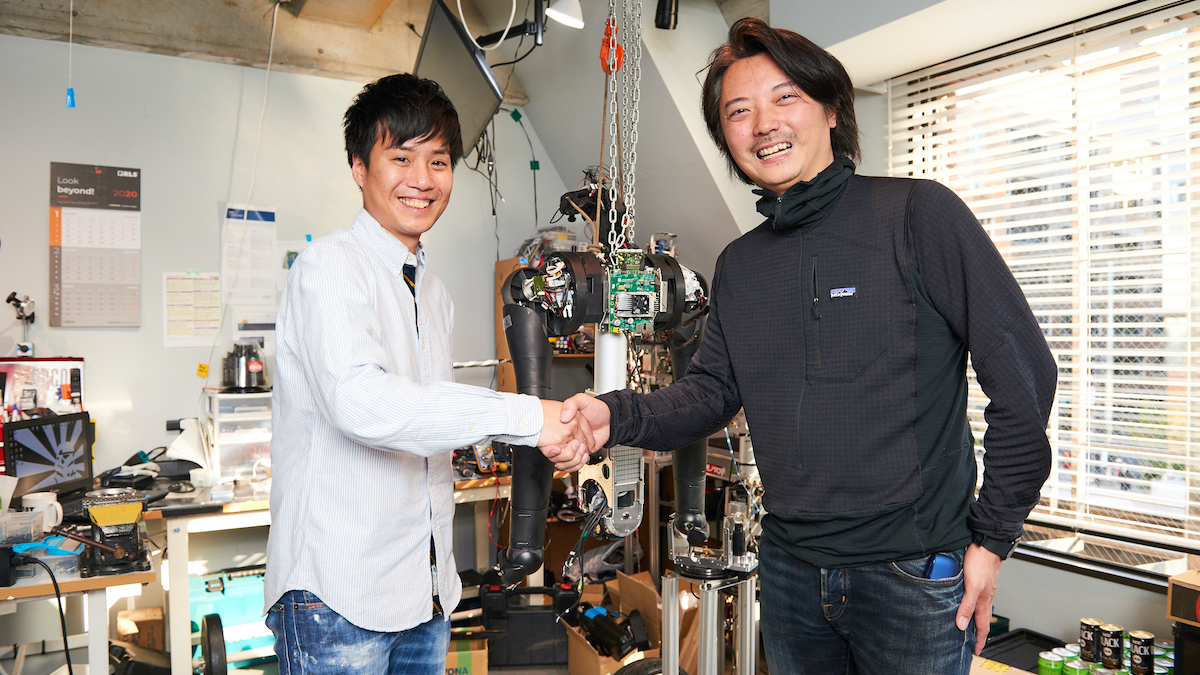

上野直彦

兵庫県生まれ。スポーツライター。女子サッカーの長期取材を続けている。またJリーグの育成年代の取材を行っている。『Number』『ZONE』『VOICE』などで執筆。イベントやテレビ・ラジオ番組にも出演。 現在週刊ビッグコミックスピリッツにて連載となった初のJクラブユースを描く漫画『アオアシ』では取材・原案協力を担当。NPO団体にて女子W杯日本招致活動に務めている。Twitterアカウントは @Nao_Ueno