HERO Xではこれまで、ハプティクス、テレロボティクスといったVR/AR内のオブジェクトや、遠隔地にある物体を実際に触ったような体験ができるコンテンツを数々紹介してきた。果たして「実際に触ったような」とはどれくらい本物に近い感覚なのか。初めて3D映画を見たときに感じた「まるで本物みたい!実写映画にしか見えない!」という衝撃が待ち受けているのだろうか。これらのテクノロジーは、多くの人が関心を抱いているもののひとつであろう。

最新テクノロジーとしての印象が強い遠隔体験、遠隔就労などは、実はコンセプトとしては長い歴史を持ち、日本では東京大学名誉教授、慶應義塾大学特任教授である舘 暲(たち・すすむ)氏がこの分野の先駆者的研究者として知られている。

最新テクノロジーとしての印象が強い遠隔体験、遠隔就労などは、実はコンセプトとしては長い歴史を持ち、日本では東京大学名誉教授、慶應義塾大学特任教授である舘 暲(たち・すすむ)氏がこの分野の先駆者的研究者として知られている。

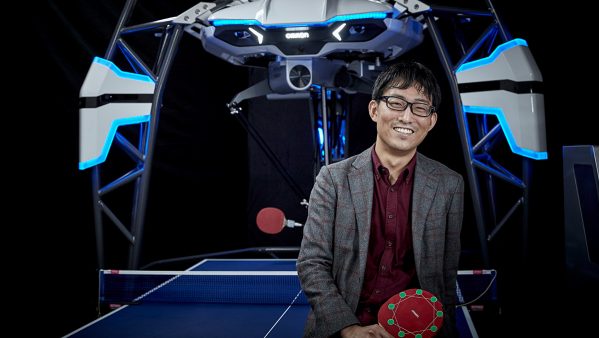

1980年代より「テレイグジスタンス」という概念を提唱し、感覚伝達技術の研究開発を進めてきた舘氏らの研究グループが2011年に開発した「TELESAR V(テレサファイブ)」は人と同期して同じ動作をするアバター(分身)ロボットを介して、遠隔地にいながらまるで目の前の物に直接触れているかのような感覚を味わえるシステムだ。

指先が押し込まれる力(押下力)と指先に加わる水平方向の力(せん断力)と物体表面の温度を伝えることで、ユーザーは物を握ったときに指先に力を感じ、温もりや冷たさまでも感じることができる。この時点では、まださらさら、ゴワゴワといったオブジェクトの質感までは伝達できなかったが、圧覚・振動覚・温度覚を伝える触感伝達技術を新たに開発し、「TELESAR V」と統合することにより、遠隔環境の細やかな触感を伝えることに世界で初めて成功した。

エンターテインメントや教育、福祉などテレイグジスタンスが貢献できる分野は幅広い。近年人気のライブビューイング、パブリックビューイングなどはより「体感型」のエンタメに昇華されていくだろう。

そのほか、ネットショッピングではなかなか確かめることのできない商品の質感、実際手にしたときの重量から、日本国内ではなかなかお目にかかれない動物や植物など、リアルに触れてみたいものがより身近になっていきそうだ。

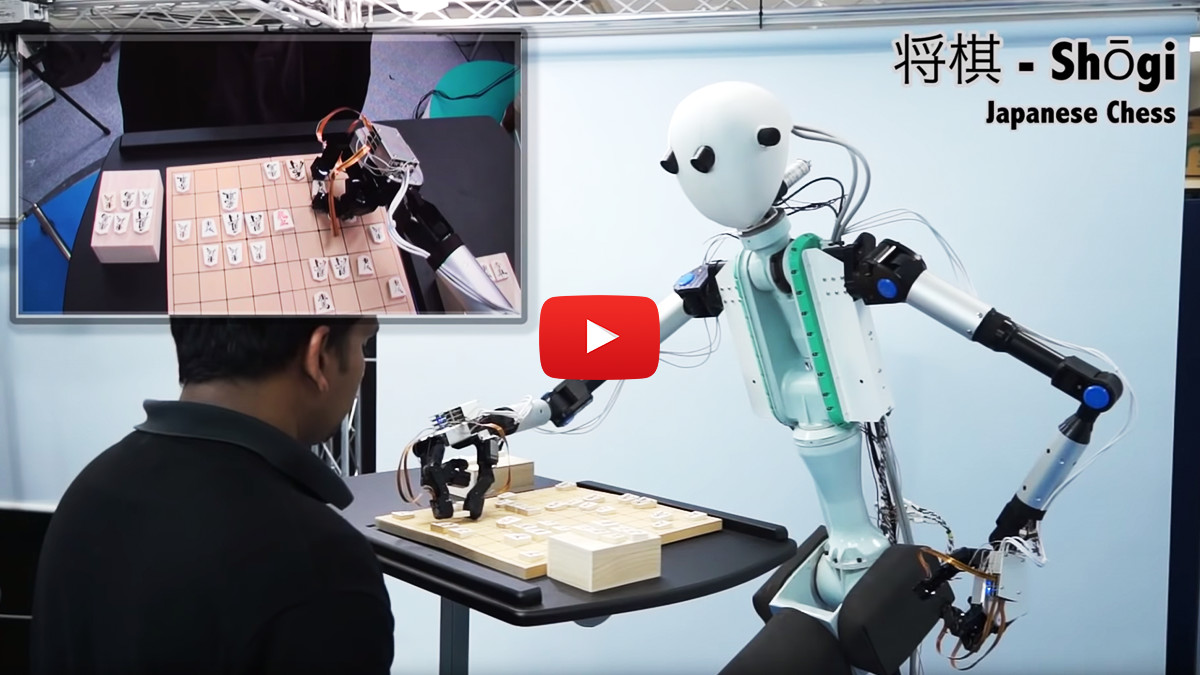

[TOP動画引用元:https://www.youtube.com/watch?v=KoC1iTOmYTg]