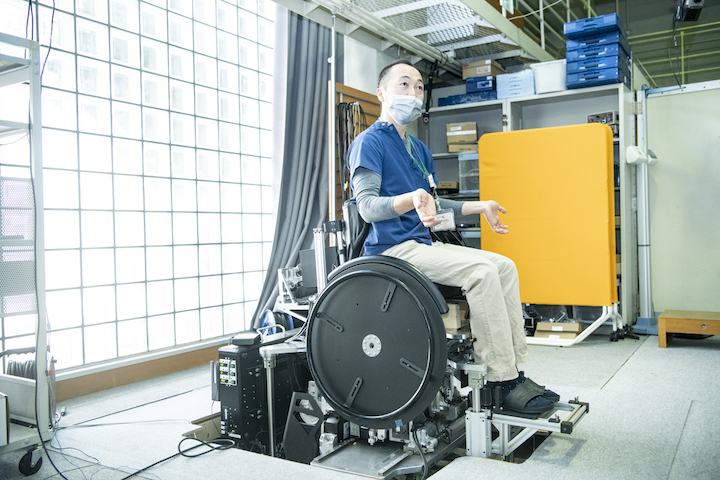

車いすの最適なシーティングポジションを追究する「SS01」(株式会社RDS)。今年に入り、ダウンスペックされた臨床研究用のプロダクトが、国立障害者リハビリテーションセンターでの研究に活用され始めている。車いす陸上アスリート、伊藤智也選手との取り組みから生まれ、fuRo(千葉工業大学・未来ロボット技術研究センター)との共同研究で完成したこのプロダクト。スポーツに活用されていたシミュレーションマシンが医療や福祉の分野に導入されることで何が起きるのだろうか。

アスリート用シミュレーターを医療用に

かねてより、パラアスリートと共に車いすの「最適解」を求めてきた株式会社RDS。編集長・杉原が代表を務める同社では、車いす陸上アスリートのパフォーマンス向上を目的に、シーティングシミュレーター「SS01」を開発した。現在、臨床研究用にダウンスペックされた「SS01」が国立障害者リハビリテーションセンターでの研究に活用され、リハビリにも導入されているという。

記事を読む▶「SS01」が リハビリ現場にもたらした 新たな可能性とは?

実は車いすの最適なシーティングポジションは、今まではっきりと可視化されてこなかった。ユーザーに車いすが合っているかどうかは、理学療法士がユーザーの動作を目で見て評価をしてきた。優れた療法士であれば勘や経験でジャッジできるかもしれないが、どうしても個人の能力に依存してしまうし、また改良する場合もメーカーの力量によって差がついてしまう。さらに、調整の際に、何度も乗ったり降りたりしてフィッティングを繰り返さねばならず、ユーザー側の負担も大きい。

「SS01」ではユーザーが座ることで体重のかかり具合などを解析。本人に合った座面や背もたれ、ステップの位置・角度を割り出すことができる。今まではプロが勘に頼って判断していたものを、きちんとしたデータとして把握しようとする試みだ。

機能性の高さ&世界に通用する優れたデザイン

もともとはアスリートのパフォーマンス向上をめざして開発された「SS01」だが、「最適なシーティングポジションの追究」は、どの車いすユーザーにも重要な課題。国立障害者リハビリテーションセンターでは半年ほど前からリハビリ現場で活用、研究を進めている。アスリートが感覚値で「ここを調整したい」と訴えたものをデータ化してきた強みは、医療・福祉分野にも大きく活きてくる。

RDSでは、今までもデザイン性に優れたカーボン松葉づえや、スタイリッシュなモビリティ「WF01」などの開発を進めてきた。「WF01」も「SS01」も国際的なデザインコンペティション「A’ Design Award & Competition 2020」で入賞を果たし、国内でも「SS01」が2020年度グッドデザイン賞に輝くなど、デザイン面で高く評価されている。

まだ研究途中のため、車いす設定の「最適解」にまではたどりついていないという「SS01」だが、いずれはどこでも誰でも「最適解」の車いすを調整できることが最終ミッション。スタイリッシュで、しかも自分の身体に合った車いすがどこでも入手できるようになる。そんな未来を描ければ、日本人の老いや病に対する考えも、大きく転換していくだろう。

関連記事を読む