株式投資型クラウドファンディングという形で、スタートアップ企業の資金調達をサポートしているFUNDINNO(ファンディーノ)。投資家は少額から株式投資ができるとともに、チャレンジングな企業は株式を上場していなくても、多くの人から資金提供を受けることができる。一方で、テクノロジー、福祉、モビリティなどの分野における先進的な取り組みと、課題解決のスキームを紹介してきたHERO X。両者の出会いが、何かを変えていく!? HERO Xプロデューサーの佐藤勇介&編集長・杉原行里と、FUNDINNOを運営する株式会社日本クラウドキャピタルの落合文也氏が、双方のコラボレーションの可能性を探っていく。

FUNDINNOと

HERO Xの共通点とは

杉原:FUNDINNOの話を聞くうちに、とくにRDSが抱えている問題を解決していくヒントがFUNDINNO にもあると思いました。例えば、RDSのプロダクトって、ありがたいことにとても褒めてもらえるんです。それこそイタリアの「A’ Design Award & Competition」でエントリーした3つのプロダクト全てが入賞したりしているのですが、その後の広げ方が難しい。たぶん今の時代は、参加型で一緒に物事を作り上げていくことに喜びがある時代に変わっていっている。テレビ離れが進んだのもそういうところがあるのではないかと。YouTubeは、チャンネル登録者数が0から始まって、何百万人になる人たちもいるわけじゃないですか? クリエイターを育てている感覚があるから、観ている人は楽しい。クラウドファンディング型の投資はYouTube同様に、そういう育てている感があるのではないかと。

落合:ありがとうございます。

杉原:FUNDINNOとHERO Xで何かできないかなと思っています。今後、お互いの発信価値を上げていくには、いろいろな手段がありますよね。例えば、この間ラジオ(渋谷クロスFM「HERO X RADIO」で話したように、オンラインサロンみたいな形で多くの人がプロダクトの開発に関わるとか。でも、HERO Xだけでは限界があると思っています。

落合:FUNDINNO側も面白いたくさんのプロジェクトがある中で、その魅力を一般に伝えきれていないところがあると感じているところです。

杉原:プロジェクトの成長過程をHERO Xで特集しても面白いかもしれません。数回に分けて投資してもらっている企業もあるのなら、その成長を記事で出していけば、よりストーリー性が生まれる。うまくコラボレートできるのではないかと思うのですが、どうですか?

佐藤:そう。HERO X がメディアとしてできることは、FUNDINNOに出ている企業さんの魅力をしっかりと引き出して伝えていくことだよね。FUNDINNOと連携することで、当然投資したいと思う人が増えると同時に、FUNDINNOがもっている投資家のみなさんに対して、我々が持っている先端的な技術、福祉の問題、モビリティの問題、そういうものを知っていただく。どんどん枠組みが広がっていく中で、オンラインサロンみたいなものも活きる形が理想かなって考えています。

HERO Xプロデューサー・佐藤勇介

落合:すごくいいですね。「ビフォアーアフター」じゃないですが、“企業のその後” みたいなものはうちのサイトにも一部掲載していますが、なかなか見てもらえません。どうしても投資する企業を一番に掲載しないといけないので、目立つところで展開できないんです。だからといって、自社でメディアを持つというのも難しくて、実現できなかったんです。

杉原:今、落合さんが言ったことは、僕がHERO Xを立ち上げたときの思いや課題に似ています。RDSのチェアスキーや、ほかのプロダクトも、中小企業にしては結構メディアからの取材を受けているんです。でも、そのプロダクトが出来ていく過程はあまり取り上げてもらえない。なぜならそこにバリューがないから。でも、そこにあえてバリューをもうけていくことが、すごく大事なんじゃないかと思っていて。消費者も一緒にチームになっていく、仲間になっていく、そこが一番楽しいところじゃないかと。それが、HERO Xの始まりだった気がします。そこで、せっかくだから一緒に何かをやりませんか?というお話です。笑

落合:それはもう、ぜひ。HEROX って、発生している課題感や、伝えたい世界観がかなり明確じゃないですか? タイトルも秀逸ですよね。特定の誰かではなく、いろんなHEROが生まれてくるという意味だと思うのですが、FUNDINNOも同じで、様々なチャレンジャーを応援したいんです。

課題解決型プロダクトを

生み出すことも可能!?

杉原:FUNDINNOの投資家の方たちとHERO Xの読者の方たちには共通点があって、まずひとつは前を向いている。課題を見つけて解決しようとしている人たちは前向きですよね。もうひとつは、アンテナがすごく高い。となると、ここがマッチングできたら、お互いにいい効果が見込めそうな気がします。これが、課題だけを抽出するメディアや、転載ばかりをするメディアだと合わないよね。

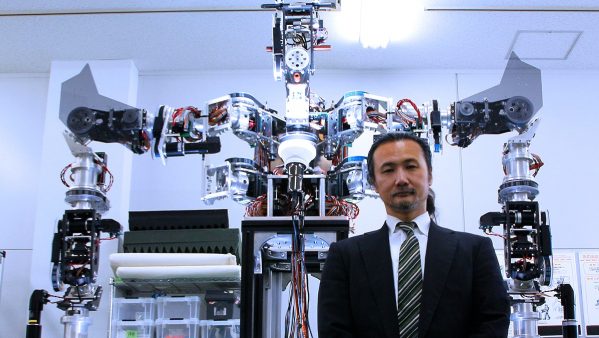

HERO X編集長・杉原行里

佐藤:そうだと思う。今ある事象をフラットに紹介していくのと、それをメディアとしても社会のムードとしても応援したいという想いで書いているメディアは少し違うよね。普通のメディアでは、いい時は褒めるけど失敗したら責めるという形になりがちだけれど、その失敗すらも成功につながっていくんじゃないかということを期待しながら、伝えていく。そういう新しいメディアの在り方というのも一緒に探っていけたら、すごくいいと思います。ちなみにFUNDINNO側としては、HERO Xに何を期待しますか?

落合:そうですね。まず、ひとつはシンプルにHERO Xにすでに掲載されている会社に対して、調達のお手伝いができるといいと思います。あとはまさに調達し終わった会社の “その後” みたいなのをやってもらいたいですね。

杉原:共有のコンテンツページ作っちゃったら面白いかもしれない。

佐藤:そうだね。最終的に、HERO XとFUNDINNOの双方で、その企業のことをきちんと追い続けるとか、サポートしていくみたいなところまでやることができたらいいですね。

杉原:1年後くらいにHERO Xがメディアとしてもっと成長できたら、生まれてきた課題を読者と一緒に議論していって、本当にプロダクトができてくるかもしれない。HERO Xが強いところって、そこだから。例えば、オンライン上のピッチにおじいちゃんとかが出てきて、歩けない、杖が欲しいという課題をみんなで解決していく。出てきたプロダクトがFUNDINNOに出て、みたいなのがあったら面白くないですか?

佐藤:若手でやりたいことがある人や課題を抱えている人たちと実際に課題抽出をしながら、“NEXT HERO X” みたいなプロジェクトを立ち上げていくのも面白いよね。

スタートアップの応援に

何ができるのか

杉原:中長期的な流れだと1年後、3年後に、どんなふうに、このコラボレーションが生み出す効果を期待しますか?

落合:ひとつ形ができるといいですよね。さっき課題解決といいましたけど、実際に3年後くらいに、実際にこういうものができていますという完成形があったら嬉しいですね。

株式会社日本クラウドキャピタル・落合文也氏

杉原:投資型クラウドファンディングをした方々が、その記事によって “こういう心境になってほしい” などの期待はありますか?

落合 :ちょっと飛躍した答えですが、その企業に対して参加してほしいなと思います。10万でも20万でも50万でも出資したのであれば、議決権が小さくても株主ですし株主としての責任みたいなものを感じていただけるといいですよね。大げさなことではなく、なんでもいいと思います。商品を1個買うだけでもいいし、口コミで広げてあげるでもいい。やってもらえたら、それだけでも企業家は、すごくうれしいじゃないですか。遠慮しているというのはわかる。でも、HERO Xもたぶんそうだと思うけれど、もっと参加型にしたい。HERO Xを通じて、もっと身近に感じて、もっと企業に近づいてほしい。

杉原:すごくわかります。もしかすると、イベントを開くとより面白いかもしれないですね。

落合:そうです、そうです。それこそリアルのイベントで、株主総会ではないですが、説明会みたいなものを開きたいですね。FUNDINNO単独ではやったことがあるんです。そうしたら、結構、みなさん喜んで来てくださるんです。

佐藤:課題に対する意義ということを、我々と組むことで伝えていけば、自分が投資している会社にこんなにも意義があるんだということが、もうちょっと深く伝わっていくかもしれない。あとは、FUNDINNOさんが持っているものって、もしかして課題の経過なのかもしれないですね。課題があるからスタートアップがあって、解決をしていってるわけですよ。そうすると、HERO Xとしても、まとめ版みたいな、何年間かのケース化をするっていうのもありかなと思います。

杉原:FUNDINNO のサイトにHERO X の記事が出ていて、あとはお互いに親和性が高いもの、取材先も含めて、この記事は取り上げたほうがいいんじゃないか?というものを、ピックアップしていければいいですね。

落合:それだったら、ライトにやりやすいですね。

杉原:課題解決のプロダクトを考えるのであれば、最初の段階で、投資家の気持ちがわかる人がいると絶対いいですから。HEROXとFUNDINNO、コラボレーション企画が始まるということで、双方で面白いことをやっていきましょう。

落合 文也(おちあい・ふみや)

株式会社日本クラウドキャピタル / パートナー・営業部 副部長

1986年生まれ。山形県尾花沢市出身、日本大学経済学部卒業。

2009年、業歴100年を超える老舗証券会社に入社、新人賞受賞。リーマンショック経済下、実働2年間で20億円の新規預かり資金を達成。

2012年、国内コンサルティング会社入社。経営コンサルティング業務にて、年間7,000万円のコンサルティングフィーを上げる。投資銀行業務(FA業務、M&A、IR、ベンチャー企業への投資助言業務)。人材紹介(ヘッドハンティング)、本業支援(経営・営業アドバイザリー、ビジネスマッチング)等。

2016年 日本クラウドキャピタルの立ち上げに参画。

2017年 同社へ転籍(営業企画グループ・GM)。日本で初の ECFキャピタリストとして創生期の実績を積み上げる。

2018年 営業部 副部長(営業部の立ち上げ、並びに組織化により役職変更)。

2020年6月末現在 国内実績の93%に当たる累計32億円・99社の調達を支援。